Vivre au Japon et se prendre de passion pour de vieux meubles japonais, ce n’est pas forcément l’activité la plus excitante qu’on s’imagine de prime à bord… Et pourtant, tout ceci a pris sens pour ma compagne Japonaise et moi même. Voici comment je me suis mis à retaper des « tansu » antiques et pourquoi c’est important !

La standardisation du Japon en mode « ikea »

Récemment, avec mon petit poulpe d’amour, on a décidé d’emménager dans un vieux quartier de Tokyo. Le coin fait partie de ces régions qui ont été épargnées des bombardements pendant la guerre. Ici perdurent quelques habitations qui ont traversé les épreuves du temps et les humeurs tectoniques. C’est par hasard qu’un promoteur nous propose de visiter une habitation au style traditionnel avec vue sur un sanctuaire majestueux. Le tout pour au prix franchement raisonnable de 350 euros par personne. On craque.

Vient rapidement la nécessité de se meubler ! et au Japon, ce n’est pas toujours une partie de plaisir. Les options sont limitées. De nos jours, la plupart des japonais se précipitent chez Ikea ou leurs équivalents japonais. La mondialisation des styles a participé activement à vider les maisons de leur âme japonaise depuis les années 80. De Tokyo à Paris, les intérieurs se sont standardisés. Les lits surélevés ont remplacé les futons, les tatamis disparaissent au profit du parquet stratifié ou de la moquette et les portes coulissantes au revêtement de papier (washi) font place à nos portes occidentales. Alors que beaucoup d’entre nous rêveraient d’adopter le style Japonais chez eux, en mode Ranma 1/2, c’est l’inverse qui se produit, au grand malheur d’une culture si riche.

Dans ce petit appartement qui semble avoir traversé les âges, nos tatamis qui tapissent le sol risquent mal de sa marier au style occidental que les multinationales cherchent à nous imposer. Et c’est parfait, car c’est précisément ce que nous tentons de fuir : des meubles sans âmes, fabriqués à l’autre bout du monde, de faible durabilité, vendus en milliers d’exemplaires identiques. Le tout alimentant des conditions de travail douteuses et l’exploitation des ressources. À notre sens, vu la crise écologique globale, suivie du dépérissement culturel de la mondialisation, il y a bien trop de motifs aujourd’hui pour ne pas faire de choix un peu plus éthiques. Ne dit-on pas que choisir, c’est renoncer ?

Se meubler dans un style japonais : un tour de force

Très vite, nous réalisons qu’il ne sera pas facile de se meubler dans un style traditionnel (Tansu). Et ceci n’est pas uniquement la faute de la mondialisation… Tout d’abord, avoir des meubles au Japon a longtemps été un privilège réservé à une certaine élite. Les premiers meubles font timidement leur apparition pendant les ères Muromachi et Edo, pour se développer vraiment pendant l’ère Meiji. Façonné le plus souvent sur commande des marchands, selon leurs besoins, le mobilier japonais se veut fonctionnel et chaque pièce est forcément unique. Munis des poignées, de protections métalliques et de nombreuses serrures, les meubles japonais sont tous en blocs rectangulaires, conçus pour être déplacés et pour protéger ce qu’ils contiennent. Parfois dotés de magnifiques ornements, la qualité du meuble pouvait refléter le statut social de l’habitant. C’est la première raison qui constitue la rareté des meubles japonais traditionnels.

Une seconde grande raison de cette rareté, c’est l’instabilité du sol. Outre les ravages de la guerre, les grands tremblements de terre ont détruit de très nombreux meubles. On peut citer tout particulièrement le grand séisme de 1923 (関東大震災, Kantō daishinsai) qui a littéralement rasé la plaine de Kantō, provoquant de graves dommages à Yokohama, Kanagawa, Shizuoka et Tokyo. Les rares images montrent des scènes de désolation, des maisons détruites à perte de vue et des incendies incontrôlables. Mais dans un effort de reconstruction, les ateliers de tout le Japon vont produire des meubles dans le style tokyoïte et venir en aide à la population. Cependant, un patrimoine très riche fut perdu à jamais.

Ainsi, les antiquaires sont particulièrement rares au Japon et visent une riche clientèle. À Tokyo, le quartier dédié aux antiquaires a même disparu dans les années 80/90 suite à l’explosion du prix de l’immobilier. On trouve encore quelques enseignes en périphérie et quelques magasins spécialisés entre Asakusa et Akihabara. Mais les prix des meubles y sont exorbitants pour le consommateur moyen. Comptez entre 2000 et 12 000 euros le meuble Meiji/Edo en bonne condition. Impossible pour notre budget. Les copies « modernes » de ces antiquités avoisinent les 70 000 à 250 000 yens (500 à 2000 euros). Mais ces « faux » meubles ne nous attirent pas spécialement. Avec la crise économique, pas étonnant que les jeunes japonais préfèrent se tourner vers des meubles industriels de type suédois. Pas vraiment le choix.

Des enchères à l’huile de coude !

C’est ici que nous nous sommes tournés vers les enchères, les marchés aux puces et autres sites de seconde main. Et là, miracle, de nombreux Japonais cèdent leurs vieux meubles antiques pour une bouchée de pain. La population étant vieillissante, de nombreuses familles héritent des meubles familiaux datant parfois de l’ère Meiji, si pas plus anciens, sans savoir qu’en faire. Sur les sites de seconde main, vous croisez sans peine des milliers de meubles anciens avec des prix de tous les extrêmes. Certains meubles centenaires y sont vendus à plus de 1 000 000 de yens (8 000 euros) ! D’autres, à 5000 yens… (40euros). La différence est énorme. Mais la condition fait le prix. Les meubles les moins chers sont littéralement noirs de saleté, griffés, troués et parfois rongés par l’humidité et les vers. Les japonais, amoureux de la propreté, n’en veulent pas et une restauration coûte très chère.

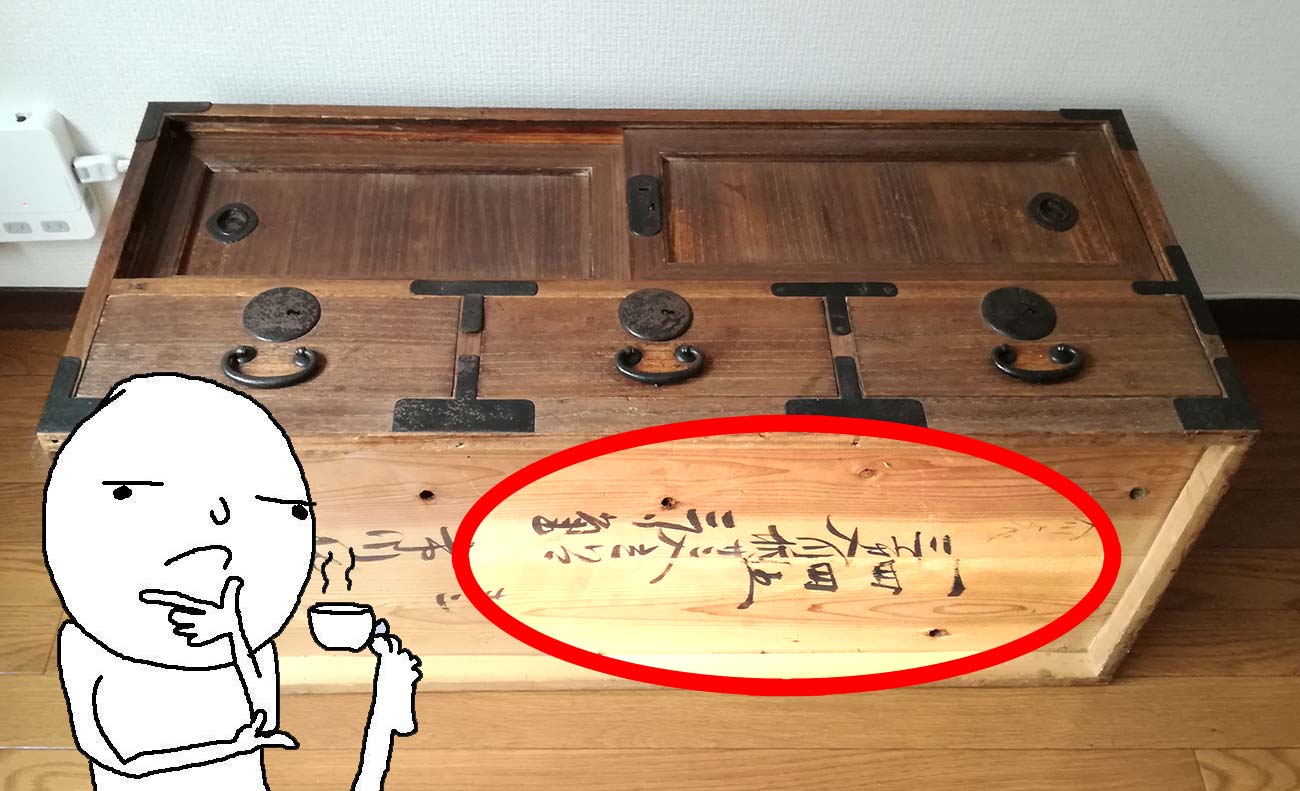

Qu’à cela ne tienne ! Nous achetons notre premier meuble, datant d’un siècle, à 12 000 yens livraison incluse (90euros). C’est une épave qui a traversé le temps. Mais une épave en un seul morceau, robuste par la manière même dont les meubles japonais sont construits : avec des armatures métalliques à chaque croisement de planche. Après quelques recherches, nous nous lançons dans une restauration dont vous retrouverez les détails dans un article annexe à ce sujet.

En accéléré : Retirer les armatures si possible, poncer le bois à la laine d’acier en faisant des mouvements circulaires, éventuellement décaper au papier de verre (80/100), traiter le bois contre les attaques de mites, reboucher les trous éventuels à l’aide de pâte à bois, nettoyer le bois avec un tissu humide. Peindre et remettre ensuite les armatures.

Dernière étape : envisager une finition afin de protéger le bois et offrir un nouveau siècle d’existence à notre meuble. Même si un tansu nettoyé est beau par son bois naturel, une finition est vitale car le paulownia nu réagira comme une véritable éponge à saletés. Ici, plusieurs options : la cire, l’huile teintée, la laque traditionnelle ou encore un solution plus moderne de type époxy. C’est selon les goûts. Les magasins de bricolage regorgent de solutions. Comptez 30 euros la bouteille indépendamment du type de produit.

Pour notre premier test, nous choisirons le couplet laque noire + huile teintée. Il suffit d’appliquer une première couche en suivant les lignes naturelles du bois (un passage dans les strates du bois, un second passage perpendiculaire et une troisième couche dans le sens des strates), puis de poncer légèrement à la laine d’acier et reproduire le processus deux à trois fois. Replacez les armatures métalliques (ici, avec une finition style rouillé pour le contraste). Après une semaine de travail sur notre temps libre, voilà le résultat :

Bonus, il y a peut-être un kami à l’intérieur… 😉

Ce qui nous fascine particulièrement au Japon, c’est la notion de kami (神). Héritage des croyances shintoïstes, un kami est une divinité qui vit à l’intérieur de chaque chose qui nous entoure. Les kamis sont la plupart du temps des éléments de la nature, des animaux ou des forces créatrices de l’univers.  Bien que l’univers des kamis soit vaste dans la culture nippone, aucune définition officielle n’explique vraiment ce qu’ils sont. Et cette ambiguïté libre de tout dogme crée de l’enchantement : les kamis peuvent être tout et n’importe quoi. Ils sont partout et nulle-part à la fois, et nous invitent à plus d’humilité dans la manière de traiter les objets et êtres-vivants qui nous entourent.

Bien que l’univers des kamis soit vaste dans la culture nippone, aucune définition officielle n’explique vraiment ce qu’ils sont. Et cette ambiguïté libre de tout dogme crée de l’enchantement : les kamis peuvent être tout et n’importe quoi. Ils sont partout et nulle-part à la fois, et nous invitent à plus d’humilité dans la manière de traiter les objets et êtres-vivants qui nous entourent.

Selon cette croyance, un meuble en bois qui a traversé les âges, les familles et les épreuves a toutes les chances de porter en lui un kami… Qu’on y croit ou pas, quoi de plus enchanteur ? quoi de plus symbolique ? Outre l’aspect écologique de la démarche, le fait d’offrir une nouvelle vie à ce type d’objet prend tout son sens culturellement parlant. Par ailleurs, au regard du prix du mobilier au Japon, c’est également s’assurer de faire de sérieuses économies pour se meubler. Nous voici, pour moins de 200 euros, avec un meuble « recyclé » en parfaite condition dans le style de notre maison.

Voilà comment et pourquoi nous avons décidé de retaper de vieux meubles japonais, nous découvrant une nouvelle passion dont il sera difficile de se passer. D’autres meubles sont en cours de restauration dans le salon. Pour les intéressés, un tutoriel détaillé étape par étape sera publié prochainement ! 😉