« Si tu ne trouves pas un travail, Yubaba te transformera en animal ! ». En quelques mots, la petite Chihiro était prévenue : des corvées ou un sort… Dans le chef-d’œuvre d’animation Le Voyage de Chihiro signé Hayao Miyazaki en 2001, une jeune fille se perd dans le village thermal des Dieux. Dès lors, elle ne le sait pas encore, mais elle se trouve également aux portes

d’une aventure autrement menaçante : celle du travail et de son pouvoir aliénant. Décryptage.

Bien davantage qu’un clin d’œil, l’allégorie du labeur embaume l’œuvre japonaise de bout en bout et parsème son onirisme d’une critique sociale percutante. Embarquement immédiat pour les coulisses d’un onsen terriblement énergivore, duquel le génie de l’animation parvient à faire éclore l’essence de notre propre engloutissement quotidien.

Le Voyage de Chihiro, fable intelligente

https://youtu.be/EhIZrZQoHuA?si=EnuWns0kC1U_1wKo

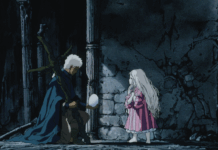

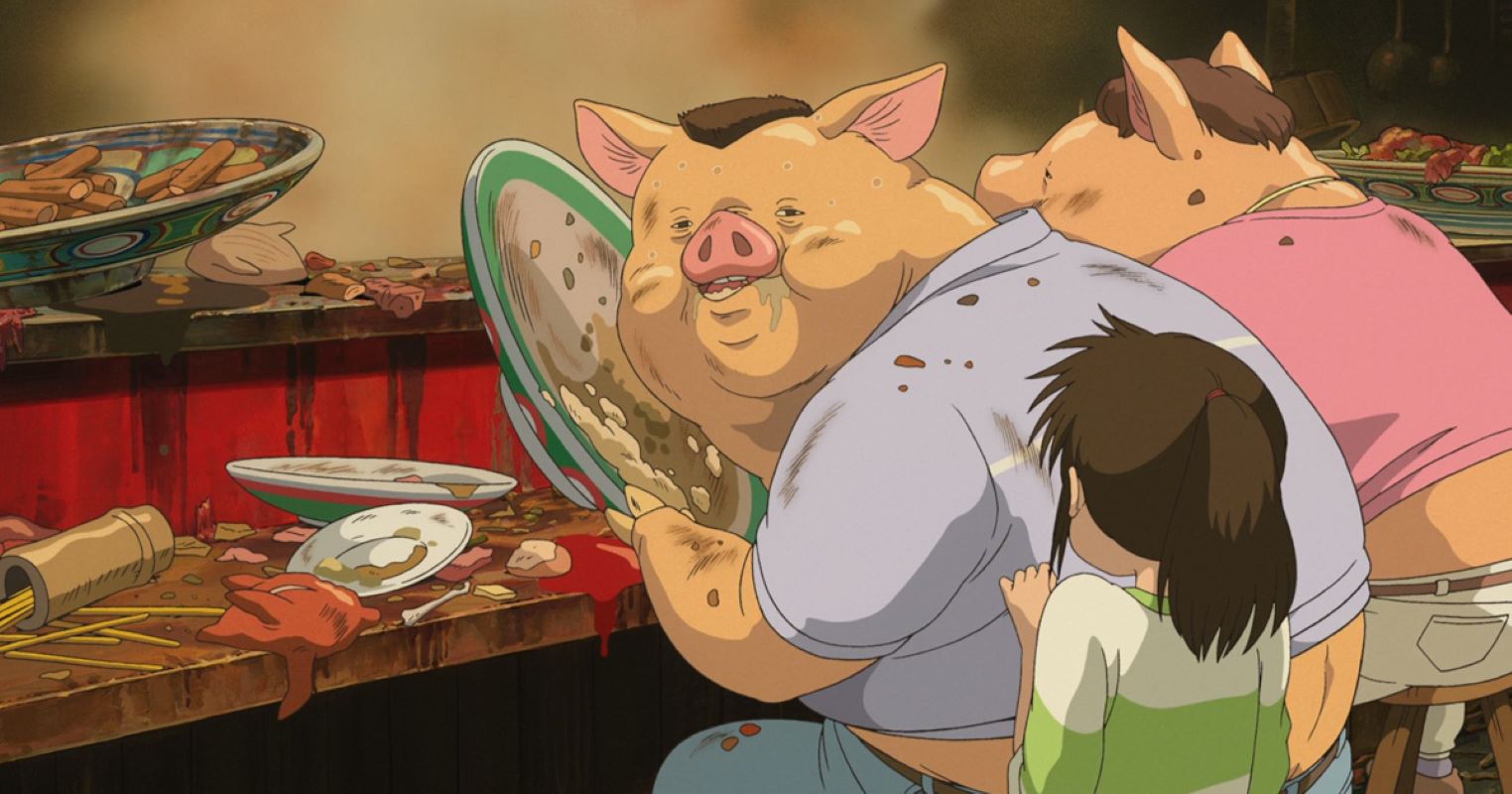

Chihiro est une petite fille qui s’est égarée dans un onsen (温泉, bain thermal) dédié aux esprits et autres divinités après que ses parents, pris d’insatiabilité, aient été transformés en porcs par la sorcière Yubaba.

A travers ce voyage, Hayao Miyazaki offre au spectateur une stratification infinie de lectures. Parmi elles, il en est une qui se fait particulièrement sentir : celle d’une société en prise avec la place démesurée qu’y occupe le travail.

Dans cet univers – comme dans le nôtre – le travail y est parfois toxique, souvent dépossédant et toujours obsessionnel. Il prend une telle place que, pour Chihiro, il incarne un tyran à part entière de l’onsen, notamment matérialisé par une sorcière-patronne terrifiante et avide de pouvoir. Tout au long du film, le labeur devient même un obstacle récurrent et tangible à la liberté de l’enfant.

Si en 2001, date de sortie du film, la plupart des pays industrialisés sont largement gagnés par l’ivresse d’un travail acharné et sacrificiel – dans lequel l’individu-maillon se noie, s’oublie et se perd, sans en avoir souvent le choix – le Japon, lui, se voit particulièrement enclin à l’overdose.

Ici, on meurt littéralement par excès de travail, au point de savoir le nommer : Karōshi ( 過労死 , littéralement « mort par dépassement du travail »). Or comment les travailleurs et travailleuses japonaises en arrivent-ils à une telle renonciation d’eux-mêmes ? Comment se présente cet effacement dans le quotidien, cette disparition précise de l’identité ? Et comment Le voyage de Chihiro parvient-il si bien à dépeindre cet insidieux et terrible enfermement ? Décryptage.

Le Japon : aux mains du capitalisme et de la « Hustle Culture »

C’est donc à l’aube du 21ème siècle que les spectateurs découvrent ce qui restera jusqu’en 2020 le plus grand succès cinématographique du Japon, un conte fantastique : Le Voyage de Chihiro.

Or, au même moment, le pays se remet aussi, tout juste, d’une période de crise économique marquante, baptisée la Décennie perdue (失われた10年, Ushinawareta jūnen). En effet, entre 1991 et 2000, après plusieurs années de forte croissance, le Japon connaît une fracture. En cause ? L’éclatement d’une bulle de spéculation immobilière.

Et c’est très exactement dans le décorum abîmé de ce souvenir collectif que Chihiro atterrit. Son père de lui apprendre ainsi, dès les premières minutes du long-métrage, à propos du paysage découvert de l’autre côté du tunnel : « C’est un parc à thème abandonné. Tu vois ? Ils en ont créé partout au début des années 90. Puis le tournant économique les a tous fait tomber en faillite ».

En effet, le parc de Chihiro fait écho aux vestiges du passé national, mais en introduisant l’envers du décor désuet, l’enfant nous emportera plus loin encore dans cette remémoration historique.

Elle remontera métaphoriquement la chronologie de cette chute économique et sociale : depuis la glorieuse abondance des premiers temps (le festin), jusqu’à la tragique fragilité structurelle et idéologique du modèle promu (l’onsen et ses règles oppressives autodestructrices), en passant par l’imaginaire spirituel intemporel (un fil rouge culturel).

Au cours de son cheminement, Chihiro découvrira également dans cet onsen le non-sens qui nous pousse à entretenir si fermement nos modèles sociétaux en l’état, alors même qu’ils se sont montrés néfastes et étouffants. Un paradoxe (stockholmien ?) que le Japon connaît bien, puisque pendant les 10 années de crise qu’elle aura subies, la société nippone se sera accrochée plus fort encore à la spirale capitaliste et ses tenants productivistes.

À la poursuite frénétique de ses années prospères perdues, l’archipel aura, par exemple, opté pour une relance économique, aux bras de la même doctrine qui l’aura préjudicié. Toutefois, cette fuite en avant dans le travail perpétuel, en vue d’alimenter une croissance infinie, séduit de moins en moins la jeune génération qui, à l’instar de notre héroïne, cherche à échapper à ce modèle.

Parmi les héritages néfastes de cette quête économique sans fin ayant de quoi effrayer ? La « Hustle Culture », ou culture de l’agitation. Une formule qui désigne le phénomène montant de dévotion absolue au travail. Car bien que, de tout temps, des populations se soient plus ou moins démesurément investies dans leur tâche, la culture du burn-out a cela de légèrement nouveau qu’elle est paroxystique, ouvertement prescrite comme un prix à payer valorisant, au détriment de tout le reste, y compris de la vie familiale ou sociale :

« Lorsque la hustle culture vous emporte, vous renoncez involontairement à votre pouvoir personnel et devenez l’esclave de pressions internes et externes telles que les délais, les exigences professionnelles ou le fait de plaire à vos amis et à vos proches. Vous vous habituez tellement à être en pilote automatique que vous n’êtes pas à l’écoute de votre environnement ou de vous-même » explique le Docteur Bryan Robinson.

Cet élan – auquel le Japon est encore en proie – fait ainsi l’éloge d’une disparition de soi dans des objectifs purement professionnels. Intégrée au sein de la société comme une qualité, cette course intense et chronométrée à la productivité invite à en faire toujours plus : jusqu’à travailler 24h/24, 7j/7, voire à dormir sur son lieu d’activité ou à renoncer à l’amour. Surmenage, épuisement, hyperconnectivité et privations deviennent des

synonymes d’efficacité et donc, selon les mœurs capitalistes, de réussite sociale et de respect.

Une association de valeurs presque sacralisée par nos modèles dans l’esprit des citoyens dévots qui les incite indirectement, par crainte d’être marginalisés, à suivre le rythme de la rentabilité jusqu’à l’abnégation. Un aller simple pour la servitude sous surveillance ou pression sociale :

« Si elle ne travaille pas assez dur, rôtissez-la, ébouillantez-la, faites en ce que vous voulez ! » – Haku aux autres employés

Mais comment cette terrible idée se diffuse-t-elle aussi intensément en nous, alors qu’elle nous éreinte tant ? C’est d’abord à travers l’omniprésence de success-stories érigées en exemples qui prônent le surinvestissement de soi que la machine entretient la corvéabilité des populations et s’assure ainsi d’être alimentée.

Publicités, cinéma, actualité, littérature : le paysage culturel joue un rôle crucial dans notre construction sociale, celle-là même qu’on ira inconsciemment relayer à notre tour auprès de notre entourage, notamment des plus jeunes. Et de cette aliénation automatisée qui confine à la folie collective, dans un décor friable de paperasses et de règles rigides auxquelles on croit fermement comme dans une religion, Hayao Miyazaki a su tirer toute l’absurdité. Par quelle ingéniosité ? En nous emportant dans ce (notre) système arbitraire, à travers le regard vivant et unique d’une petite fille à l’esprit encore vif que de tels horizons menacent d’emporter…

Chihiro, prise dans le piège du surmenage

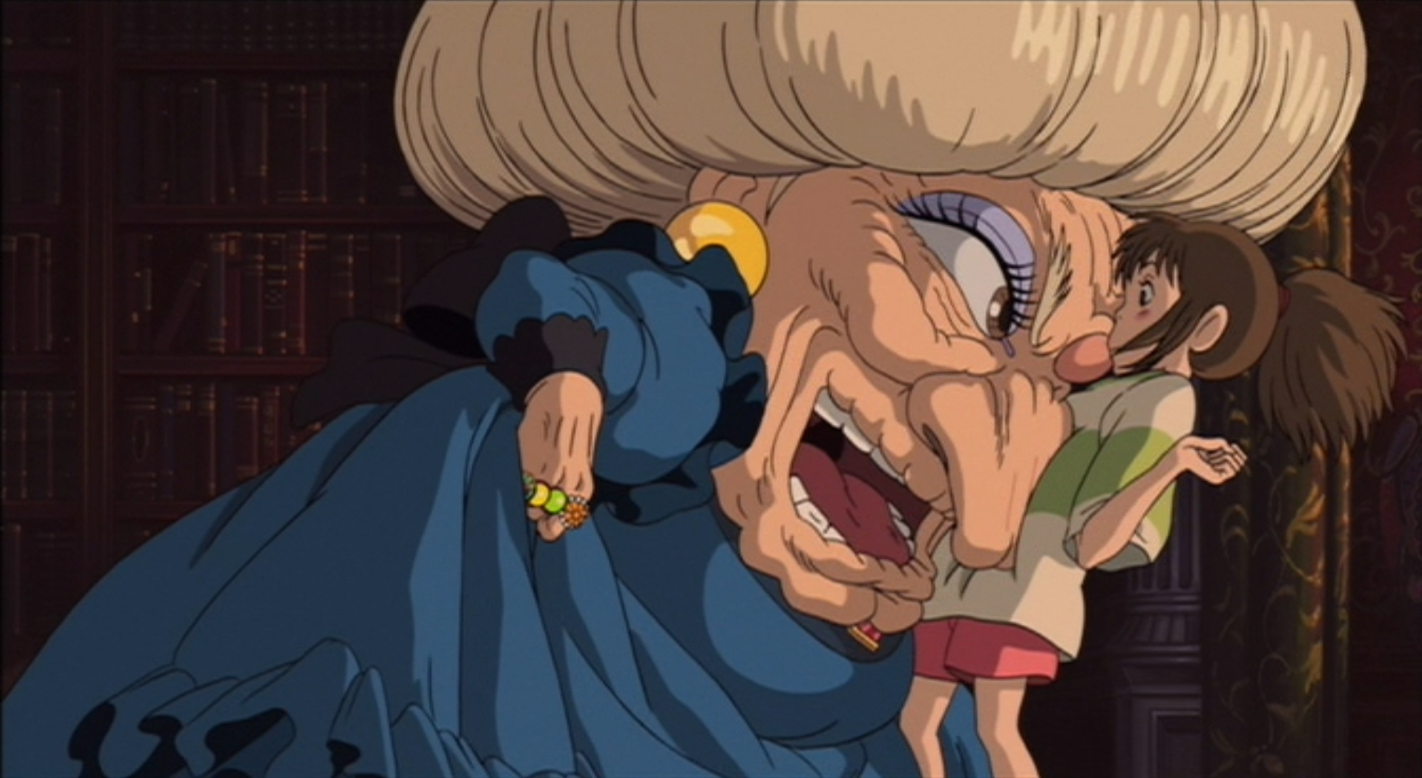

« Voici ton contrat, signe-le, et je te donnerai du travail… » – Yubaba

Le paradoxe profond de toute cette agitation dont nous polissons les chaînes est peut-être que nous avons cru à la fausse promesse du travail dévoué : la « liberté ». Par le biais de l’ascension sociale, de la reconnaissance, de la sécurité financière ou encore du pouvoir que prétend offrir une carrière, nos sociétés modernes nous ont fait miroiter le repos de l’esprit éreinté, un eldorado.

En bout de course, et en échange de notre temps libre, scintille infatigablement le mirage de la récompense ultime d’être tout entier rendu à soi-même, autorisé à accomplir sa propre existence, en pleine et totale liberté.

Sauf qu’en cours de route, la plupart oublie ce qu’il a déjà dû payer de « liberté » pour en regagner une, d’une autre sorte. Comme si la liberté initiale offerte au monde du travail ne valait rien en comparaison de celle promise. Et chemin faisant, sans savoir pourquoi, alors que ce pacte faussé ne semble pas porter ses fruits, chacun se laisse persuader qu’il est obligé de continuer dans sa lancée. Pourquoi ? Comme pour s’acquitter d’une dette.

Mais quelle dette ? D’où sort-elle ? Loin du Contrat social qui cultive le désir de contribuer à la vie de la cité de manière positive et plurielle, la tenancière Yubaba, à l’image des mécanismes productivistes qui nous fourvoient et nous avalent, impose en réalité ses propres conditions du Pacte : travailler n’est plus un service que rend le citoyen, mais devient un dû. La richesse citoyenne devient exclusivement professionnelle. Pire encore, elle n’est plus une richesse, mais une dette à solder, aux contreparties de plus en plus précaires.

Dans un marasme d’intérêts croisés et d’emprise économique, sociale et cognitive, la doxa parvient à faire accepter, voire porter fièrement, ce devoir unilatéral par la main-d’œuvre elle-même, sans que jamais cette fabrique ne soit remise en question par les nouveaux arrivants, qui en perpétuent la logique. Et ainsi, selon les codes subjectifs d’une minorité dominante, pour récupérer l’identité que nous avons injustement dû mettre en caution dès la naissance, il faudra payer de notre personne, et ce jusqu’à l’aube de notre mort.

Voilà précisément le paradoxe que devra affronter Chihiro. Perdue dans un établissement thermal pour esprits, la fillette de dix ans est condamnée à oublier son propre nom, ainsi que tout espoir de quitter cet univers étranger. Or, pour s’en sortir et éviter le pire, celle-ci est amenée à se surmener – donc s’oublier – et à croire qu’il s’agit de la seule voie possible. Si elle veut survivre et retrouver sa liberté, elle devra travailler lui explique Haku. Voilà pourtant ce qui la perdra et l’enfermera davantage.

En effet, Yubaba, en subtilisant son nom à Chihiro, a tout bonnement créé un piège : pour rendre à la jeune fille ce qui lui revient de droit, la sorcière réclame de celle-ci un dévouement total qui la viderait encore et toujours d’elle-même. Ces deux voies illusoires, menant chaque fois au même dénouement, retranscrivent notre condition : projetés dans nos sociétés modernes sans liberté d’être (ou de nous appartenir) et condamnés à nous réprimer sans cesse pour nous récupérer.

En réalité, son retour auprès de sa famille et de sa vie d’avant, reposent sur une troisième option, bien plus spirituelle. Mais d’ici qu’elle le découvre, Chihiro est ballottée de besognes en besognes. Qu’est-ce qui l’aura donc retenue si longtemps à son poste ?

Le mirage envoûtant du travail acharné

Au sein de la mystérieuse cure thermale, les travailleurs œuvrent à en perdre haleine. Mais pourquoi donc jouent-ils le jeu de leurs bourreaux ? D’abord, parce qu’une loi défectueuse du marché, voulant qu’il y ait moins de postes que de candidats, force les individus à se concurrencer. Question de survie dans un monde où il est aussi indiqué que l’argent est vital.

Aussi, plus la compétitivité pernicieuse est-elle installée, plus les individus acceptent-ils de se soumettre, sans conditions, aux exigences d’une hiérarchie financière et structurelle. Ensuite parce qu’une fois pris dans l’engrenage, se joue l’effacement définitif du sens des choses, au premier rang desquelles la signification de qui nous sommes et de nos droits. Un cercle vicieux qui maintient l’emprise.

Cette image de la dépossession, Marx en peignait déjà les traits dans ses Manuscrits de 1844, lorsqu’il résumait : “Une conséquence immédiate du fait que l’homme est rendu étranger au produit de son travail : l’homme est rendu étranger à l’homme ».

Ici, Chihiro et Lin, sa tutrice, sont très exactement exposées à de grandes cuves et sols qui les dépassent, des suites de corvées morcelées, de clients à accueillir, de sols à astiquer, de tâches divisées en gestes répétitifs et intenses dont elles ne peuvent voir le bout.

« Remettez-vous au travail, bande d’avortons » reçoivent-elles comme consignes.

Prises dans un mécanisme qui les devance en permanence, elles n’ont pas « une minute » pour reprendre le souffle de conscience nécessaire à la remise en question de leurs conditions. Une prise en étau spatio-temporelle, plus solide que n’importe quel métal tangible, pour précipiter les esprits dans leur propre abandon. Mais reste une question, à laquelle Le Voyage de Chihiro a tôt fait de répondre : à qui profite le crime ?

Tout au bout, en fin de chaîne, se meuvent des esprits surnaturels dont l’existence est aux antipodes : ils jouissent d’une oisiveté lente et paisible où le temps se savoure. Un rappel que s’agissant de repos, à la pauvreté est associé le défaut de paresse, et à la richesse le mérite du délassement. Approfondissement :

Mais où va tout ce travail ?

La dépossession des travailleurs ne va pas sans une forme de déshumanisation : pour Yubaba, à la tête de ce micro-empire, les employés sont réduits à de simples outils. Comme autant de susuwatari (ススワタリ), ces petites boules de suie identiques et corvéables à l’infini, assignées à leur fonction. A tel point que lorsqu’une d’entre elles est écrasée par le morceau de charbon qu’elle transporte, les autres poursuivent leur travail en la contournant simplement. The show must go on…

Illustrant cette mutation également, le découpage du prénom Chihiro. Lorsque Yubaba le récupère, elle en laisse en réalité une partie à la nouvelle recrue : le kanji 千 , « Chi » ou « sen », signifiant 1000. Et ne prend pour elle que 尋 , « hiro » qui veut dire « chercher ». De cette manière, la propriétaire malfaisante enferme symboliquement l’employée pourtant complexe, intrépide et curieuse, dans une valeur froide, dénuée de « quête » personnelle. Chihiro est devenue un numéro.

Si Yubaba a de grands pouvoirs magiques qui la hissent tout en haut du Palais des bains, ce qui l’y maintient reste cependant sa suprématie économique. Elle possède de l’or, en grande quantité, et autres richesses matérielles, lui valant une ascendance sur les autres classes. Miyazaki prend d’ailleurs soin d’exposer cette fortune débordante de manière explicite, à travers des chutes d’objets précieux, des cascades de bijoux mal rangés, insignifiants tant il y en a.

Cette verticalité fabriquée de toute pièce, symbolisée par l’ascenseur central de l’onsen, ne repose pas sur de véritables lois naturelles, mais sur celles de la propriété, dont le poids réside uniquement dans le crédit collectif qui lui est concédé.

Ce système table sur une division du travail qui dédouane chacun de ses responsabilités dans le mouvement de la machine tout en continuant de la faire fonctionner : la sorcière compte sur Chichiyaku, l’intendant, et Aniyaku, le concierge (ainsi que sur son prisonnier et bras droit Haku), pour des missions comme la gestion des employées féminines appelées Yuna, ou du maître de la chaudière du nom de Kamaji, dont les six bras permettent une polyvalence poussée à son paroxysme, et qui doit lui-même mener à la baguette les esclaves Susuwatari, animés par la magie.

Et, de cette manière, la mécanique demeure bien huilée par la micro-participation de chacun. Yubaba le sait, le capitalisme aussi. Et pour s’assurer que le système perdure, rien de tel que de laisser également ruisseler quelques pièces par-ci, par-là, dans les mains abîmées des ouvriers.

Ce phénomène, le voici justement tout entier personnifié par le Sans-visage, offrant à qui le veut bien toujours plus de cet opium dont on reste insatiable. Mais attention à ne pas en prendre trop, au risque d’être avalé tout cru… Le Sans-visage est ainsi, à la fois celui qui offre en abondance et celui qui punit l’excès : une sorte de capitalisme bipolaire dont le seul but est de vendre le rêve inaccessible de la profusion aux serviteurs de sa viabilité.

Mais cet esprit, dont le fonctionnement semble instinctif, n’est pas aux commandes. Il est un mécanisme que nourrit Yubaba, du haut de son salon privé. Chihiro, d’ailleurs, parviendra à calmer l’appétit de ce spectre, comme on renverse les normes d’un système, en refusant inlassablement ses tentations. De par sa pureté d’âme et sa simplicité, elle résiste, seule, à l’attrait de l’or, désintéressant, jusqu’à générer la colère et la vengeance autour d’elle.

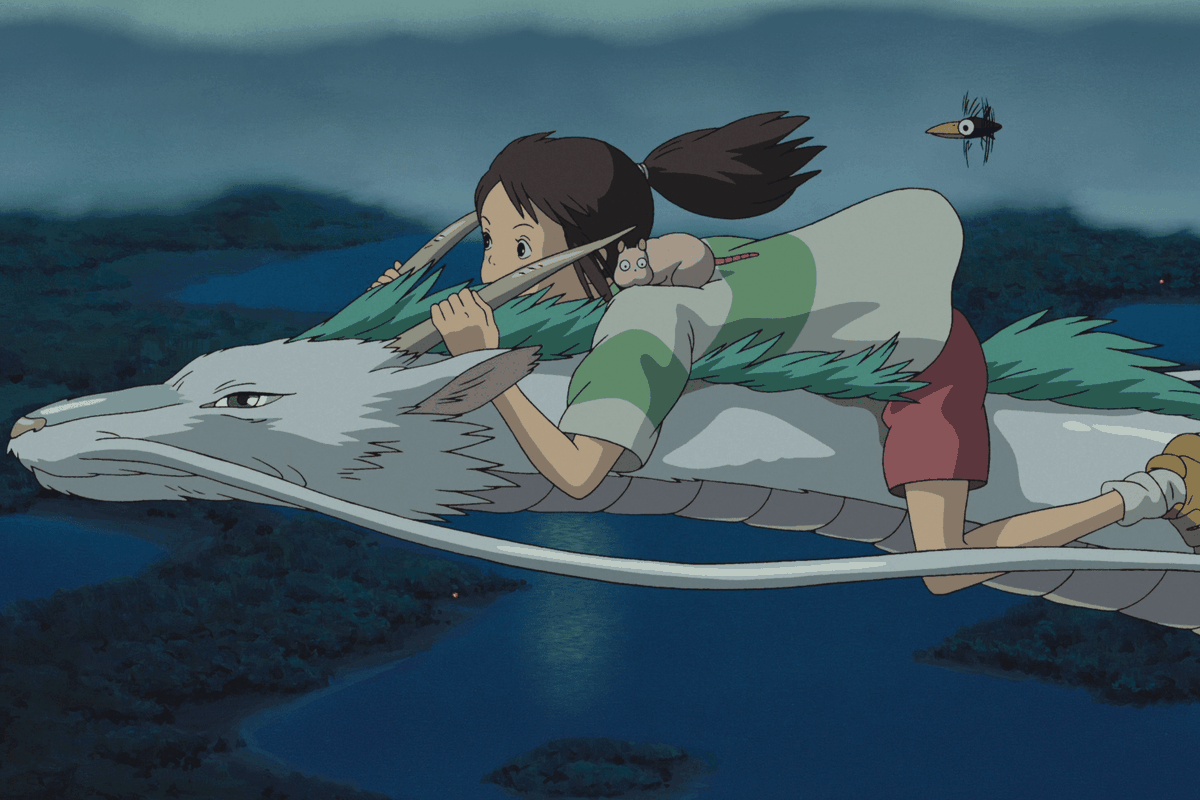

Rentrer chez soi : vers un Japon spirituel

Le Sans-visage apaisé peut ainsi suivre Chihiro dans sa véritable quête immatérielle : celle de secourir son ami Haku, trop longtemps resté sous la coupe de Yubaba, au point d’en avoir définitivement oublié son véritable nom. Lors de son voyage initiatique vers l’essentiel, à savoir l’amitié et l’entraide, Sen (Chihiro) se souvient soudain qu’elle était tombée plus jeune dans une rivière appelée Kohaku, une rivière qui l’avait sauvée de la noyade. Son ami dragon, libéré grâce à ce souvenir, se remémore être l’esprit de cette rivière bienveillante. Comme deux anciennes connaissances trop longtemps perdues de vue – l’enfance et la nature – ils se dirigent alors vers leur ultime mission.

Ils ont encore, cependant, à rendre Bô à sa forme de bébé géant pour soulager Yubaba de son inquiétude, enfin ramenée à l’importance de la famille. Que Chihiro parvienne à reconnaître ses parents parmi les cochons vient par ailleurs clôturer ce retour aux sources, et notamment à la tolérance et au pardon vis-à-vis du vieux monde désuet en passe de s’éteindre. Dans les deux cas, Bô comme Chihiro incarnent ces nouvelles générations désireuses de sens, à même d’emporter leurs aînés dans leurs rêves de simplicité ou, a contrario, de ne plus être sûrs de « les aimer encore ».

Le Voyage de Chihiro invite de toute évidence à interroger notre rapport à la richesse et à notre modèle productiviste. Dans le contexte nippon, il questionne ce que ce modèle apporte, comme ce qu’il fait réellement perdre à l’âme du Japon. Notamment par rapport à son passé plus spirituel, dont le bonheur était indexé sur des valeurs de bien-être intérieur et d’harmonie avec l’environnement.

De fait, dès les premières images, lors du festin que s’autorisent les parents du personnage principal ou la fuite en avant de l’automobile à travers la nature, jusqu’à la toute fin, lorsque Chihiro s’extrait de toute attache matérielle pour voguer vers sa liberté, Hayao Miyazaki met en lumière la dimension matérialiste, productiviste et consumériste pour laquelle une partie des Japonais a sacrifié ses croyances et ses traditions, pourtant nécessaires à l’écoute du monde et de son rythme.

Mais le retour aux sources que propose Miyazaki n’est pas qu’historique, il est également intime. En choisissant une enfant pour nous transporter dans cet univers régi par le travail, le réalisateur souligne la brutalité du système : une machinerie qui inflige à la liberté primaire de l’enfance d’entrer dans son dispositif, sans autre argument que le bon fonctionnement de ce dernier.

Et si les adultes peuvent reconnaître leur passé perdu dans cette transition forcée de l’insouciance à l’assujettissement, le scénario fait, par ce choix, également référence aux enfants du présent, d’ores et déjà soumis à la pression de l’avenir élitiste prévue pour eux par nos sociétés modernes, et exacerbée au Japon.

De fait, le village traditionnel à l’esthétique typique de l’ère Meiji abritant des esprits ancestraux, tout comme le Japon matérialiste du xx e siècle, sont pris dans les filets d’une structure politique délétère et tyrannique. Régnant en maître, ce capitalisme intemporel grossit et s’étend à mesure qu’on y participe, à l’image du Sans-visage, avalant tout sur son passage par avidité.

Mais une simple enfant, Chihiro, parvient à retrouver ce qui a été dévalorisé, pourtant crucial dans la déconstruction d’un modèle, comme dans la reconstruction de nouveaux horizons : le Sens que nous donnons à l’existence, à nos choix de vie et donc à notre rapport aux autres. Et cela n’est possible qu’en remettant le travail à sa juste place, en redonnant vie à nos activités humaines, en redécouvrant un équilibre entre notre temps de vie productif et notre temps libre.

Retrouvez cet article et beaucoup d’autres dans Vous Êtes l’Evolution, le livre illustré de Mr Mondialisation co-édité avec Massot éditions.

– Sharon H.

Source et inspiration : https://www.filmsforaction.org/watch/spirited-away-why-work-is-toxic/