Dans l’imaginaire collectif, le tatouage au Japon est irrémédiablement associé à la pègre. Il est vrai que de nos jours, ce sont principalement des yakuza que l’on voit arborer des magnifiques tatouages intégraux improprement nommés « irezumi ». Pourtant ce n’est qu’assez récemment que cette association s’est opérée. En plongeant dans les origines du tatouage japonais, on découvre une histoire bien plus riche et éclairante sur la société japonaise.

Les plus anciennes traces de tatouage au Japon remontent à l’Antiquité avec la découverte, dans des monuments funéraires datant des III-VIIe siècles, de statuettes en terre cuite « haniwa » ornées de dessins géométriques.

Aux origines du tatouage japonais

En effet, cette pratique fut aussi présente à Hokkaido, chez les femmes aïnous qui se tatouaient le contour de la bouche, les mains et les avant-bras ainsi que dans l’archipel des Ryûkyû (Okinawa) où les femmes ornaient leurs mains.

Les Chroniques du Japon écrites au VIIIe siècle nous apprennent que le tatouage infamant, désigné sous le nom « irezumi » (« introduire de l’encre ») fut pratiqué au Japon vers le Ve siècle. On ne retrouve ensuite mention de ce type de tatouage qu’à l’époque Edo sous le règne du shōgun Tokugawa Yoshimune (1684-1751) dans le texte Cent articles de la loi (1742). Les marques que l’on encrait sur les bras ou le visage des criminels de manière punitive permettaient de renseigner sur le lieu et la nature du délit commis. Chaque fief possédait son propre répertoire en la matière, mais il consistait principalement en signes géométriques et idéogrammes.

Toutefois, c’est aussi à l’époque Edo (1603-1868) que cette signification va disparaître en faveur du tatouage ornemental « horimono ». On sait que durant les guerres civiles de la fin du XVIe siècle, les guerriers se tatouaient l’emblème de leur clan sur le dos pour faciliter l’identification des corps, lui ôtant déjà son aspect pénal. Au cours de la première moitié de l’époque Edo, le tatouage va progressivement passer de flétrissure subie à celui d’ornement choisi, d’abord pour fondre le premier en une composition décorative, avec ensuite l’apparition du tatouage d’amour et enfin le succès éclatant du tatouage ornemental qui s’étendra du XVIIIe au milieu du XIXe siècle.

La vogue populaire du tatouage à l’époque Edo

Les deux siècles de paix de l’époque Edo vont permettre un important développement urbain et l’émergence d’une riche classe bourgeoise de marchands dont les affaires prospèrent. La société japonaise est alors strictement hiérarchisée en quatre classes avec à son sommet l’aristocratie et les guerriers, puis les paysans, les artisans et enfin les marchands. Aucun transfert de classe n’était possible, chaque individu se retrouvant prisonnier de sa condition, à moins d’en déchoir.

De cette population des villes, au premier rang desquelles Edo (mais aussi Osaka et Kyôto), privée de tout pouvoir politique et sans espoir d’y accéder, émerge une culture urbaine unique qui va principalement s’épanouir à travers le flamboyant théâtre kabuki et les estampes du monde flottant « ukiyo-e » malgré la sévère censure du régime. Mais cette transformation de la société a également donné naissance à tout un peuple à sa marge.

Palefreniers, coursiers, charpentiers, pêcheurs, porteurs, bateliers, pompiers, joueurs professionnels, prostituées… forment un « sous-bois social » en dehors de la rigoureuse hiérarchie sociale d’alors. C’est au sein de cette population que le tatouage ornemental va se répandre. Son iconographie s’articulera autour de motifs floraux (sakura, pivoine), mythologiques (divinités protectrices, héros légendaires), fantastiques (démons, esprits et créatures) ou même du texte (lettre d’amour ou formule religieuse).

« le tatouage devenait pour ‘le vil peuple’ l’expression d’une revendication d’identité plébéienne que l’ordre établi leur niait » (Philippe Pons).

Conscients de leur position sociale marginale figée, ces individus se réapproprient leur corps, le seul bien dont ils disposent librement, en le marquant à l’encre. Par ce choix teinté à la fois de fierté et de fatalisme, « le tatouage devenait pour ‘le vil peuple’ l’expression d’une revendication d’identité plébéienne que l’ordre établi leur niait » (Philippe Pons).

La plupart de ces travailleurs exercent leur activité quasi nus, vêtu d’un simple pagne en tissu, le tatouage remplace alors le vêtement. Les motifs sont choisis pour exprimer la force de son possesseur, son endurance, sa résistance à la douleur ou à des fins de protection notamment chez ceux dont l’activité est dangereuse (pompiers, pêcheurs).

Le tatouage votif était aussi particulièrement prisé des bandits d’honneur et redresseurs de torts « otokodate » en plus d’être apprécié des moines et des croyants. Mais le tatouage possédait aussi une fonction plus pragmatique pour attirer le regard des passants susceptibles de louer vos services ou signifier votre appartenance à un métier. Dans les quartiers de plaisir, on pratiquait une autre forme de tatouage : le tatouage d’amour. Les courtisanes pouvaient se tatouer le nom de leur amant pour lui signifier leur attachement sincère par cet acte définitif (bien qu’elles savent à l’époque comment les effacer).

Cette ferveur populaire pour le tatouage ornemental fut amplifiée grâce aux estampes, les deux domaines partageant des liens étroits. Les tatoueurs d’alors étaient souvent dans le même temps des graveurs qui reproduisaient sur la peau les motifs crées par les peintres d’estampes.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’adaptation du roman chinois Suikoden (Au bord de l’eau) connait une telle popularité au Japon qu’il sera à l’origine de la mode du tatouage intégral. Le roman raconte l’histoire de 108 brigands – dont plusieurs sont tatoués – se révoltant contre un pouvoir tyrannique. Les éditions de l’ouvrage furent magnifiquement illustrées par des maîtres de l’estampe (comme Hokusai, Kuniyoshi, Yoshitoshi) et leurs représentations des héros tatoués ne seront plus seulement encrées sur le papier mais aussi sur la peau. Les estampes du Suikoden influenceront l’iconographie de générations de tatoueurs, encore de nos jours.

Le populaire théâtre Kabuki aura aussi sa part dans l’épanouissment du tatouage en présentant des pièces dont le personnage principal est tatoué (l’acteur portant un vêtement ou se peignant directement la peau). Parmi celles restées célèbres, Yoshitsune et les mille cerisiers, Les Cinq Hommes de la vague blanche et La fête estivale : le miroir de Naniwa.

L’engouement populaire pour le tatouage « horimono » ira croissant pour atteindre son âge d’or dans la première moitié du XIXe siècle, alors que l’époque prospère d’Edo touche justement à sa fin.

La fascination des Occidentaux

En 1853, sous la contrainte des « vaisseaux noirs » du Commodore Perry envoyés par les États-Unis, le Japon met fin à un isolationnisme de près de 200 ans, le « Sakoku » (鎖国). Une politique de fermeture du pays imposée par le shogunat Tokugawa qui a régné durant toute l’époque Edo. Les contacts avec l’étranger étaient alors strictement limités. Les Occidentaux, principalement Néerlandais, ne pouvaient commercer avec le Japon que via l’île de Dejima dans la baie de Nagasaki où ils étaient cantonnés sous surveillance.

Cette ouverture forcée de l’Archipel mènera à une guerre civile qui précipitera la fin du shogunat et le rétablissement du pouvoir impérial. C’est le début d’une nouvelle ère, l’ère Meiji (1868-1912), au cours de laquelle les nouveaux dirigeants vont moderniser le Japon pour le hisser au rang des grandes nations avec lesquelles il faut compter.

Outre une industrialisation importante, cette modernisation passe par l’abandon de traditions perçues comme « arriérées » aux yeux des prudes Occidentaux, dont les tatouages arborés sur les corps quasi-nus des travailleurs vont faire les frais. Le tatouage entre ainsi dans la clandestinité depuis son interdiction en 1872 et qui durera jusqu’en 1948. C’est pourquoi il deviendra par la suite l’apanage des voyous et autres yakuzas, en signe de défi à l’autorité et d’appartenance clanique.

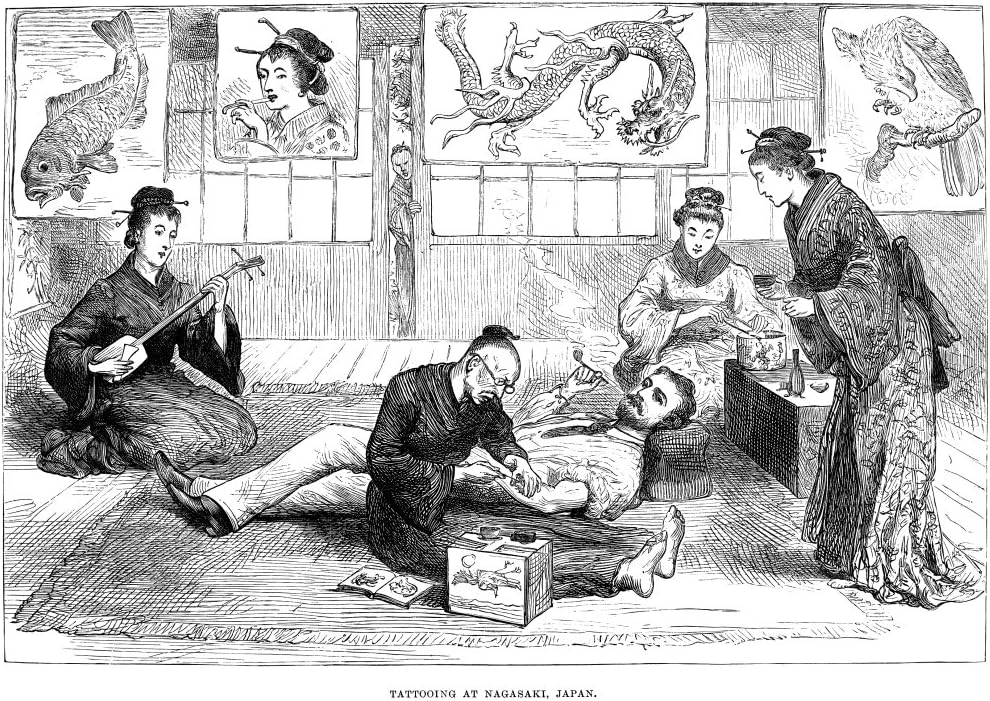

Paradoxalement, alors que le gouvernement Meiji cherche à effacer les traces d’un passé jugé non-civilisé, les Occidentaux qui découvrent alors le Japon vont montrer un grand intérêt pour le tatouage japonais. Avec leurs récits de voyage, ils ramènent ainsi des photographies « Yokohama shashin » de Japonais tatoués. Ce regard occidental sur le tatouage mêle à la fois une vision dominatrice envers une pratique jugée ‘tribale’ et une sincère fascination artistique.

Certains Occidentaux se feront eux-mêmes tatouer, permettant à des tatoueurs de faire survivre leur activité devenue interdite. Parmi les plus célèbres amateurs de tatouages japonais, on compte des personnalités prestigieuses : le prince Alfred, duc d’Édimbourg, le futur roi d’Angleterre George V, le futur tsar Nicolas II ou la reine Olga de Grèce.

En visite officielle au Japon en 1891, le désir de se faire tatouer formulé par le futur Nicolas II faillit même provoquer un incident diplomatique. Mais les autorités japonaise accédèrent à sa demande malgré la « publicité » offerte à une pratique qu’elles jugeaient indigne d’une nation moderne. C’est là une triste ironie de l’Histoire qu’un pouvoir impérial qui pourchasse les tatoueurs, détruit leurs livres de croquis et leurs outils pour effacer un pan historique de leur culture, soit finalement préservé par des collectionneurs occidentaux.

« le tatouage ne sera légalement de nouveau autorisé au Japon qu’en 1948, sous l’occupation américaine au nom de la liberté d’expression »

Après presque un siècle d’ostracisme, le tatouage ne sera légalement de nouveau autorisé au Japon qu’en 1948, sous l’occupation américaine au nom de la liberté d’expression. A ce moment, l’image du tatouage est déjà solidement associée à la pègre. Cette association va même se renforcer avec la vogue des films de yakuza des années 1960.

Et même si de nos jours, de plus en plus de jeunes Japonais et Japonaises osent le tatouage (traditionnel ou non) alors que les yakuzas le délaissent, le stigmate social autour de cet ornement corporel demeure très fort. Au point que la survie même des « peaux de brocart » (selon l’expression de Philippe Pons) soit menacée, alors que le nombre de tatoueurs au Japon a été multiplié par dix entre la fin des années 1980 et 2017.

Ce paradoxe s’explique par la popularité du tatouage au sein duquel l’influence de styles étrangers modernes se mêle à la tradition japonaise ‘diluant’ par là même son authenticité, qu’une poignée de maîtres maintiennent malgré tout.

– S. Barret

Bibliographie

-Le corps tatoué au Japon, estampes sur la peau de Philippe Pons – Gallimard

-Tatouages du monde flottant. Le corps imagé au Japon Catalogue d’exposition – Silvana Editoriale