Au Japon, certains jeunes actifs se rebellent contre l’oppression salariale. Ils disent non au mythique « salaryman », non aux 20 ans dans la même entreprise et non au management toxique.

Pendant des décennies, le « salaryman« en costume sombre a symbolisé le miracle économique japonais. Fidélité à l’entreprise, horaires interminables, vie privée sacrifiée, et alcoolisme de trottoir l’ont peu à peu dessiné dans l’imaginaire collectif. Aujourd’hui, ses enfants, les 20-35 ans, se rebiffent. Ils héritent d’un marché du travail tendu (mais avec un taux de chômage à faire pâlir l’Occident), d’un pays vieillissant… Mais aussi d’un pouvoir de négociation inédit.

Ils ne font pas la révolution dans la rue, ils déplacent les frontières de l’intérieur : télétravail choisi, refus des heures sup’ gratuites ou non, démissions par agences intermédiaires… En combinant rareté démographique, outils numériques et nouvelles normes de santé mentale, cette génération remodèle la culture du travail à la japonaise.

Du héros sacrifié à la figure « cringe » du salaryman

Le salaryman d’après-guerre, pilier des grandes firmes, était à la fois modèle économique et idéal masculin : costume, temps plein, fidélité quasi conjugale à l’entreprise, longues soirées d’alcool avec les collègues, et sieste collective des cols blancs dans le métro.

Comme le montre l’ouvrage collectif Cool Japanese Men de l’université de Cambridge, cette figure a longtemps été glorifiée comme « sérieuse, travailleuse et prête au sacrifice« . Désormais, c’est une image peu reluisante qui lui colle à la peau : celui d’une figure dépassée et à l’antithèse du cool, celle d’un salaryman terne et quelque peu négligé. Dans cet ouvrage collectif, on lui prête volontiers ces caractéristiques :

» manque de style vestimentaire, mauvaise santé, odeur de tabac froid … Bref, une virilité fatiguée dont les jeunes générations ne veulent plus. »

Un problème sociétal de surmenage

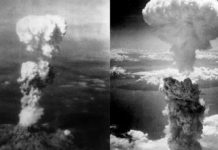

Le bien-être au travail au Japon est pour le moins « questionné« , pour utiliser un euphémisme. Les très longues heures et le surmenage appelés karōshi et karōjisatsu ne sont plus seulement des « dommages collatéraux« , mais un problème de santé publique identifié par les pouvoirs publics.

Ainsi, même si théoriquement les Japonais ne travaillent que 1607 heures par an, comme le montre l’OCDE, contre une moyenne intra pays OCDE de 1752 heures par an, cette moyenne cache des poches de surtravail extrême.

Le White Paper on State of Overwork in Japan indique qu’en 2023, 10,1 % des hommes et 4,2 % des femmes travaillent plus de 60 heures par semaine. On peut aussi y lire que 26,8 % des personnes qui travaillent plus de 60 h/semaine déclarent suspecter une forme de dépression ou d’anxiété.

Les décès et suicides liés au surtravail sont devenus dans les années 1980-1990 un “social problem” au Japon. À tel point qu’ils déclenchent la mobilisation des familles endeuillées, et des batailles judiciaires.

En 2014, la Law for Measures to Prevent Death from Overwork, dite Basic Law for the Prevention of Death from Overwork, définit légalement la “death from overwork”.

C’est dans cette ombre que grandit la génération actuelle : elle sait ce qu’a coûté le modèle du père – en santé, en vie de famille, parfois en vie tout court – et c’est précisément ce modèle qu’elle cherche à éviter.

Le télétravail comme condition

Le télétravail reste minoritaire à l’échelle du pays, mais c’est l’un des principaux terrains sur lesquels les jeunes privilégiés redéfinissent le travail comme “acceptable”.

Dans la thèse de Jinjia Liang, Tomio Miwa, and Takayuki Morikawa 3 intitulée Preferences and Expectations of Japanese Employees toward Telecommuting Frequency in the Post-Pandemic Era en 2023, les travailleurs japonais de moins de 29 ans déclarent une préférence significativement plus forte pour un télétravail fréquent, par rapport à leurs aînés. À Tokyo comme à Osaka, les plus jeunes sont sur-représentés parmi ceux qui adoptent le télétravail, notamment les plus qualifiés, selon une étude de ScienceDirect.

Autrement dit, ce sont précisément les jeunes urbains qualifiés qui utilisent le télétravail comme une condition non négociable d’embauche : pas de flexibilité ? On ira voir ailleurs.

Sortir à l’heure exacte et ne pas grimper les échelons

Selon l’article Pourquoi la génération Z au Japon pratique le “quiet quitting” au travail de Taiwan News, le départ “pile à l’heure” se normalisent fortement chez les jeunes Japonais.

Une enquête de 3 000 salariés relayée par SCMP révèle que 45 % des salariés âgés de 20 à 59 ans affirment faire « le minimum requis » au travail, et les salariés jeunes sont les plus enclins à devenir des “quiet quitters”.

Parallèlement, d’après un article de CNA, un sondage du Japan Research Institute montre que seulement 30 % des jeunes Japonais jugent encore nécessaire de grimper les échelons hiérarchiques au sein d’une entreprise.

« Là où les aînés restaient volontiers tard pour manifester leur dévouement, la jeune génération refuse le réflexe de « mourir au bureau » et préfère garder du temps pour soi. »

Le phénomène des agences de démission

WTF ! Le Japon vous surprendra toujours. En voici la preuve : les taishoku daikō, les agences de démission qui quittent votre emploi à votre place.

Dans un article de The Guardian, Mari raconte d’abord l’enfer qu’elle a vécu au sein de son ancienne entreprise. Harcelée, forcée à travailler tard le soir, elle a voulu quitter l’entreprise dès que possible. Pour éviter l’affrontement, elle a fait appel à une société de démission.

» Il me demandait pourquoi je mettais autant de temps à terminer une tâche et faisait semblant de me donner un coup de poing lorsqu’il pensait que j’avais fait une erreur. Et il faisait des choses comme faire tomber délibérément ma trousse par terre. C’était du harcèlement hiérarchique, pur et simple. »

C’est un fait, au Japon démissionner est au mal vu socialement. Que des milliers de personnes – une bonne partie de jeunes actifs – paient pour pouvoir démissionner sans confrontation dit quelque chose de la culture : la forme reste polie, mais le fond est clair : je ne suis plus prisonnier.

Des experts ont attribué cette tendance à un changement générationnel dans les attitudes vis-à-vis du travail, accéléré par les bouleversements des emplois et des modes de vie provoqués par la pandémie de Covid-19, selon The Guardian. « Lorsque le télétravail a poussé de nombreuses personnes à reconsidérer leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.”

Que fait l’État ?

Les jeunes ne sont pas les seuls à vouloir changer la donne : le gouvernement, lui aussi, sait que le modèle ancien n’est plus tenable. Le rapport de l’OCDE The New Workplace in Japan: Skills for a Strong Recovery décrit les réformes engagées depuis la loi de 2018 sur le « Work Style Reform « . Plafonnement des heures supplémentaires, encouragement du télétravail, promotion des embauches en milieu de carrière et remise en question des salaires strictement liés à l’ancienneté… Il faut visiblement faire un grand ménage.

Sur le papier, ces réformes répondent point par point aux demandes des 20-35 ans :

-progression basée sur les compétences plutôt que sur l’âge,

-droit de ne pas faire 60 heures par semaine,

-possibilités réelles de changer de trajectoire en cours de route.

Cependant, l’évolution réelle est plus lente : les normes d’entreprise ne suivent pas toujours, et les managers intermédiaires restent parfois très attachés au modèle du sacrifice.

Il n’empêche : pour la première fois, l’État, les institutions internationales et les jeunes générations tirent dans le même sens – contre la tyrannie des heures et pour une plus grande flexibilité.

Une jeunesse hétérodoxe : entre privilèges et précarité

On pourrait croire que, dans un pays en pénurie de main-d’œuvre, les jeunes sont » tout-puissants ». La réalité est bien plus ambivalente.

Les travaux de l’OCDE sur l’emploi des jeunes montrent depuis longtemps un dualisme profond du marché du travail japonais : une partie des jeunes accède à des emplois réguliers (seishain) plutôt protégés, tandis qu’une autre reste cantonnée à des emplois temporaires, à temps partiel ou d’intérim, avec peu de protection sociale et de perspectives.

D’après le travail de recherche publié par l’université de l’Oregon Explorer l’emploi irrégulier des jeunes au Japon pendant la pandémie de Covid-19 : une analyse quantitative et qualitative, les statuts précaires sont devenus un sas durable pour une partie de la jeunesse, particulièrement fragilisée lors des crises comme la pandémie.

Cette tension crée un paradoxe : d’un côté, les diplômés des grandes universités de Tokyo, courtisés par les entreprises, se permettent de choisir, de refuser, de négocier ; de l’autre, une frange de jeunes reste enfermée dans des jobs fragmentés, sans pouvoir réel de dire « non ».

Ainsi, on ne peut pas dire que les jeunes Japonais rejettent la culture du travail, mais change plutôt la géographie du pouvoir de négociation : ceux qui sont en position de force redéfinissent les normes, et cette redéfinition rejaillit ensuite sur tout le monde.

La vraie rupture n’est pas un rejet du travail en soi, mais un changement de contrat implicite l’entreprise ne peut plus exiger une loyauté inconditionnelle sans offrir en retour des conditions vivables, des perspectives, du sens. Le salarié – surtout lorsqu’il est jeune, qualifié et urbain – se sait désormais suffisamment rare pour poser ses conditions.

Malgré tout, même si les décès par surmenage diminuent, les suicides liés au surtravail restent stables, et concernent surtout les 20–30 ans, c’est-à-dire des actifs plus jeunes. Alors certains ont décidé de dire non.

In fine, pas de rupture spectaculaire. Mais une multitude de petits « non « – à la réunion de 20h, à la promotion conditionnée aux week-ends, au manager qui refuse une démission – qui, mis bout à bout, finissent par changer la culture.

– Mauricette Baelen