Si elle est théoriquement prohibée aujourd’hui, la prostitution était légale au Japon jusqu’en 1958 et largement pratiquée. Avant cette date, son cadre était défini par les autorités au début du XVIIème siècle pour des raisons morales mais surtout par stratégie politique. La prostitution ne pouvait exister hors de quartiers spécifiquement réservés à son exercice, des espaces hors de la société qui avaient, à l’image de celle-ci, inventé une stricte hiérarchie entre les prostituées et des codes régissant le comportement des clients. Petit plongée étonnante dans la prostitution sous l’ère Edo au Japon.

L’ère Edo (1603-1868) fait suite à 150 ans de guerre civile, « l’époque des provinces en guerre » qui s’acheva par l’unification du Japon. Une unification menée principalement par trois hommes, respectivement Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et enfin Tokugawa Ieyasu qui donnera son nom à la dynastie de shoguns régnante sur le Japon jusqu’à la révolution Meiji en 1868.

Dans ce Japon pacifié, désormais régi par le shogunat Tokugawa installé dans la nouvelle capitale Edo (future Tokyo), la société est hiérarchisée en quatre ordres : tout en haut trône la caste des samourais (protecteurs du pays), puis les paysans (car leur activité nourrit le peuple), viennent ensuite les artisans et enfin les marchands relégués en bas de l’échelle (car leur activité ne produit aucun bien). Un système qui est donc pratiquement l’opposé radical du modèle occidental « moderne » qui place le monde marchand sur un piédestal. À noter au passage que des catégories socioprofessionnelles échappent toutefois à cette classification comme les artistes. De plus, des populations en étaient même rejetées, comme les « Eta » et les « Hinin » (voir le passage sur les burakumin d’un récent article). Très tôt, les autorités ont également réglementé le commerce de la prostitution sur la proposition d’un « membre du milieu ».

Si cet homme, connu sous le nom de Shôji Jin’emon, est allé en 1612 proposer aux autorités d’Edo de réunir toutes les maisons de plaisir en un seul lieu, ce n’était pas seulement par volonté de garantir la moralité publique. Il avance certes en premier l’argument de la surveillance du client pour le propre bien de ce dernier : dépenser trop d’argent dans les maisons closes pouvant le conduire à négliger sa profession et son devoir familial. Concentrer toutes les maisons closes permettrait donc de surveiller les clients et de restreindre leur présence en ces lieux à un jour maximum pour limiter leurs dépenses. Intention à première vue honorable et étonnante (car pouvant nuire à son commerce) mais qui ne doit pas faire oublier que Shôji cherchait surtout à amadouer les membres les plus moralisateurs du gouvernement pour faire accepter sa requête d’un unique quartier clos.

Le second argument de poids mis en avant par Shôji fut le contrôle de l’origine des prostituées. Car à l’époque, il n’était pas rare que les familles les plus démunies vendent leurs filles à des individus qui les exploiteront sexuellement. Shôji, lui, s’engage à ce que ces pratiques honteuses cessent. Autant dire de suite que Shôji cherchait surtout à contrecarrer la concurrence de proxénètes amateurs car une fois que le quartier de Yoshiwara sera ouvert à Edo, le recrutement des futures prostituées ne changera pas : il y aura toujours des agences de rabatteurs parcourant les campagnes pauvres pour acheter de très jeunes filles (à partir de 7 ans) qui finiront entre les quatre murs de Yoshiwara à se « former au métier » pour y travailler des années en quasi-esclavage à rembourser leur dette (vente initiale, formation, logis, vêtements, etc.) et dont la plupart ne ressortiront pas vivantes, emportées par les maladies principalement. Le quartier sera aussi alimenté par les établissements de prostitution illégaux régulièrement démantelés (auberges ou établissements de bains notamment, où des femmes « massaient » les clients) dont les employées qui se livraient à la prostitution étaient alors envoyées à Yoshiwara.

Mais l’argument qui achèvera de convaincre les autorités fut surtout celui de la surveillance de la population. Car si le pays est pacifié, il reste de nombreux guerriers mécontents, désormais sans maître et pauvres, qui pourraient tenter de fomenter une révolte contre le nouvel ordre établi. Et quoi de mieux pour préparer discrètement une vengeance que de conspirer dans des maisons closes à l’abri de toute surveillance policière ? Shôji s’engage alors à ce que les tenanciers de maisons closes surveillent tout individu suspect et le signale aux autorités. On peut affirmer que si les autorités ont approuvé la naissance des quartiers réservés à la prostitution ce fut avant tout par fine stratégie politique.

En 1617 à Edo un terrain planté de roseaux est choisi pour l’installation de ce qui deviendra le célèbre quartier réservé de Yoshiwara (dont le nom signifie justement « plaine aux roseaux »). Le « bienveillant » Shôji sera même promu directeur du quartier dont l’activité commencera l’année suivante. En 1656 le quartier sera déplacé plus au nord de la ville, la municipalité ayant besoin de son terrain, raison pour laquelle on le trouve parfois dénommé « Shin-Yoshiwara » (« Nouveau Yoshiwara »). Pour compenser cet éloignement de la clientèle, la visite de Yoshiwara sera désormais aussi autorisée de nuit (contre seulement de jour auparavant).

Toutes les grandes villes du Japon ont bien sûr eu leur quartier réservé « yûkaku ». Les plus connus se trouvaient à Osaka (Shinmachi), Kyoto (Shimabara) et bien sûr dans la capitale Tokyo -anciennement Edo- (Yoshiwara) dont la naissance vient d’être relatée. Il est difficile de connaître en détail la vie en ces lieux à travers les époques, la littérature sur le sujet n’étant pas abondante. Le plus grand nombre d’informations parvenues jusqu’à nous concerne Yoshiwara, logiquement quartier le plus connu du Japon étant celui de la capitale. Ces informations sont principalement le fait de lettrés qui en ont croqué le quotidien souvent avec humour, sous la forme de courts poèmes satyriques les « senryû ». Ces milliers de senryû laissés à la postérité nous permettent de mieux comprendre comment on vivait dans ce quartier et quelle en était l’organisation interne qui avait sûrement servie de modèle dans les autres villes.

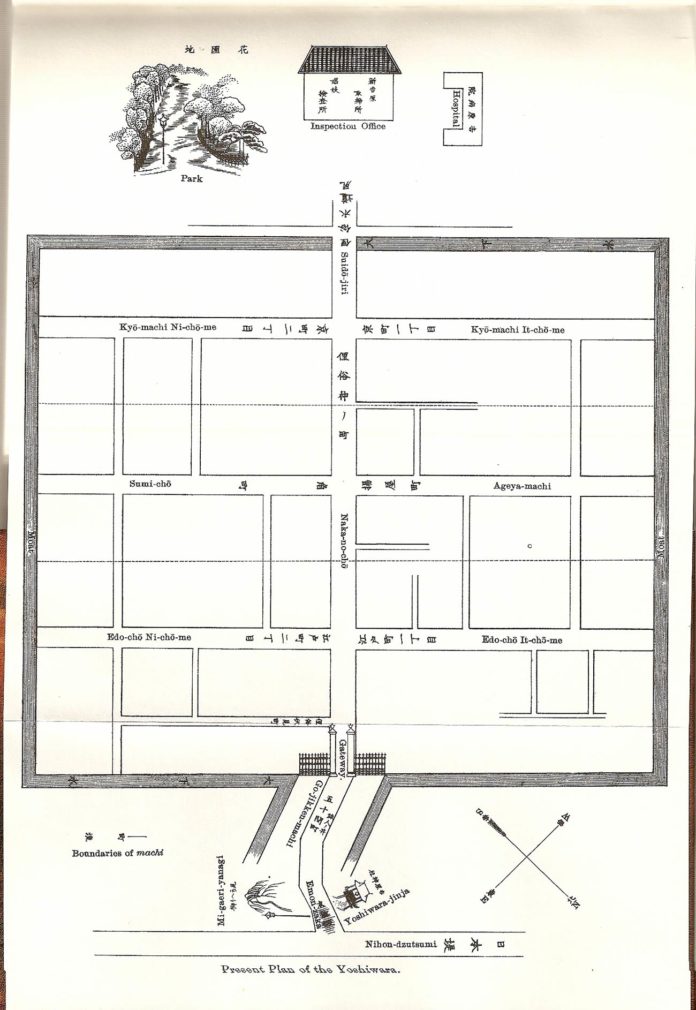

Dans le quartier réservé de Yoshiwara, l’ordre social établi par le shogunat n’avait plus cours mais ce monde à part a développé ses propres règles. Ici ce n’était plus le tout puissant samouraï qui était l’individu le plus respecté mais le client prêt à dépenser le plus d’argent (principalement issu de la classe émergente des marchands qui a connu une formidable ascension économique à l’ère Edo) et surtout fin connaisseur des codes régissant cet univers. Yoshiwara couvrait 18 hectares, il avait la forme d’un rectangle de 330m par 220m ceint d’une douve et d’un haut mur pour éviter les évasions. Il était divisé en cinq puis huit quartiers le long d’une rue centrale selon le prestige des établissements et de leurs occupantes dont les tarifs variaient en conséquence. Selon son « budget » le client avait donc le choix entre une large gamme de professionnelles, des plus abordables aux plus chères (mais plus raffinées et versées dans l’art de l’amour et d’autres divertissements). À noter aussi que les quartiers réservés abritaient des établissements autres que les maisons closes qui offraient des services nécessaires à la vie de ses habitants, telle une ville miniature, puisque les courtisanes n’avaient pas le droit de franchir l’unique porte bien gardée du quartier pour prévenir toute tentative de fuite. Au temps de sa splendeur, outre 3 000 courtisanes, Yoshiwara hébergeait ainsi 5 000 habitants tirant leurs revenus plus ou moins directement de la prostitution : restaurants, maisons de thé, boutiques de vêtements & d’accessoires de mode, coiffeurs, fleuristes, librairies et divers autres commerces.

Les prostituées des rangs inférieurs étaient exposées à la devanture de leur maison derrière un treillis de bois, une image bien connue qui n’a pas manqué de heurter l’occident (voir ci-dessus). Le client n’avait qu’à faire son choix et s’arrangeait ensuite avec le patron de l’établissement. Mais dans cet univers de la prostitution, il existait une hiérarchie entre les courtisanes, hiérarchie qui a évolué au fil des siècles, des catégories ayant disparu et remplacées par d’autres. Et les établissements les plus ‘selects’ n’étaient accessibles qu’aux clients les plus fortunés bien sûr mais qui savaient surtout respecter un code de conduite. Le plus important étant pour le client de demeurer fidèle à un établissement et à sa courtisane attitrée sans quoi il encourait des sanctions humiliantes ruinant sa réputation au sein du quartier.

Le mot « Yûjo » est le terme générique désignant une prostituée. Mais il ne rend pas compte de la diversité existante au sein de cette profession hiérarchisée. Au sommet de cette hiérarchie on trouvait les « Tayû », des femmes belles évidemment, mais qui avaient avant tout une profonde culture générale et étaient versées dans de nombreux arts : danse, musique, poésie, littérature, cérémonie du thé, arrangement floral. C’est cette éducation et ce raffinement que les clients recherchaient avant « le plaisir du lit » qu’ils auraient pu obtenir immédiatement dans des établissements moins côtés. Les fréquenter coûtait un tel prix que seules les personnes les plus riches du pays pouvaient s’offrir leur compagnie qui ne se limitait aux plaisirs de la chair : une soirée avec une Tayû incluait diner, conversations, danses, musique et autres divertissements. D’ailleurs tout un cérémonial était nécessaire pour rencontrer une Tayû qui avait de son côté toute latitude pour refuser un client. Ce dernier, introduit dans la maison close par l’entremise d’une maison de thé s’en portant garante, devait suivre un fastidieux rituel pour se montrer digne d’elle.

Le protocole exigeait que le client prenne au moins trois rendez-vous avec une Tayû sans obtenir en retour de plaisir « particulier ». Il devait par contre s’acquitter d’exorbitantes factures pour les repas, les artistes présents et les pourboires aux employés, tout cela pour prouver sa patience et ses bonnes manières. Devenir un client régulier d’une Tayû était donc un signe de prestige avant tout, et le rester engendrait d’importantes dépenses. Les Tayû ont cessé d’exister après 1760, victimes des exigeants critères qu’il fallait remplir pour tenir ce rang mais aussi de leur caractère décrit comme trop hautain. On pense (peut-être à tort) que les premières Tayû du milieu du XVIIème étaient issues de familles nobles tombées dans la pauvreté, ce qui expliquait leur éducation poussée et le fait qu’elles étaient exclusivement présentes à Kyoto, restée capitale impériale où la noblesse vivait et constituait leur clientèle. Par la suite, les fillettes achetées très jeunes par les maisons closes et qui présentaient les meilleures dispositions étaient formées pour devenir Tayû.

Quand une Tayû ou une Oiran allait rencontrer un client, son déplacement se faisait en grand apanage, une parade impressionnante dont des reconstitutions font perdurer la mémoire :

https://www.youtube.com/watch?v=Ewed0XsNnns

Après la disparition des Tayû, le plus haut rang de courtisanes revint aux « Oiran », présentes elles au Yoshiwara d’Edo. Des courtisanes aussi formées dans les arts mais de manière moins poussée, l’accent étant davantage mis sur leur beauté. Et de qui il était tout aussi fastidieux et coûteux de se faire accepter comme client. Des peintres comme Utamaro ont célébré leur beauté à travers de nombreuses estampes qui ont traversé les siècles et qui sont aujourd’hui conservées dans des musées. Les clients qui ne pouvaient se payer la compagnie d’une Oiran pouvaient se tourner vers les « Kôshi », courtisanes aussi sur rendez-vous presque aussi réputées mais un peu moins chères à fréquenter. Ce rang a disparu au milieu du XVIIIème siècle. Les « Sansha » les ont remplacées jusqu’à leur propre disparition vers 1780. Vinrent ensuite les « Chûsan » comme représentantes des courtisanes du plus haut rang dont les meilleures prenaient l’appellation de « Yobidashi » (toutefois l’éducation et le tarif des Kôshi, Sansha et Chûsan n’atteignirent jamais les sommets des défuntes Tayû, ils ne firent que décroître petit à petit). Puis, aux rangs inférieurs venaient les « Tsukemawashi », les « Zakishimochi », les « Heyamochi », les « Tsubone » et enfin, au plus bas, les « Hashi ». Plus on descendait dans la hiérarchie moins les courtisanes disposaient d’élégants atours, de qualités artistiques et plus l’appartement (puis l’unique pièce) où elles recevaient leurs clients était d’espace et de confort restreints. Mais forcément, leur tarif était aussi plus abordable ce qui permettait de s’adapter aux moyens financiers variables d’un client à l’autre et de répondre aux besoins du plus large panel possible de clients.

Les courtisanes de Yoshiwara étaient répertoriées dans un ouvrage publié deux fois par an, le Catalogue, dont le tirage était épuisé sitôt sa mise en vente. Selon leur rang, un signe distinctif les désignait (un rond noir pour une Tsubone, un sablier pour une Tayû…), le client pouvait donc préparer en amont sa visite au quartier réservé. Les exemplaires d’occasion du Catalogue étaient très prisés et même vendus plus chers que les neufs car leurs précédents propriétaires les avaient souvent mis à jour et complété de leurs appréciations sur les talents des prostituées, des commentaires aidant à faire un choix plus éclairé avant de se rendre sur place. Mais la plupart des prostituées n’y étaient pas répertoriées, et pour cause, leur seul talent étant d’offrir leur corps à bas prix dans des taudis relégués aux confins du quartier, aucun besoin n’était de les signaler. Elles n’intéressaient que les clients voulant assouvir leurs besoins sexuels. À titre d’illustration, en 1775 on compte 2021 prostituées présentes à Yoshiwara dont 995 n’avaient pas de signe dans le Catalogue, pas loin de la moitié donc.

En conclusion, on retiendra que les quartiers réservés de la prostitution n’étaient pas seulement un lieu de débauche pour les citoyens encadré par le gouvernement. Fréquenter les courtisanes du plus haut rang (ou du moins, du rang qui était accessible à la bourse du client) était un signe prestigieux de réussite sociale pour les hommes japonais de l’époque qui favorisait les activités professionnelles des clients. La majorité des clients de courtisanes d’un niveau un tant soit peu « élevé » étaient des marchands qui se rendaient dans les quartiers réservés pour conclure des contrats avec des partenaires commerciaux en plus de prendre du bon temps évidemment. En résumé, des rendez-vous d’affaires dans un cadre plus qu’agréable. Le rôle des quartiers réservés ne se bornait pas à satisfaire uniquement les plaisirs de la chair, ils jouaient aussi un rôle social non négligeable dans l’ancien Japon.

Mais les grandes perdantes de ce système étaient les prostituées elles-mêmes. À moins d’être de haut rang ce qui leur donnait de grandes chances d’être rachetées par un client aisé (leur offrant ensuite une honorabilité comme épouse ou maîtresse), elles sortaient rarement vivantes de ces quartiers, la plupart succombant à des maladies souvent vénériennes. Et quand par miracle elles avaient atteint l’âge de la « retraite » (30 ans), elles en étaient chassées, livrées sans soutien à une société qu’elles ne connaissaient pas, où elles n’avaient plus d’attaches familiales et qui les rejetait parmi les parias. Pour ne pas affronter ce monde inconnu et hostile nombreuses étaient celles qui restaient y vivre en occupant d’autres fonctions dans une maison close (les surveillantes se recrutaient chez les anciennes prostituées du fait de leur expérience) ou un emploi dans les autres commerces du quartier.

Du passé à la modernité…

L’univers étrange de la prostitution au Japon a longtemps fasciné tant l’occident que les japonais d’aujourd’hui de par le mystère qui encadre ses rites. Pourtant, elle a drainé énormément de souffrances, de soumissions des femmes et de maltraitances humaines. On le réalise pleinement en observant la prostitution japonais d’aujourd’hui. Celle-ci nous parait immédiatement plus concrète, froide et malsaine parce qu’elle nous est contemporaine et qu’aucun mythe ne s’est formé autour d’elle à ce jour. De fait, le rapport des Japonais aux femmes et jeunes filles en particulier dans l’histoire relativement récente nous semble beaucoup plus malsain. Simple puritanisme occidental ou espoir d’émancipation des femmes dans une société toujours profondément patriarcale et oppressive ?

Il serait sans doute délicat d’affirmer que le culte de « la jeune fille sexy » omniprésent dans le Japon moderne soit un ersatz des temps passés. Il s’inscrit dans une culture réinventée à l’ère de la modernité où les très jeunes filles font l’objet d’une fascination masculine omniprésente, couplé à une frustration sexuelle qui prend une ampleur nationale. Aujourd’hui, la prostitution existe toujours au Japon, de manière officieuse. Interdite théoriquement, elle se perpétue à l’abri des regards principalement sous l’autorité des yakuzas dans pratiquement toutes les villes japonaises, jusque dans les coins les plus reculés. La prostitution camouflée de jeunes étudiantes, parfois mineurs, le fameux JK business, reste également une triste réalité que les autorités peinent à combattre. Le business des papakatsu s’est également généralisé avec l’avènement d’Internet où il est si facile d’organiser des rencontres tarifées en toute discrétion. Bref, il ne fait toujours pas bon être une femme au Japon.

S. Barret

Vous aimez ce que vous lisez ? Soutenez Poulpy sur Tipeee !

Sources : Courtisanes du Japon par Jean Cholley / L’Almanach des maisons vertes par Ikku & Utamaro / missmyloko.tumblr.com (1 2 3) / Only in Japan /