Les courtisanes d’Edo ont longtemps alimentés l’imaginaire des Japonais comme des étrangers, notamment grâce aux nombreuses estampes antiques qui immortalisent leur beauté… Pourtant, derrière l’esthétique léchée de ces portraits immortels, la réalité est plus tragique, en particulier dans le Quartier des Plaisirs de Yoshiwara. Gros plan historique sur la réalité de la vie dans les prisons de beauté.

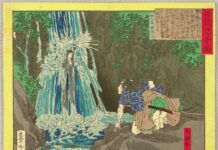

À l’époque d’Edo, le Japon comptait des quartiers de plaisir officiellement reconnus par le gouvernement, appelés yūkaku (遊郭). Parmi eux, le plus célèbre était Yoshiwara. Ce quartier, orné de luxueuses courtisanes (oiran) et de rues somptueuses, fut souvent immortalisé dans les ukiyo-e (estampes japonaises) et attirait de nombreux visiteurs. Encore aujourd’hui, il reste un symbole de l’histoire et de la culture japonaises.

Cependant, derrière cette façade de splendeur se cachait le destin tragique des femmes qui y travaillaient. Comment ces jeunes filles, pas même adultes pour certaines, finissaient-elles dans le monde des maisons closes ? Quelle était leur vie quotidienne ? Quel sort les attendait à la fin de leur courte « carrière » ? Yuki nous décortique les coulisses de Yoshiwara, le plus grand des quartiers des plaisirs d’Edo.

Comment est né Yoshiwara ?

Yoshiwara a été créé lorsque Shōji Jin’emon, qui dirigeait une maison de courtisanes, a demandé au shogunat l’autorisation d’établir un quartier de plaisir. Il a fait valoir les avantages économiques du yūkaku et le fait que regrouper les courtisanes en un seul endroit faciliterait leur contrôle, ce qui a convaincu le shogunat.

Yoshiwara fut fondé grâce à une demande singulière adressée au shogunat par Shōji Jin’emon, un homme d’affaires Japonais de l’époque Edo qui exploitait déjà des établissements de prostitution. Il plaida en faveur de la création d’un quartier dédié à cette fin, en mettant en avant ses avantages économiques et la possibilité de mieux surveiller les activités liées à la prostitution. L’idée de regrouper les courtisanes en un seul endroit afin de garder le contrôle sur le prostitution a convaincu le shogunat.

Après plusieurs déménagements, en 1657, le « Nouveau Yoshiwara » fut établi à Asakusa, dans le village de Senzoku, marquant le début de ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de Yoshiwara. Il devint peu à peu le quartier de plaisir emblématique de l’époque Edo et un modèle à suivre pour d’autres initiatives du genre à travers le Japon. Une vingtaine de quartiers chauds verront le jour. Aujourd’hui, bien que la prostitution soit théoriquement interdite (mais tolérée et généralisée autour des gares), un seul quartier des plaisirs existe toujours à Osaka.

Objectifs officiels du Yoshiwara

Le shogunat adopta un système de prostitution réglementée appelé shūshō hōshō seido (集娼方式), qui avait plusieurs objectifs :

- Contrôle des mœurs et de la sécurité publique, en limitant la prostitution à un lieu spécifique (et donc en l’interdisant ailleurs).

- Collecte de taxes et filtration des entrées et sorties, rendant l’industrie plus profitable pour le gouvernement.

- Séparation du monde des plaisirs et de la société ordinaire, en créant un lieu réservé à cette activité.

Les jeunes filles vendues à Yoshiwara

La majorité des jeunes filles devenaient courtisanes à la suite d’une simple vente de leurs parents. Officiellement, on appelait cela un « engagement » en tant que domestique (hōkō), mais dans la réalité, il s’agissait de pure traite d’être humain.

Les familles pauvres vendaient leurs filles aux maisons closes en échange d’une avance sur salaire. Le prix d’une jeune fille variait entre 3 et 5 ryō, ce qui correspondrait aujourd’hui à environ 40 000 à 100 000 yens (250 à 650 euros).

Les filles ne venaient pas seulement des campagnes : les familles de marchands en faillite ou même certaines familles de samouraïs ruinés étaient contraintes de vendre leurs propres filles pour subsister. Il existe même des cas où des jeunes femmes de famille noble devinrent courtisanes pour sauver leur famille de la misère.

Une fois dans le système, ces jeunes femmes héritaient des dettes de leur famille ce qui les empêchaient de racheter leur liberté pour toujours. Ces dettes incluaient aussi des frais de formation, d’habillement et de vie quotidienne. Ainsi, bien que leur engagement initial fût censé durer 10 ans, la majorité des courtisanes n’étaient jamais réellement libérées et mourraient en activité, généralement jeunes.

Une fois entrées dans le yūkaku, les filles ne pouvaient plus en sortir librement. Elles devaient soit travailler jusqu’à la fin de leur contrat (impossible), soit attendre qu’un client les rachète, soit tenter de s’échapper… ou simplement mourir de diverses maladies. Elles étaient condamnées à vivre dans ce monde de « kugai jūnen » (dixit : dix ans de souffrance). Le terme « kugai jūnen » symbolise les conditions difficiles dans lesquelles vivaient les courtisanes. « Kugai » signifie littéralement « monde de souffrance » en bouddhisme, et par extension, il désignait le monde du yūkaku. Dans un sens, contre un peu d’argent, les familles envoyaient leur fille à la mort.

La hiérarchie et la formation des courtisanes

Le destin des filles vendues dépendait de leur apparence, de leurs talents artistiques, de leur capacité à aguicher les clients et de la politique de la maison. Seules quelques-unes pouvaient devenir des courtisanes de haut rang, appelées « oiran ».

Les courtisanes de Yoshiwara ne commençaient pas immédiatement à recevoir des clients. Elles passaient par les étapes de « kamuro » à « shinzō » puis devaient subir le « mizuage » (défloration) avant de pouvoir officiellement devenir courtisanes. Plus rarement, certaines filles arrivaient à l’âge de 16-17 ans et devenaient directement courtisanes sans passer par les étapes de kamuro ou shinzō.

Les étapes de l’apprentissage

Une jeune fille vendue à une maison close passait par plusieurs étapes :

- Kamuro – Les jeunes apprenties

Les jeunes filles de moins de 10 ans vendues à une maison de courtisanes étaient appelées « kamuro ». Elles servaient d’assistantes aux courtisanes de haut rang, apprenant les manières et les arts tout en travaillant comme domestiques. Les courtisanes plus âgées leur enseignaient des arts comme le shamisen ou la danse. Les plus talentueuses devenaient des « hikkomi kamuro » et recevaient une éducation spéciale pour devenir shinzō.

Elles étaient triées dès leur plus jeune âge, et les opportunités d’éducation variaient considérablement…

- Shinzō – La dernière étape avant de devenir courtisane

À l’âge de 13 à 16 ans, les kamuro devenaient « shinzō », une sorte de courtisane en formation. Les shinzō prometteuses étaient appelées « furisode shinzō » et ne couchaient pas encore avec les clients, apprenant plutôt les techniques de service auprès des oiran de haut rang. Les autres, appelées « tomesode shinzō », commençaient à coucher avec les clients.

3. Le « mizuage » (défloration) était une étape cruciale pour devenir courtisane. Le client choisi pour cette initiation était généralement un homme d’une quarantaine d’années, considéré comme plus expérimenté et moins brutal que les jeunes hommes. Mais surtout, un homme prêt à payer plus que les autres…

C’est seulement après ce rite de passage forcé et sans amour que leur « contrat de 10 ans » commençait officiellement.

La hiérarchie des courtisanes

Celles-ci étaient classées en 4 catégories :

- Oiran (花魁) – L’élite des courtisanes, réservées aux nobles et riches marchands.

- Koshi-jōrō (格子女郎) – Courtisanes de second rang, plus séduisantes que la moyenne.

- Sancha-jōrō (三茶女郎) – Les courtisanes ordinaires.

- Hashi-jōrō (端女郎) – Les plus bas placées, souvent dans des conditions misérables.

À l’apogée de l’époque d’Edo, le rang le plus élevé pour une courtisane était donc celui d’« oiran ». Les oiran étaient non seulement belles, mais aussi cultivées, artistiquement talentueuses et élégantes. Elles étaient les icônes de la mode pour les femmes de l’époque. Cependant, même après une longue période d’apprentissage, seule une infime partie des courtisanes devenaient oiran – environ 1 à 3 sur 100.

Pour plaire à ces clients de haut rang, les oiran devaient maîtriser des arts comme la cérémonie du thé, l’arrangement floral, l’encens, la calligraphie, la poésie, le go, le shogi, le shamisen, le chant, la danse, et même le violon chinois et les tambours. La légende raconte qu’elles avaient parfois le luxe de choisir leur client, soufflant la fumée de leur longue pipe kiseru dans la direction de l’élu d’un soir.

« Être belle ne suffisait pas. Il fallait aussi être intelligente, spirituelle et cultivée pour devenir une courtisane de haut rang… »

La vie quotidienne des courtisanes

Le quotidien des courtisanes était extrêmement exigeant et leur laissait peu de repos. Côté client, rencontrer une courtisane se déroulait en quatre étapes :

1. D’abord, se rendre à une maison de thé.

2. Choisir une courtisane et attendre.

3. La courtisane arrive en procession formelle pour accueillir le client.

4. Se rendre dans la chambre de la courtisane.

Ce processus devait être répété plusieurs fois, et ce n’est qu’à la troisième rencontre que le client pouvait passer la nuit avec la courtisane ! Le client était évalué sur son apparence, ses manières, et bien sûr, sa richesse. Si la courtisane ou la maison n’était pas satisfaite, le client était refusé ! Passer une nuit avec une oiran coûtait une petite fortune, équivalant aujourd’hui à plusieurs millions de yens ! Passer une nuit avec une oiran était un rêve inaccessible pour la plupart…

Qu’est-ce qu’une procession d’oiran ?

Une procession d’oiran était un défilé où une oiran, magnifiquement vêtue, accompagnée de ses kamuro et shinzō, se rendait à la maison de thé pour accueillir un client. Seules les oiran et les courtisanes de haut rang avaient ce privilège. Une distance qui prenait normalement 10 minutes à pied pouvait prendre jusqu’à 1 heure en procession, sous le regard envieux des curieux, afin de maintenir le prestige public de l’oiran.

Un emploi du temps typique

· 6h30-10h00 – Sommeil

Après avoir raccompagné les clients, les courtisanes dormaient. Terriblement court, ce temps de sommeil était précieux pour elles.

· 10h00 – Réveil et préparation

Les courtisanes se réveillaient. Jusqu’à midi, elles avaient du temps libre pour prendre un bain, se faire coiffer, manger et se préparer.

· 12h00 – Début des activités de l’après-midi

À midi, Yoshiwara ouvrait ses portes pour les activités de l’après-midi, appelées « hirumise ». Les courtisanes jouaient à des jeux comme le sugoroku ou le hanafuda, ou écrivaient des lettres. À une époque où le taux d’alphabétisation était de 50 à 70 %, presque toutes les courtisanes savaient lire et écrire, ce qui montre leur important niveau d’éducation.

· 16h00 – Fin des activités de l’après-midi et préparation pour la soirée

Après le déjeuner, les courtisanes avaient du temps libre pour se préparer pour la soirée, se coiffer et aller acheter des accessoires.

· 18h00 – Début des activités du soir

À 18h00, une cloche annonçait le début des activités du soir. Les maisons de courtisanes s’animaient, et les courtisanes apparaissaient dans les vitrines éclairées par des lanternes. Les visiteurs étaient reçus dans des salles communes, où les courtisanes devaient souvent s’occuper de plusieurs clients en même temps.

· 2h00 – Fin des activités

À 2h00 du matin, une cloche annonçait la fin des activités. Cependant, le travail des courtisanes ne s’arrêtait pas là. Elles devaient généralement s’occuper des clients jusqu’au petit matin.

Une journée de « travail » typique pouvait durer jusqu’à 15 heures…

Les courtisanes ne bénéficiaient que de 2 jours de congé par an, pendant le Nouvel An et la fête d’Obon. Pour prendre un jour de congé supplémentaire, elles devaient payer une somme appelée « miagari », ce qui prolongeait leur contrat.

La face sombre du Yoshiwara

Yoshiwara était surtout connu pour ses nombreux incendies… Forcément, les activités de nuit à la lueur des lanternes est propice aux accidents. Mais la véritable cause de ces incendies plus nombreux qu’ailleurs suffit à se donner à elle seul une idée des conditions de vie sur place. Ces incendies étaient parfois causés par des courtisanes désespérées, qui mettaient le feu pour échapper à leur condition. L’incendie était devenu un crime grave, puni par le bûcher… Pourtant, certaines prenaient le risque, acculées par cette vie misérable. Car à Yoshiwara, les courtisanes étaient considérées comme des objets, sans aucun droit humain élémentaire… Ainsi, les quartiers des plaisirs étaient surtout des prisons de prostitution pour les filles vendues par leur famille.

Pour échapper à leur enfer quotidien, certaines courtisanes tentaient naturellement de s’échapper. Un acte quasi impossible appelé « ashinuke » (足抜け). Cependant, les évasions réussies étaient rares et sévèrement punies. Les maisons de courtisanes faisaient tout pour retrouver les fugitives, facilement repérables, car elles représentaient un investissement important en temps et en argent.

S’échapper de l’enfer du yūkaku ne menait qu’à un enfer encore pire…

Les courtisanes capturées étaient battues, privées de nourriture ou revendues à des maisons bas de gamme aux conditions de vie pires encore. Elles étaient considérées comme la propriété des maisons de courtisanes, et toute désobéissance était réprimandée par la violence.

Les maladies et la mort prématurée

Après avoir décrit la dure réalité de la vie des courtisanes, on peut se demander si elles bénéficiaient au moins d’une fin heureuse ? Malheureusement, pour la plupart, leur fin était tout aussi tragique. Le destin le plus courant d’une courtisane était la mort prématurée due aux maladies sexuellement transmissibles (notamment la syphilis très répandue alors), à la malnutrition ou à l’épuisement.

On estime que l’espérance de vie des courtisanes était d’environ 22 ans. À peine l’âge adulte ! La fin de leur calvaire pouvait prendre trois formes : ① le rachat, ② la mort, ou ③ la fin de leur contrat après dix ans d’activité. Avec cette espérance de vie courte, on comprend que la plupart d’entre elles ne sortaient pas vivantes de Yoshiwara.

La fin de Yoshiwara

Avec la modernisation du Japon, le quartier perdit progressivement son influence. En 1958, la prostitution fut officiellement interdite, marquant la fin du Yoshiwara en tant que quartier de plaisir. Un seul d’entre eux persistera jusqu’à nos jours à Osaka où les fameuses maisons de thé existent toujours. De jeunes Japonaises, souvent en kimono, s’exposent en vitrine comme de vulgaires bouts de viande. Les Japonais viennent les consommer sans discrétion. Certes, celles-ci bénéficient de plus de libertés et d’indépendance qu’autrefois, mais la source de cette prostitution banalisée reste la même : la précarité chez les jeunes, l’objectification du corps des femmes et le contrôle des hommes sur ceux-ci.

Aujourd’hui, bien que peu de traces physiques subsistent, l’histoire de Yoshiwara reste un rappel poignant de la terrible condition des femmes dans le Japon d’autrefois, pas si lointain pourtant. Si bien que l’écho du passé continue d’alimenter les fantasmes aujourd’hui et l’idée rétrograde de certains conservateurs refusant de voir les femmes s’épanouir dans le monde du travail longtemps réservé aux hommes, souhaitant limiter leur existence à deux choix : femme au foyer ou prostituée.

– Yuki

Cet article a été rédigé par Yuki-chan. En situation de précarité, nous la rémunérons grâce à vos dons. Merci pour votre bienveillance.

> Je soutiens Yuki et l’équipe <

Sources :

Japaaan:https://mag.japaaan.com/archives/55025

サムライブ:https://tate-school.com/archives/1209

和樂:https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/184715/

一葉桜まつり:https://www.ichiyosakura.com/edo-yoshiwara/111

草の実堂:https://kusanomido.com/study/history/japan/edo/100829/

歴史人:https://www.rekishijin.com/41071

悠々自適な歴史ブログ:https://oliveblogolive.com/yoshiwara_yujo_lifecycle/

雅セレモニーホール:https://www.miyabi-sougi.com/topics/62e3f8c5d44c39abf731c1bd3b98ee7f791f334b

江戸ガイド:https://edo-g.com/blog/2016/02/yujo.html

幻冬舎:https://www.gentosha.jp/article/19497/

浅草防犯健全協力会:https://www.yoshiwara.tv/history/

栄法山清光院浄閑寺:http://www.jyokanji.com/about.html

エキサイト.ニュース:https://www.excite.co.jp/news/article/BestTimes_11063/