Contrairement à ce qu’on peut parfois s’imaginer depuis l’occident, le travail de mangaka, créateur de manga, n’est pas un métier vraiment reconnu comme tel dans la société japonaise. Malgré l’engouement du monde entier pour les mangas, devenir mangaka au Japon est une longue et fatigante bataille contre la précarité, les maisons d’édition, la concurrence et le jugement porté au métier, et à tous les métiers liés à l’art en général plutôt considérés comme un loisir que comme un réel emploi. Les grandes difficultés inhérentes au métier de créateur de manga sont de plus en plus exposées mais restent tout de même invisibles aux yeux de la plupart des Japonais. Prenons ensemble quelques minutes pour faire un point sur ce métier si difficile, pour comprendre qu’il ne suffit pas seulement d’avoir une passion pour les mangas et du talent pour le dessin pour arriver à vivre du métier de mangaka…

Le manga n’est pas un objet si contemporain qu’on puisse l’imaginer. Bien que n’ayant pas du tout les mêmes caractéristiques que le livre que nous connaissons aujourd’hui, le terme « manga » (漫画家) apparaît précisément en 1798 par l’auteur du recueil de dessins Shiji no Yukikai, Santô Kyôden, qui dessinait les scènes du quotidien du Japon à l’époque Edo (1603-1868). Le terme a été repris pendant des siècles allant des estampes Ukiyo-e (art emblématique de la période Edo) jusqu’aux séries de notre époque.

C’est au cours des années 60, dans l’après-guerre, que le manga a fait sa révolution. Alors qu’il avait servi de support de propagande pendant la Seconde Guerre Mondiale, le manga d’après-guerre avait lui pour but de divertir le peuple, faire rire ou détendre avec des histoires plus légères dans un climat de paix sociale durable. Puis vinrent les années 80, synonymes de liberté, qui permettent au manga d’évoluer encore, de s’épanouir et de toucher une plus grande partie de la société japonaise avec des sujets plus proche de la réalité.

Années 60 : grand bouleversement dans la production

Pour bien comprendre ce métier et ses contraintes, il est essentiel de savoir comment la production du manga a évolué. Le cycle de production s’est transformé dans les années 60 lorsque la vente des mangas a explosé. On peut parler d’industrialisation du manga.

C’est à cette époque que les éditeurs ont lancé leurs magazines hebdomadaires. Les artistes ont soudainement du passer d’une réalisation mensuelle à une production à la semaine. Ces « magazines » sont des recueils de prépublication qui permettent aux éditeurs de voir quels artistes et quelles œuvres sont aimées du public pour être par la suite publiées en format relié. Les mangaka, poussés à une production plus intense, étaient donc obligés de s’allier à de grandes maisons d’édition pour avoir un cadre leur permettant de tenir ce rythme de création. Ce premier changement dans le cycle a créé un fossé entre les artistes : ceux qui ont été capables de s’adapter et ceux qui n’ont pas pu, ou qui n’ont pas voulu. Ce premier schisme a fracturé le monde du manga.

Parmi ceux qui ont survécu au changement, il y a ceux qui, malgré leur relation avec les grosses maisons d’édition, ont eu l’idée de créer des petites entreprises de publication qu’ils utilisaient pour faire œuvre de médiation. De ce fait, les artistes pouvaient non seulement garder une certaine indépendance professionnelle mais aussi gérer leur auto-entreprise avec des assistants et une équipe favorisant ainsi la répartition des tâches et permettant de rendre le travail en temps et en heure chaque semaine.

La moyenne de pages à envoyer était comprise entre 400-500 par mois, une charge de travail considérable, quasi-impossible à supporter en travaillant seul ! Autre information importante : pour un manga à intrigue, un chapitre doit faire environ 32 pages mais pour un manga comique un chapitre peut ne faire que 15 pages. En revanche, la plupart des artistes, moins célèbres, n’avaient pas les moyens de payer autant d’assistants et faisaient souvent appel à des amis eux-mêmes mangaka ou employaient un ou deux employés mais rarement plus. Ces jeunes artistes travaillaient jour et nuit, pratiquement sans repos, avant de connaître, ou non, le succès leur permettant d’engager plus d’assistants.

Weekly Shônen Jump : donner sa chance aux débutants

Le manga connaît une évolution marquante pendant les années 80 qui voient l’émergence d’une sous-culture populaire mais aussi et surtout d’une liberté de plus en plus assumée. C’est durant ces années-là que le manga devient ce média de masse que l’on connaît aujourd’hui. Les années 80 marquent la césure entre le manga d’après-guerre et le manga moderne qui parvient à créer des histoires autour de sujets de société, historiques ou encore politiques. Les changements dans le système de production mentionnés plus haut permettent aux magazines hebdomadaires de se développer, en particulier les magazines de type « shônen » (少年: « jeune garçon », « adolescent »), dont le contenu cible plutôt les adolescents de sexe masculin. Ce qui explique notamment la présence récurrente de photographies de jeunes adolescentes très peu vêtues…

Le Weekly Shônen Jump (crée en 1968) a marqué l’arrivée des magazines mangas dans le monde de l’édition. Ce magazine a eu un impact considérable sur l’évolution de la culture du manga, et s’est mis à la tête des magazines de prépublication grâce à la diffusion de manga tels que One Piece, Naruto, Bleach, et plus récemment Kimetsu no Yaiba connus dans le monde entier. Quelle est la recette d’un tel succès ?

La réponse à cette question réside notamment dans la qualité du travail des membres fondateurs du Shônen Jump : Tadasu Nagano, Yūsuke Nakano, Shigeo Nishimura et Tsuneo Katō. Ils eurent l’idée de créer « la technique de la cassette » permettant aux mangaka peu connus du grand public de remplir les pages manquantes lorsque les autres artistes n’arrivaient pas à rendre leur travail à temps. Comme c’était chose fréquente, la place était alors laissée aux jeunes débutants pour faire publier leurs histoires courtes et se faire connaître.

Un procédé gagnant-gagnant : il s’agissait non seulement pour eux d’avoir l’opportunité d’être publié mais aussi pour les éditeurs de tester la fiabilité des jeunes recrues et de s’assurer de remplir le magazine lorsque des planches manquaient. Un atout non-négligeable pour une maison d’édition gérant plusieurs artistes et avec un lectorat aussi passionné que celui du Weekly Shônen Jump ! C’est ainsi qu’a été découvert Motomiya Hiroshi, l’auteur de la série Salaryman Kintarô qui a marqué une génération de Japonais. Sortie dans le magazine en 1994, on dit que cette série a permis aux mangas d’élargir son public.

Par la suite, les débutants ont pu avoir d’autres opportunités de publication grâce aux concours proposés par les magazines (ils existent depuis les années 60 mais le Weekly Shônen Jump a été le premier magazine à en publier dans un magazine shônen). Sous couvert de mettre en avant de jeunes artistes prometteurs, les magazines pouvaient en profiter pour les recruter facilement. Ils avaient ensuite de la matière en réserve pour lancer des nouveautés dans leurs magazines tout en ayant une relation collaborative avec de jeunes artistes (appelés 新人, shinjin) souhaitant gagner de la reconnaissance, du travail (et une rémunération !).

Les conditions et étapes de publication

Outre les nombreux concours et prix dédiés à la découverte de nouveaux talents, un jeune mangaka encore sans grande expérience ni popularité doit frapper à toutes les portes des maisons d’édition, présenter sans relâche son travail, à créer continuellement et rester à l’affût de toute possibilité de sortir de la masse. La concurrence est énorme, chacun veut sa part du gâteau et connaître le même destin que les grands mangaka. D’autant plus que si une maison d’édition accepte de jeter un œil à son projet, ce ne sont que les prémices d’une longue attente avant d’avoir l’assurance d’être publié.

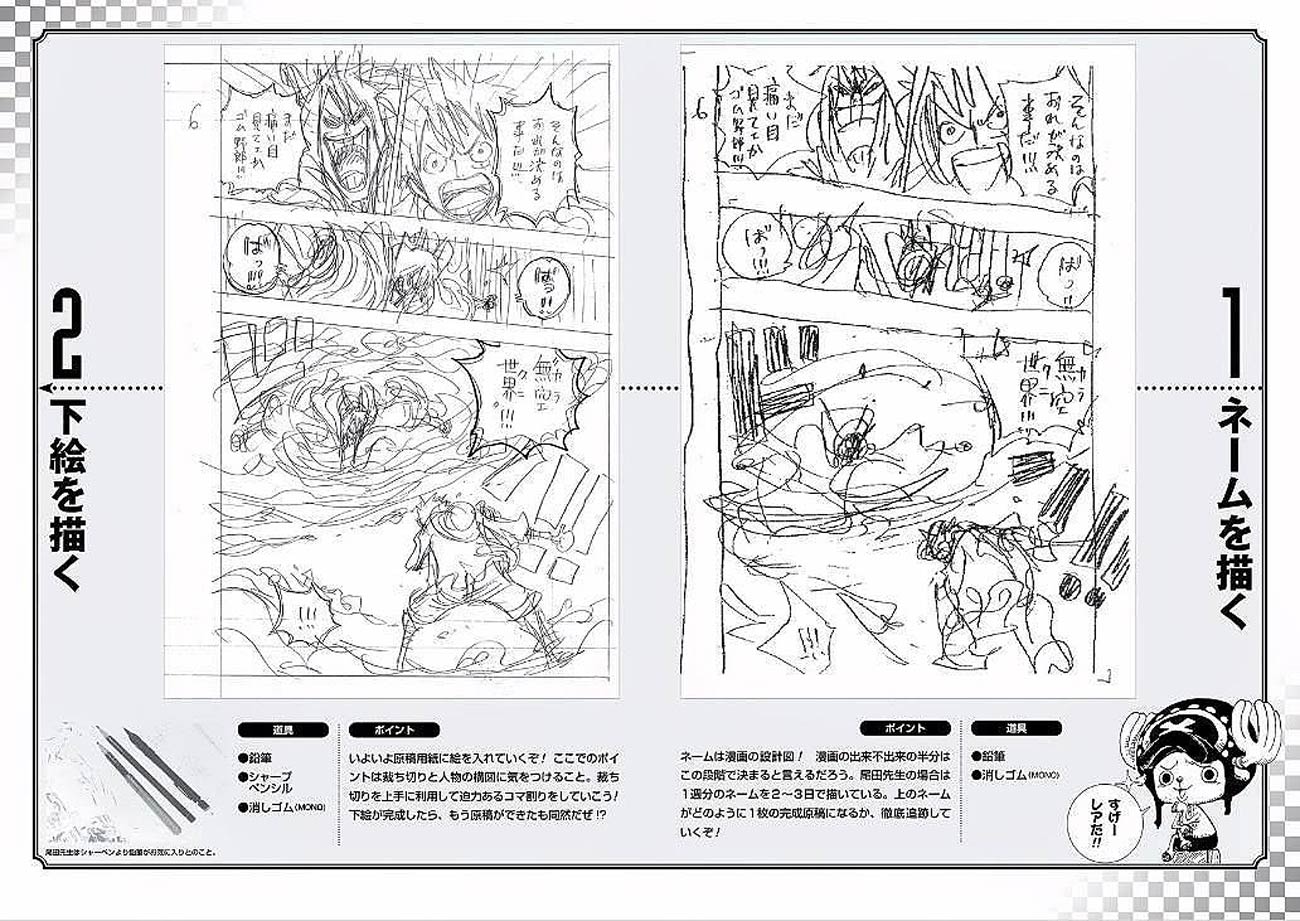

Dans le magazine Shônen Jump, les étapes sont nombreuses avant qu’un seul chapitre ne soit publié et l’attente plus longue encore pour une publication en volume relié. La première étape est la remise du storyboard du mangaka à son responsable éditorial (planche contenant simplement le découpage des cases, les bulles de dialogue et leurs emplacements). Celui-ci se chargera de le faire approuver par le dirigeant de l’équipe éditoriale puis par le rédacteur en chef adjoint puis par le rédacteur en chef. C’est seulement après la validation de tous ces supérieurs que le chapitre peut être candidat à la publication ! C’est aussi à partir de ce moment que le mangaka peut enfin encrer ses planches et recevoir sa paye… Un long travail acharné, donc, avant de songer à recevoir une première rémunération.

Car oui, un mangaka n’est payé que lorsqu’il a rendu ses pages ! Il arrive (plus souvent qu’on ne pourrait l’imaginer) que des artistes passent des heures et des heures sur un storyboard qui ne sera jamais validé, et donc non payé. Par conséquent, les 10 premières planches doivent être dessinées par le mangaka seul, car le peu d’argent qu’il a ne lui permet pas d’engager des assistants. C’est uniquement après 5 longues semaines de publication (et donc de paye) que l’artiste peut envisager de recourir à des assistants en utilisant ses premiers paiements comme investissement. Et 5 semaines, c’est très long pour un travail aussi intense, d’autant plus que pour vraiment sortir de la pauvreté, le mangaka doit attendre que ses chapitres soient publiés sous la forme de volume relié.

Autrement dit, pour avoir un salaire correct, il doit réussir à séduire le public en moins de 5 chapitres. C’est d’ailleurs pour cela que certains mangas, notamment ceux publiés dans le Shônen Jump, ont reçu des reproches : les débuts étaient souvent d’une grande intensité pour ensuite se perdre dans la trame narrative.

En revanche, les jeunes mangaka se retrouvent sur un certain pied d’égalité avec les plus célèbres qui, eux aussi, doivent toujours séduire en moins de 5 chapitres pour pouvoir continuer à être publié. Bien évidemment, un nom célèbre peut transformer un mauvais manga en un manga qui se vend par milliers d’exemplaires mais les lecteurs et fans ne peuvent pas être dupés longtemps… Même si le mangaka est une célébrité, si le manga est mauvais, les lecteurs n’achètent pas !

Une relation complexe entre éditeur et mangaka

Si un jeune mangaka ne trouve pas de maison d’édition pour le faire publier, il peut toujours tenter d’intégrer une équipe d’assistants mangaka. Et ainsi espérer pouvoir donner en main propre des projets à l’éditeur de son patron ; chaque mangaka ayant un éditeur qui lui est attribué par sa maison d’édition. L’éditeur se déplace fréquemment chez le mangaka car même si c’est l’éditeur qui valide ou non le storyboard, c’est un projet qu’ils élaborent ensemble allant du choix du thème en passant par le contenu jusqu’aux personnages.

Dans son livre « Adult Manga », l’auteur Sharon Kinsella (née en 1969) met en avant cette relation si particulière. Le travail de l’artiste est supervisé par l’éditeur dans sa totalité, des premiers jets avec le manuscrit crayon, au storyboard, jusqu’à la distribution du produit fini dans les points de vente. L’éditeur, tout du moins lorsque l’artiste est reconnu et que son temps est précieux, se rend régulièrement au studio de l’artiste (où il reste souvent plusieurs jours) pour l’aider et garder un œil sur son travail tout en étant sûr que la date limite soit respectée.

Le travail d’un éditeur est aussi de faire le lien entre l’artiste, son œuvre et les facteurs extérieurs de production tels que l’imprimerie, les entreprises de typographie ou encore les grandes distributions. Les 4 grosses étapes de production, à savoir la typographie (写植, shashoku), le graphisme et la correction (製版, seihan), l’impression (印刷, insatsu) et enfin la coupe et la reliure (製本, seihon) se font séparément depuis 1947, à la différence de l’avant-guerre où tout était concentré au même endroit. C’est pourquoi aujourd’hui la publication d’un manga entraîne souvent une majorité de sous-contrats. C’est-à-dire, des petites maisons d’éditions qui font appel à d’autres entreprises pour traiter ce qui touche à la mécanique de la création de livres ou magazines. Ces petites auto-entreprises permettent à l’artiste d’avoir un semblant d’indépendance même si l’éditeur reste à l’affût de chaque chose et tout doit passer par lui avant d’être envoyé à la section rédaction de la maison d’édition. Mais la relation mangaka/éditeur ne s’arrête pas là…

L’éditeur doit aussi trouver un studio à l’artiste, embaucher ses assistants et s’assurer de son état de santé. Malheureusement, de nombreux mangaka souffrent de pathologies liées à leur travail acharné, ils n’ont pas le temps de se nourrir correctement, sans oublier ce que leur corps endure à force de dessiner nuit et jour… Finalement, l’éditeur surveille la santé du mangaka pour s’assurer qu’il soit encore capable de fournir les planches à temps. Bien sûr, certains éditeurs prennent le temps d’assurer un soutien psychologique à leur mangaka mais malheureusement la plupart ne prennent pas le temps de faire dans le social. Les conditions d’un contrat entre les maisons d’édition et les artistes sont telles qu’être mangaka exige d’avoir un mental d’acier ainsi qu’une santé à toute épreuve.

Avant les années 90, le contrat entre le mangaka et l’éditeur était particulièrement encadré. Les contrats écrits ne sont apparus qu’à partir de ces années-là. Jusqu’alors les artistes avaient un contrat basé uniquement sur leur parole, sur la confiance en la maison d’édition et sur la pression qu’ils avaient de ne pas pouvoir se permettre d’entacher leur réputation d’auteur en parlant négativement de leur maison d’édition, d’autant plus s’ils étaient nouveaux et qu’ils souhaitaient se faire une place dans le monde du manga. C’était vendre son intégrité en cas de problème pour s’assurer le succès.

Manga Poverty : les dépenses d’un mangaka

En 2012, le mangaka Satô Shuhô publie un manga appelé « Manga Binbô » (« La pauvreté du manga »). Il utilise son art pour montrer la dure réalité du métier, du manque d’argent et souhaite faire part à ses lecteurs des difficultés de son parcours qui sont malheureusement très fréquentes dans ce milieu. Satô Shuhô a commencé sa carrière grâce à sa ténacité face aux concours des magazines de prépublication qu’il a tentés, des années durant, un nombre de fois incalculable. Il a finalement remporté le concours du magazine mensuel « Monthly Afternoon » en 1990. Mais ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard que sa carrière décollera pour de bon avec son œuvre「海猿」« Umizaru, l’ange des mers », créée en 1999, puis progressera notamment avec son œuvre « Say Hello to Black Jack » en 2004.

Lorsque Satô Shûhô était en pleine création d’Umizaru, chaque page qu’il rendait était payée 10 000 yens soit environ 77 euros ! Sachant qu’une série hebdo comprend environ 20 pages semaine on arrive donc à 80 pages par mois soit 800 000 yens (environ 6 000 euros). Vous pourriez vous dire que c’est déjà une somme conséquente pour un artiste mais vous auriez tort ! Pour pouvoir écrire, suivre le rythme hebdomadaire et rester en bonne santé, de nombreuses dépenses sont nécessaires. Satô Shuhô utilise un terme bien connu dans le monde du manga qui est «連載貧乏» (rensaibinbô) autrement dit la « sérialisation du pauvre ». En quoi cela consiste-il ?

Il explique que ce terme existe pour marquer l’indépendance des mangaka avec la popularité de leurs œuvres : si la popularité disparaît alors les dettes remplacent les revenus. Le mangaka est payé grâce au «現況料» (genkyouryou), le paiement par manuscrit. Ce paiement se base uniquement sur le nombre de pages acceptées par l’éditeur et c’est avec ce revenu que le mangaka doit vivre. Tout d’abord, l’éditeur prend 10% sur cette somme, ensuite 470 000 yens (environ 329 euros) sont utilisés pour les assistants employés venant de l’extérieur, auxquels s’ajoute le prix des repas que le mangaka, selon la coutume japonaise, doit payer à ses assistants soit environ 100 000 yens (environ 700 euros).

Ajoutons à cela le coût du matériel et des documents de recherches, estimé à environ 100 000 yens. L’artiste et les assistants doivent avoir un lieu de travail, sachant qu’un loyer pour un appartement ou un studio peut coûter minimum 70 000 yens (environ 490 euros), souvent bien plus à Tokyo. Des charges qui pèsent lourdement sur le budget, impossibles à éviter. Sur les 800 000 yens de départ, il ne reste à l’arrivée plus qu’une petite partie avec laquelle il faut payer les charges de chauffage, d’électricité et les diverses dépenses du quotidien, sans oublier les imprévus ! Les artistes se retrouvent très vite dans le rouge. De plus, leurs demandes d’emprunts sont presque toujours refusées par les banques au motif que ce n’est pas un métier assez stable…

« Manga Binbô » met en exergue la place du mangaka dans la société. Le métier de mangaka est difficilement accepté comme étant un métier à part entière mais plus comme un loisir. Par ailleurs, les amis et la famille de Satô Shûhô l’ont mis de côté à ses débuts, se moquant de ses ambitions de mangaka. Il n’avait le soutien de personne. C’est aussi un aspect du métier qu’il faut prendre en compte, particulièrement au Japon où les personnes tentant de sortir du moule prédéfini de la société uniformisée sont rapidement mises de côté.

Osons cependant une note positive. Les pratiques évoluent, mais trop lentement encore. Grâce au numérique qui prend une place de plus en plus importante dans le milieu, l’art du manga ne risque pas de disparaître. Tous les chiffres sont dans le vert pour cet univers culturel si riche. Mais on ne peut que souhaiter que les conditions de travail s’améliorent pour les artistes dont les œuvres nous font tant vibrer. En attendant, les mangakas restent les esclaves de leur public et de cette passion dévorante que rien ne peut arrêter, pas même la précarité.

Image d’entête : あんじゅ先生

– Solene Perruchot