Hokusai, Hiroshige, Utamaro, Kunisada, Kuniyoshi… Ces grands noms de l’estampe vous seront sans doute familiers tant l’ukiyo-e fascine l’Occident depuis le XIXe siècle. Mais savez-vous comment ces « images du monde flottant » sont créées ? Tout sur ce procédé long et complexe qui a atteint son apogée durant l’époque Edo (1603-1868).

Les estampes japonaises gravées sur bois sont le fruit d’un travail minutieux, divisé en plusieurs étapes. Ce procédé xylographique permet la reproduction rapide et à bas coût d’une image pour une large diffusion.

Il nécessite l’intervention d’une succession d’artisans spécialisés. Dans l’ordre donc : l’artiste (gahaku), le graveur (hori-shi), l’imprimeur (surishi) et l’éditeur (hanmoto). En général, c’est l’éditeur qui coordonne et finance la création d’une estampe.

1. La création du dessin par l’artiste

La création d’une estampe commence avec l’artiste qui réalise un dessin préparatoire (shita-e) au pinceau et à l’encre noire ‘sumi’ sur du papier washi. Des indications sur les couleurs à utiliser sont laissées à l’attention future de l’imprimeur.

Il peut y avoir plusieurs esquisses préliminaires avant que le modèle final ne soit arrêté par le commanditaire, principalement l’éditeur.

Ce dessin est destiné à être transféré sur le bloc de bois. Ce faisant, il est irrémédiablement détruit.

Toutefois, il est arrivé dans de rares cas que le shita-e ait été conservé, lorsque le dessin a été recopié sur un autre washi, plus fin et translucide, pour faciliter son transfert. Ce second dessin définitif est appelé hanshita-e.

2. Le transfert du dessin sur le bois par le graveur

On colle le dessin, coté recto, sur une planche de cerisier, un bois dur et dense idéal pour supporter de nombreuses impressions. Ses lignes noires apparaissent en transparence du fin washi permettant au graveur de sculpter le dessin en suivant chaque ligne.

Sachant que les parties creusées ne seront pas imprimées, il s’agit d’obtenir un bois comprenant tous les contours de l’image en relief. Et en positionnant le dessin face contre le bois, on s’assure d’en retrouver le motif ‘à l’endroit’ au moment de l’impression.

C’est à partir de ce bois de trait ‘Dai-ban’ que vont être crées les bois de couleur ‘Iro-ban’, puisque chaque couleur nécessite sa propre planche.

3. Gravure des bois de couleur

« Il n’est pas acceptable d’avoir ne serait-ce qu’un millimètre de décalage entre l’impression de la couleur et du trait ».

Avec le bois de trait, l’imprimeur réalise plusieurs impressions en noir et blanc pour délimiter les zones de couleur. De la même manière que pour le bois de trait, ces impressions permettent la gravure de nouveaux bois de couleur, aussi nombreux que le sont les couleurs (d’ordinaire entre dix et vingt).

La principale difficulté de cette technique consiste à aligner parfaitement les couleurs et le tracé sur l’estampe finale. Il n’est pas acceptable d’avoir ne serait-ce qu’un millimètre de décalage entre l’impression de la couleur et du trait. Pour assurer la précision du placement du bois lors de l’impression, on a recours à un système de repères, les kento.

4. Impression de l’estampe par l’imprimeur

Enfin vient l’étape de l’impression. Où plutôt les étapes, puisque l’imprimeur aura recours aux multiples bois pour obtenir une estampe complète.

Il commence avec le Dai-ban sur laquelle il applique de l’encre noire pour marquer les contours. L’encre employée est souvent à base de suie et de colle animale pour obtenir un noir intense à l’aspect laqué. Puis, une feuille de washi vierge est pressée sur le bois à l’aide d’un tampon circulaire en chanvre et bambou dénommé baren.

Sur cette feuille imprimée de contours noirs sont ajoutés, dans un ordre précis, les pigments (d’origine végétale ou minérale) grâce aux autres bois ‘Iro-ban’. Ce travail effectué manuellement demande une grande maîtrise de la part de l’imprimeur pour assurer une pression uniforme.

À cette étape, l’imprimeur peut parfaire l’estampe avec des effets de dégradé ‘bokashi’ (en essuyant partiellement l’encre ou en mouillant le bois), de relief ‘kara-zuri’ (gaufrage à sec), de l’impression à fond micacé ‘kira-zuri’, des poudres métalliques d’or, d’argent, de cuivre…

Toutes ces manipulations manuelles expliquent pourquoi on peut trouver de légères différences entre deux exemplaires d’une même estampe. Sans compter que des modifications sont souvent apportées dans les motifs d’arrière-plan.

Mais chaque estampe ainsi imprimée constitue une œuvre originale, la notion d’impression n’étant pas dans ce domaine synonyme de reproduction au sens de ‘faux’.

5. Distribution par l’éditeur

« Si une estampe était particulièrement appréciée, un nouveau tirage pouvait être effectué ».

Après séchage et vérification (impression homogène, absence de tâches, bavures, décalages), les estampes sont prêtes à être mises en vente par l’éditeur. Son cachet ‘hanmoto’ y est d’ailleurs apposé tout comme la signature de l’artiste.

Les estampes ukiyo-e se vendaient via des boutiques spécialisées ou par colportage directement dans les rues d’Edo, de Kyoto et d’Osaka. Si une estampe était particulièrement appréciée, un nouveau tirage pouvait être effectué.

À savoir que les bois d’impression finissaient par s’user, donnant des contours plus épais et un alignement des couleurs moins précis. On pouvait alors graver de nouveaux bois, mais la première édition étant rarement signalée, elle est très difficile à identifier.

L’éditeur pouvait aussi décider de réserver un certain nombre d’exemplaires d’une estampe à une clientèle aisée, pour un prix plus élevé. Ces épreuves étaient alors plus soigneusement tirées, en premier (pour bénéficier de la précision des bois neufs), sur un papier de meilleure qualité que celles à destination du grand public.

Qualité de l’impression manuelle, estampe issue de bois usés aux finitions moins nettes, tirage de luxe, première édition d’époque ou plus tardive… De toutes ces variations découlent les fréquentes différences de prix que l’on retrouve de nos jours entre deux estampes ‘identiques’.

A l’époque Edo, les ukiyo-e étaient particulièrement appréciées de la bourgeoisie urbaine émergente, en opposition à la peinture plébiscitée par l’aristocratie. La caste dirigeante, tout comme elle dédaignait les divertissements populaires (préférant le Nô au Kabuki), méprise cet art populaire aux thèmes qu’elle juge vulgaires : scènes du quotidien, paysages, portraits de bijiin (belles femmes), de courtisanes, de lutteurs de sumo ou d’acteurs de Kabuki…

Les estampes n’avaient aussi que peu de valeur aux yeux de leurs acheteurs qui ne les conservaient généralement pas. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’un bien consommable, à l’image de nos publicités ou magazines modernes, jetés après usage. C’est grâce au vif intérêt que les Occidentaux leur portèrent à l’ère Meiji que nombre d’estampes purent être conservées au sein de collections privées et ainsi nous parvenir.

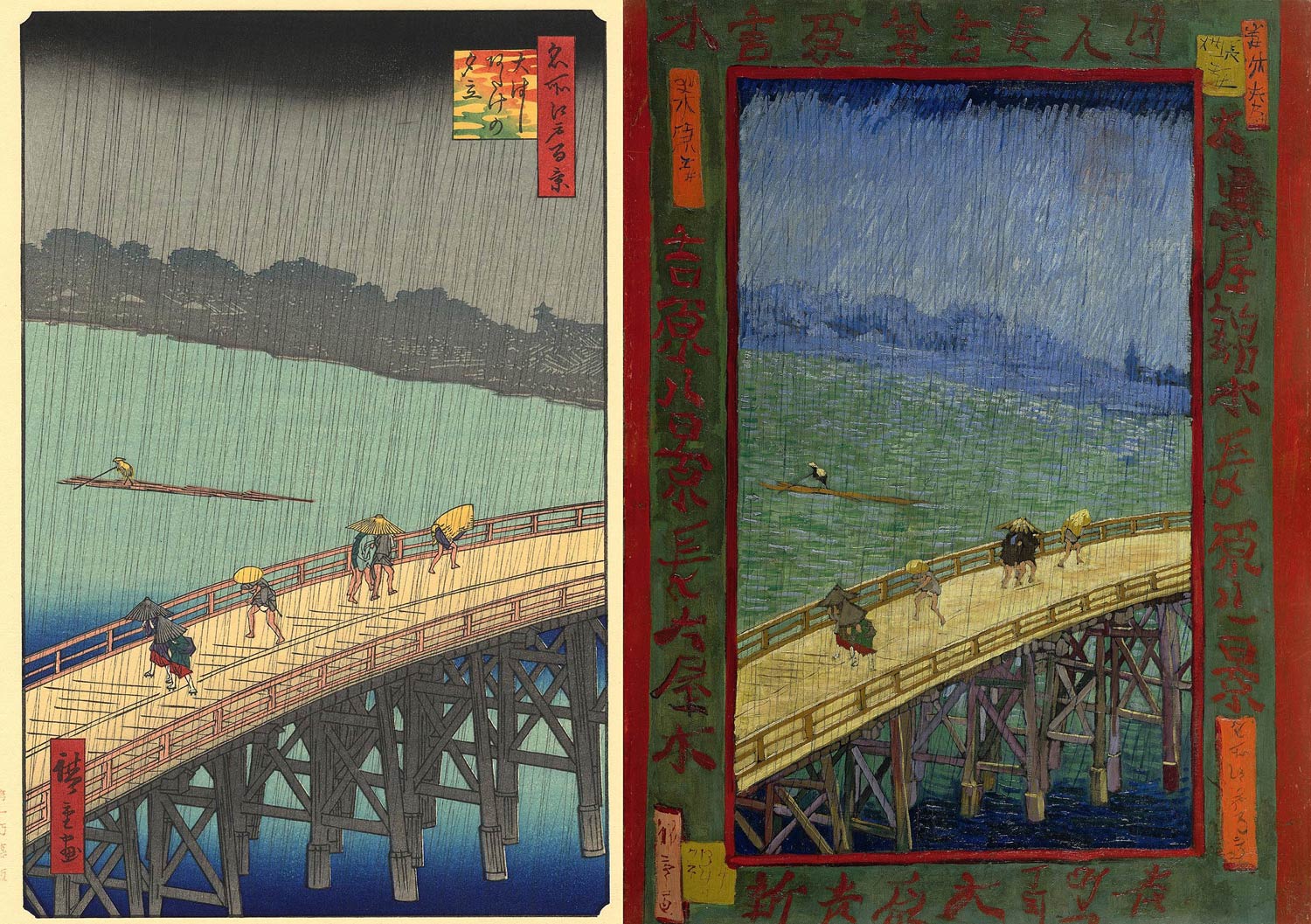

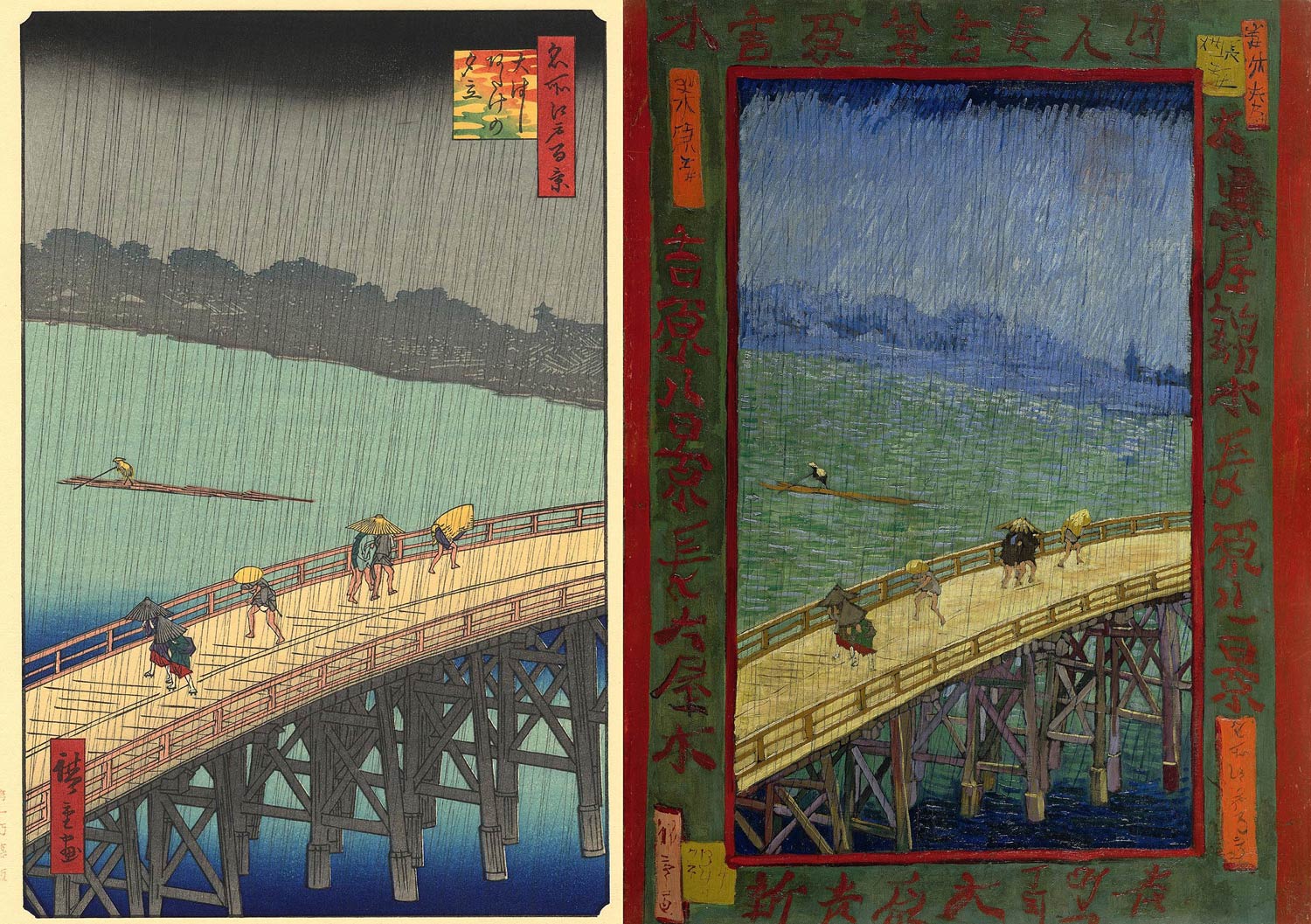

« les ukiyo-e ne manquèrent pas d’inspirer les peintres européens de l’époque comme Van Gogh, Cassatt, Klimt, Degas, Manet… »

Et dès l’engouement occidental à leur égard, les ukiyo-e ne manquèrent pas d’inspirer les peintres européens de l’époque comme Van Gogh, Cassatt, Klimt, Degas, Manet… Pour demeurer toujours fascinantes à nos yeux du XXIe siècle.

S. Barret

Image d’en-tête : capture youtube