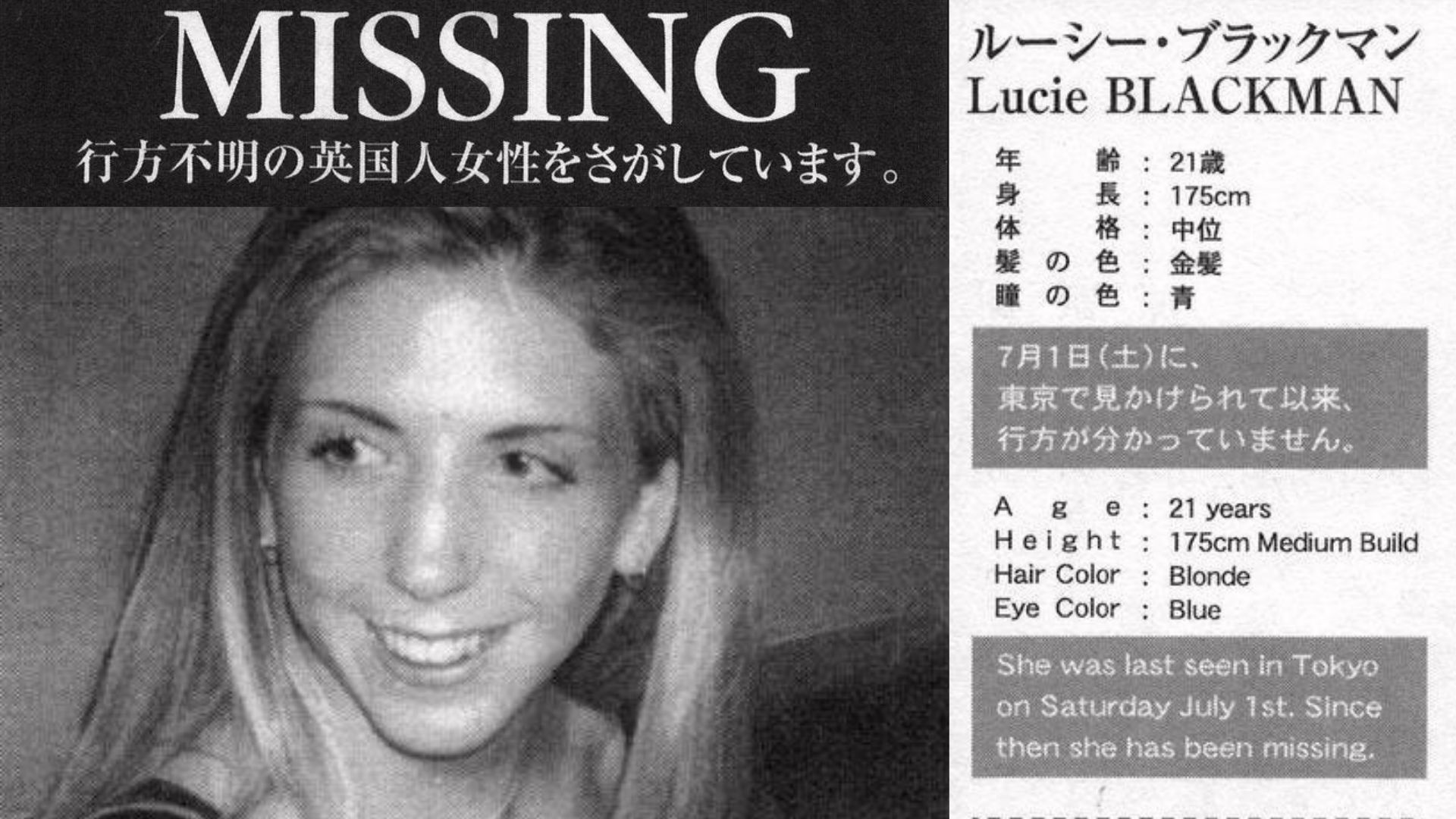

Le 1er juillet de l’an 2000, à Tokyo, Lucie Blackman, une jeune citoyenne anglaise venue passer une année au Japon, disparaît sans laisser de trace. L’affaire prend des proportions internationales, et devient emblématique des difficultés de coopération entre les autorités nippones et étrangères. Retour sur un mystère.

Cette année, Netflix a diffusé un documentaire sur cette affaire criminelle révélant les dangers du monde de la nuit, et plus particulièrement des hôtesses, dans un pays pourtant réputé comme l’un des plus sûrs au monde. L’occasion pour nous de vous conter cette terrible affaire criminelle, minutieusement retranscrite par Hyoe Yamamoto dans « Disparue à Tokyo : L’affaire Lucie Blackman ».

Il est vrai que les disparitions d’étrangers sont relativement rares au Japon. Pourtant, elles se produisent. Récemment, les médias ont notamment relayé le triste anniversaire de la disparition de la citoyenne française Tiphaine Véron, évaporée depuis 5 ans sans laisser de trace dans la préfecture de Nikko. Il y a quelques années, deux jeunes femmes caucasiennes ont échappé à une tentative d’enlèvement dans la même région. La réponse des autorités japonaises, avec presque 20 ans d’écart entre les deux affaires, reste la même. Mais pourquoi est-il si difficile pour elles d’ouvrir une enquête criminelle, se focalisant sur les pistes accidentelles ?

Qui était Lucie Blackman ?

Au moment de sa disparition, la jeune Lucie Blackman avait quant à elle 21 ans. C’était une jeune femme au sourire radieux, avec l’avenir devant elle. Après avoir tenté une carrière comme hôtesse de l’air pour la British Airways, Lucie avait décidé de poser ses valises au Japon et de gagner rapidement de l’argent pour rembourser quelques dettes. Et quel meilleur endroit que Roppongi pour se faire de l’argent rapidement ?

C’est ainsi que Lucie s’est retrouvée à travailler dans un bar à hôtesses aux côtés d’autres expatriées comme elle. Bien que cette activité soit en théorie interdite aux citoyens étrangers en visa Vacances-Travail, il n’est pourtant pas rare d’en rencontrer dans ce type de lieux. Cela en dit long sur l’éventuelle complaisance ou le laxisme des autorités envers certains types d’établissements, souvent tenus par des personnes peu recommandables.

Le 1er juillet, Lucie envoya un ultime message à son amie et colocataire, Louise Phillips, pour lui dire qu’elle partait pour un rendez-vous avec un homme. Ce message fut la dernière communication connue de Lucie. Le 3 juillet, son amie, inquiète, décida de signaler la disparition aux autorités, mais aussi à l’ambassade d’Angleterre. Il fallut agir vite, d’autant plus que de mystérieux appels et messages sont apparus dans les jours suivants, à mesure que l’affaire prenait une dimension médiatique.

« il était très courant à l’époque que des étrangers « disparaissent » des radars afin de rester illégalement sur le territoire et continuer à occuper des emplois officieux ».

Par exemple, cet appel émanant d’un homme qui tenta de brouiller les pistes en contactant Louise Philips, pour lui dire que Lucie était entrée dans une secte. Il y eut aussi cette série de lettres étranges se faisant passer pour la disparue, l’une d’entre elles contenant même une somme d’argent assez conséquente.

De plus, il était très courant à l’époque que des étrangers « disparaissent » des radars afin de rester illégalement sur le territoire et continuer à occuper des emplois officieux. La police japonaise a reconnu avoir eu du mal à se positionner quant à la direction à donner à l’enquête : enlèvement avec séquestration, disparition volontaire, accident, meurtre ? C’est dans ce contexte mystérieux et anxiogène que les autorités britanniques, ainsi que le charismatique père de Lucie, sont entrés en scène pour faire toute la lumière sur cette affaire de disparition. Ils ont forcé, par la même occasion, la police japonaise à coopérer et à reconsidérer ses méthodes d’enquête.

Une affaire internationale

L’affaire a connu un emballement médiatique sans précédent pour une disparition. En partie grâce à la détermination du père de Lucie, Tim Blackman.

Cet homme charismatique, incarnant le cliché physique de l’occidental blond aux yeux bleus, a réalisé un coup de force médiatique en captant l’attention des médias. Son objectif était clair : retrouver sa fille coûte que coûte en occupant l’espace médiatique nippon. C’est alors que l’affaire pris une tournure internationale dont la presse mondiale est devenue le relais.

Un jour, un citoyen britannique vivant sur place expliqua à Tim Blackman que les affaires concernant les étrangers au Japon n’étaient généralement pas traitées de la même manière que pour les locaux. Ni une ni deux, Tim Blackman organisa une conférence de presse dans le but d’attirer encore plus l’attention. Et par la même occasion, de mettre la police dans une impasse : coopérer ou subir une honte internationale. Le coup de génie de M. Blackman fut de réussir à garder l’attention des médias afin qu’ils ne se détournent pas au profit de nouvelles affaires.

L’entreprise fut un succès. La police de Tokyo mobilisa 100 officiers sur l’affaire, un chiffre exceptionnel, sachant que généralement, il n’y a jamais plus de quatre policiers travaillant sur une disparition. La famille reçut même l’appui de Tony Blair, Premier ministre britannique de l’époque, qui utilisa sa position pour rencontrer le Premier ministre japonais. La pression sur la police s’est faite de plus en plus forte. Et au terme d’efforts surhumains et de multiples nuits sans sommeil, les enquêteurs réussirent à trouver un suspect.

Le suspect

Tout commença par un rapport suite à la plainte d’une jeune femme. Celle-ci raconta avoir accepté un rendez-vous avec un homme japonais, qui l’emmena en voiture en bord de mer. La jeune femme se serait réveillée plusieurs heures après sans aucun souvenir, et avec la sensation d’avoir été droguée.

Il fallait agir vite. Le plan paraissait simple sur le papier : interroger le maximum d’hôtesses occidentales dans le quartier de Roppongi afin de tenter de trouver des témoignages similaires pour ainsi pouvoir valider cette piste et rencontrer un suspect. Mais les autorités eurent du mal dans cette tâche. En effet, il est illégal sous certains visas d’exercer les métiers de la nuit, et les jeunes femmes se montraient alors réticentes à coopérer. Le risque étant la perte du précieux visa.

Heureusement, plusieurs jeunes femmes se présentèrent spontanément afin d’aider l’enquête, avec des histoires très similaires. Le suspect avait un modus operandi : aborder les jeunes femmes, leur proposer une virée dans un véhicule de luxe en direction de ses appartements en bord de mer. Le lendemain, les victimes se réveillaient avec la sensation d’avoir été droguées et violées. Il n’y avait plus aucun doute, il s’agissait d’un prédateur sexuel multi-récidiviste en liberté depuis plusieurs années.

Près de trois mois après la disparition de Lucie Blackman, les enquêteurs identifièrent finalement le suspect, et le prirent en photo afin de le présenter aux potentielles victimes. Toutes furent formelles et reconnurent le même homme : Joji Obara. Il fallait faire vite, même si rien ne permettait de lier Obara à l’affaire Blackman. Les enquêteurs disposaient de suffisamment de preuves pour organiser une arrestation basée sur d’autres confessions de victimes.

Qui était Joji Obara ?

Obara était l’héritier d’une famille riche, un propriétaire immobilier connu pour sa discrétion. Né en 1952 à Osaka et d’origine coréenne, il a été naturalisé japonais après ses études universitaires.

Lors de la perquisition, les enquêteurs trouvèrent de la drogue ainsi que des caisses entières de vidéos et de photographies en très grande quantité. Quatre cents VHS dépeignant les viols de Obara ont été analysées. C’était bien plus que suffisant pour résoudre un nombre impressionnant d’affaires de viol.

Les contenus étaient si violents que plusieurs policiers en charge de l’enquête souffrirent psychologiquement. Mais le plus dur fut probablement le passage obligatoire consistant à retrouver les victimes pour leur montrer le contenu des VHS. Victimes qui, pour la plupart, ne savaient même pas avoir été violées. Si aucune de ces VHS ne montrait Lucie Blackman, la police est restée déterminée à faire la lumière sur l’enquête afin de retrouver la jeune disparue au plus vite.

Une fois ses victimes droguées, Obara imbibait un chiffon d’éther qu’il déposait sur le visage de ses victimes afin qu’elles restent dans un état comateux, le temps de commettre son crime.

Le lien fut rapidement établi avec le cas d’une jeune femme australienne, Carita Ridgway, disparue en 1992, et morte à l’hôpital d’une hépatite fulgurante. La cause du décès avait été imputée à l’époque à une intoxication alimentaire. Mais grâce à la vidéo, une analyse fut refaite sur des matériaux organiques conservés, mettant en évidence la présence de chloroforme dans son foie. Il y en avait plus qu’il n’en fallait pour condamner Obara, mais toujours aucune trace de Lucie.

Étape par étape, le coup de génie de la police de Tokyo

La police réalisa alors un coup de génie. Obara avait l’habitude de garder ses tickets de caisse. Grâce à cela, les enquêteurs réussirent à établir une carte de ses déplacements grâces aux heures mentionnées, et purent établir une trame temporelle. Scie électrique, du ciment, des gants… les enquêteurs ont immédiatement été amenés à penser au pire.

Les jours suivant les faits, Obara s’était en effet déplacé dans un autre de ses appartements situé en bord de mer, permettant d’établir un périmètre de recherche. Faute de preuves factuelles ou de confession, il fallait en effet retrouver le corps.

Après plusieurs jours de recherches infructueuses, et alors que l’espoir semblait s’évanouir, 223 jours après sa disparition, les enquêteurs découvrirent finalement un corps, enterré au fond d’une grotte le long des falaises de la côte. Après analyse, la confirmation est arrivée : il s’agissait bien du corps de Lucie, morte le 1er juillet 2001 à l’âge de 21 ans. Victime d’un violeur en série qui n’a jamais avoué ce meurtre.

Joji Obara fut poursuivi pour enlèvement avec séquestration, viols multiples, assassinats, recel de cadavre, ainsi que du viol qui provoqua le décès de Carita Ridgway en 1992. Malgré l’abondance de matériel trouvé dans les propriétés d’Obara, seuls 8 cas sur 400 comportaient suffisamment de preuves pour lui imputer les crimes.

Il fut condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie de travaux forcés et reconnu coupable de huit chefs d’accusation de viol et du meurtre de Carita Ridgway. Mais il ne put être reconnu coupable du meurtre de Lucie. La famille Blackman fit appel, et obtint finalement obtenu justice en 2008 : Obara fut reconnu coupable du démembrement du corps et de s’être débarrassé du cadavre de Lucie. Sa peine à perpétuité est alors devenue incompressible. Obara est depuis incarcéré et définitivement hors d’état de nuire.

Que nous dit cette affaire en filigrane ?

La disparition de Lucie Blackman, ainsi que d’autres cas de femmes étrangères disparues au Japon, soulève des questions sur la manière dont ces affaires sont traitées et sur la place culturelle des femmes dans la société japonaise.

Nous nous faisons souvent le relais d’une vision plus nuancée du Japon, parfois à contre-courant de l’image colportée par de riches influenceurs vous vantant les mérites d’un pays si fabuleux dans lequel il ne se passe (quasi) jamais rien de tragique. Nous ne voulons pas noircir le tableau concernant ce pays qui fait partie des destinations les plus sûres du monde. Mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal : le risque zéro n’existe pas. Et encore moins, nous le déplorons, pour les femmes souvent victimes de la perversité de prédateurs sexuels comme Joji Obara.

Bien que le cas soit extrême, il est important de rappeler que les victimes de viol au Japon ne se manifestent que très rarement aux autorités : par honte, et car les mentalités ont encore tendance à déplacer la faute sur la victime ((re)lire notre article sur l’affaire Shiori Ito). Les cas sont hélas légion, et il y a fort à parier que si demain toutes les victimes de tels crimes venaient à se manifester et à être prises au sérieux, alors le pays perdrait probablement quelques places dans le classement des destinations les plus sûres (même s’il resterait très bien classé, soyons sans crainte !)

Se pose alors la question de l’institution policière japonaise, semblant elle aussi parfois coincée dans des schémas ne permettant pas d’élargir le champ des possibilités sans y être contraint, comme par exemple dans le cas de l’affaire Blackman, par Tony Blair en personne. Une question reste sans réponse : pourquoi donc les affaires concernant les étrangers ne sont-elles pas traitées de la même manière que celles concernant des citoyens du pays ?

Il est important de rester vigilant et de sensibiliser aux problèmes de sécurité, en particulier dans le monde de la nuit. Les autorités japonaises doivent également réfléchir à la manière dont elles traitent ces affaires et à la protection des femmes étrangères qui travaillent au Japon. La mémoire de Lucy Blackman perdure en tant que rappel de ces défis, et en tant qu’appel à la vigilance pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas.

– Gilles CHEMIN