Comment une mère peut-elle en arriver à tuer son enfant ? C’est la question centrale de « La maison de la rue en pente (坂の途中の家) » diffusée sur Arte. Récit d’un drame percutant et introspectif.

Basée sur le roman de Mitsuyo Kakuta, elle raconte l’histoire de Risako Yamazaki (Kō Shibasaki), mère de famille sans histoire, dont le quotidien se retrouve bouleversé le jour où elle est convoquée comme jurée populaire à un procès pour infanticide. Disponible sur Arte & Arte Series, cette mini-série en 6 épisodes aborde avec finesse un sujet complexe et douloureux.

Risako Yamazaki vit avec son mari, Yoichiro Yamazaki (Seiichi Tanabe) et leur petite fille de 3 ans, Ayaka. En « bonne ménagère », Risako s’agite dans leur petit appartement toujours bien tenu et ordonné, préparant de bons petits plats pour son mari qui rentre du travail. Quand Yoichiro passe le pas de la porte, le repas est prêt et une bière l’attend toujours au frais.

Mais ce quotidien bien rangé (et digne des années 1930) s’apprête à être bouleversé par une lettre que Risako ouvre fébrilement. C’est une convocation à être jurée populaire suppléante au tribunal dans une affaire qui a fait grand bruit dans la presse : Mizuho Ando, 35 ans, est coupable d’avoir commis l’impardonnable, elle a tué sa petite fille de 8 mois en la noyant dans la baignoire.

En tant que suppléante, Risako ne votera pas la culpabilité de l’accusée, mais elle pourra assister aux séances et prendre part aux débats. Alors, elle se rend au tribunal chaque jour et se prend rapidement au jeu, écoutant les témoins qui défilent à la barre : mari, belle-mère, ex-conjointe du mari. Lorsqu’elle échange avec les autres jurés, elle comprend vite qu’une chape de plomb implacable se referme peu à peu sur Mizuho, décrite par ses proches comme une femme au foyer narcissique, capricieuse et instable, une mauvaise mère depuis le départ, coupable de n’avoir jamais su assez bien faire pour sa fille.

Les journées au tribunal se succèdent et Risako rentre toujours plus tard, fatiguée par les auditions. Elle ne prépare plus les repas et leur fille Ayaka, gardée par la belle famille, prend de mauvaises habitudes. Alors qu’elle espère un peu de réconfort à son retour, Risako ne trouve que des reproches de la part de son mari car elle délaisse la maison, n’a pas préparé le diner, n’a pas rangé ou nettoyé.

Finalement, est-elle assez forte pour mener de front sa vie de femme au foyer et de jurée ? En a-t-elle seulement les « capacités », la questionne froidement Yoichiro. Scène surréaliste lorsque, éreintée, elle s’accorde une bière, rituel quotidien de son mari qui lui reprochera pourtant de devenir alcoolique.

Sa belle-mère, sous couvert de bienveillance, s’immisce sournoisement dans le couple, exerçant un contrôle grandissant sur le foyer. Gardant sa petite fille Ayaka, elle fait sans cesse culpabiliser Risako de ne pas être à la hauteur et n’hésite pas à lui donner des fiches recette pour l’inciter à préparer de bons petits plats à ce mari qui est visiblement incapable de se les préparer lui-même.

D’abord convaincue de la pleine culpabilité de cette mère infanticide, Risako revoit peu à peu son jugement, le quotidien de cette femme faisant de plus en plus écho à son propre vécu : la lourde charge mentale avec un enfant à charge, la dépression post-partum qui s’invite à la fête, le diktat de l’allaitement à tout prix, les ambitions professionnelles écrasées par le rôle de mère au foyer et les reproches permanents de l’entourage.

« « La maison de la rue en pente » aurait pu être un thriller ou un film d’horreur tant le sujet abordé est lourd et douloureux »

Risako va alors plonger dans une profonde détresse, noyée dans les injonctions de tout son entourage, mari, belle-mère, mère et amis, tous prêts à lui expliquer comment être une bonne mère, une bonne fille, une bonne épouse. Incomprise et dévalorisée en permanence, elle perd peu à peu pied et finit par s’identifier à Mizuho Ando pour qui elle éprouve de plus en plus de compassion.

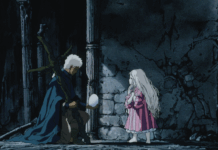

« La maison de la rue en pente » aurait pu être un thriller ou un film d’horreur tant le sujet abordé est lourd et douloureux, tant les injonctions sociétales auprès des femmes sont terrifiantes, insidieuses et culpabilisantes. Pourtant, dès les premiers instants, par sa photographie, son étalonnage et sa musique, on comprend rapidement que cette mini-série a d’autres ambitions, bien plus délicates et intimes, que celles du sensationnalisme.

A travers le jugement de Mizuho Ando, coupable et victime, c’est toute la société qui est jugée. Cette société où les femmes sont parfois infantilisées, devant se justifier sans cesse de leurs décisions, jusqu’à leur manière de s’habiller. L’injonction à la perfection est omniprésente, rappelant aux mères qu’elles doivent savoir garder leur calme en toutes circonstances, même si l’envie de tout abandonner (mari et belle-mère compris) se fait de plus en plus pressante.

Le parcours de Risako est d’autant plus intéressant que durant les 6 épisodes, le réalisateur Yukihiro Morigaki, sur un scénario de Eriko Shinozaki, fait entrer une cohorte de personnages féminins qui viennent complexifier la réflexion autour de cet infanticide. On retrouve ainsi, entre autres protagonistes, une magistrate ambitieuse dont le mari souhaiterait qu’elle le soit moins et dont l’envie de carrière met en danger leur couple, ainsi qu’une jurée stérile prête à défier la loi pour s’imprégner du rôle de mère dont elle rêve et qu’elle ne peut atteindre.

Mais cette cohorte est aussi terriblement frustrante car il y a peu d’entraides entre les femmes qui, au mieux, s’ignorent, au pire se toisent et se jugent, participant à cette culpabilisation ambiante. Rares sont les moments dans la série où l’on entre-aperçoit des moments de solidarité et de sororité entre les femmes qui se retrouvent bien souvent jetées dos à dos par une société patriarcale où les rôles de chacune sont définis par l’omerta sociale.

Une des témoins de la perte de repères de Risako dit : « le Japon n’est pas tendre avec celles qui ont des enfants. » C’est vrai, mais le Japon n’est pas une exception au monde du patriarcat et n’en détient pas le monopole. La charge mentale est encore bien trop souvent niée pour les femmes qui se démènent à mener plusieurs vies de front et ce, partout dans le monde.

En 2006, le quotidien français Libération titrait un article « Au Japon, la détresse des mères infanticides. » Aujourd’hui, il est toujours difficile de retrouver des chiffres précis de ces drames du quotidien. En France, comme au Japon, ces tragédies continuent d’exister et d’attiser les questions.

L’infanticide est d’ailleurs au cœur de « L’Affaire Midori » de Karyn Nishimura, roman qui raconte l’histoire d’une mère rescapée de Fukushima ayant tué ses enfants. Le réalisateur Kore Eda, d’une autre manière, abordait les difficultés du rôle de mère dans « Nobody Knows (誰も知らない, 2004) » , narrant l’histoire vraie d’une femme abandonnant ses quatre enfants pour partir refaire sa vie avec un homme dans une autre ville.

Ce qu’il faut retenir de « La maison de la rue en pente », c’est la réflexion que cette série apporte sur la condition des femmes. Mères, grands-mères, épouses et filles à la fois, emprisonnées dans des carcans sociétaux qui les réduisent bien trop souvent à des rôles qu’on pourrait croire d’un autre âge mais qui sont encore bien ancrés dans les mentalités, même les plus maternelles.

Au tribunal, lors de l’épisode 3, on entend d’ailleurs « Le problème des femmes qui luttent avec la maternité, c’est la notion de normalité. La normalité imposée par la société et surtout, la normalité imposée par leurs mères. » Si une des scènes finales est libératrice pour Risako, elle l’est aussi pour les femmes qui regarderont cette série.

– Maude