Alors étudiant, l’anthropologue Grégory Beaussart, auteur de « L’Affaire Hibagon » s’était penché sur l’emballement suscité par des créatures étranges comme l’Hibagon (ヒバゴン) et le Tsuchinoko (槌の子). Nous avons eu l’occasion d’échanger avec lui autour de son ouvrage, pour creuser un peu plus le sujet des cryptides au Japon, ces créatures dont l’existence dit aussi quelque chose de nous.

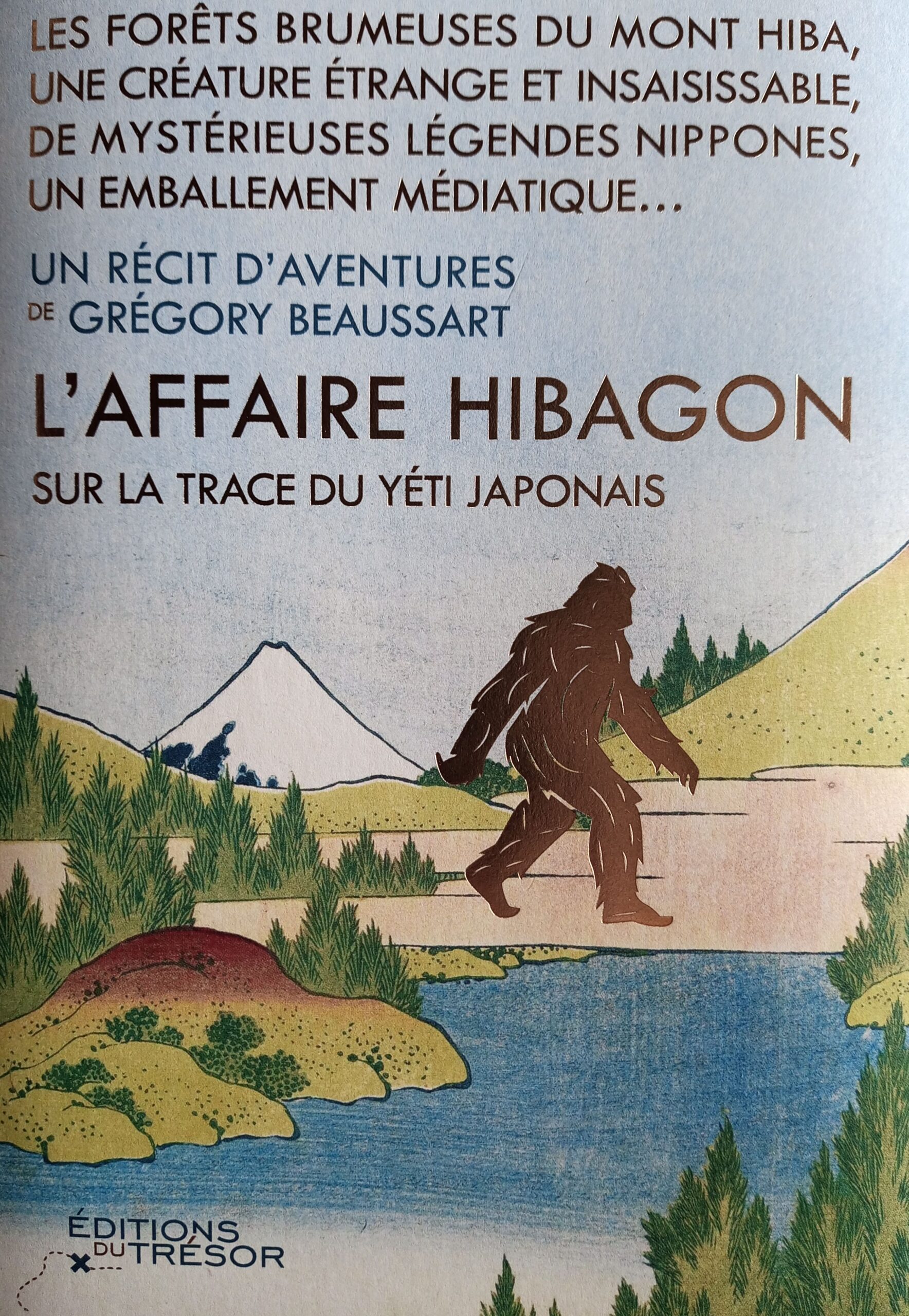

L’Affaire Hibagon de Gregory Beaussart vient d’être publié et, à cette occasion, nous vous avons dressé le portrait de cet abominable yéti japonais. Suite de notre immersion dans ces récits et légendes nippones insondables grâce à un entretien inédit avec le spécialiste français du registre.

Au commencement, étaient les esprits : introduction

Le Japon est la terre des yôkais, cela n’est plus à démontrer et nous avons consacrés maints articles dédiés à ces créatures typiques du folklore japonais comme « Kasane », « Umibôzu, l’effrayant yôkai marin qui détruit les navires », les « Tsukumogami, ces objets du quotidien qui deviennent des yôkai », le « Tengu », le « Tanuki » et bien d’autres.

Si le Japon bénéficie d’une culture unique, d’autres créatures étranges sont aussi apparues dans d’autres civilisations : le Kraken, Bigfoot, le Monstre du Loch Ness pour les plus connues.

Certains les nomment d’ailleurs plutôt « cryptides », un dérivé du grec ancien kruptós signifiant « caché » complété du suffixe -ide qui permet d’incarner cet état. Il a été inventé en 1983 par les passionnés du genre, les cryptozoologues, qui souhaitaient alors se détacher des notions trop sensationnalistes de « monstre » ou « créatures fantastiques » selon eux, propices à discréditer leurs recherches.

Ces cryptides trouvent donc également leur pendant au Japon, le bestiaire fantastique des yôkais se doublant de celui des UMA (« Unidentified Mysterious Animal »).

La plus ancienne créature dont on retrouve la trace historique fut le Nozuchi, vu pour la première fois au VIIe siècle en milieu forestier puis un peu partout dans le pays. Parmi les plus populaires, on citera le Tsuchinoko 槌の子 ressemblant à un serpent dans une taille d’une trentaine de centimètres à un mètre de long. Il possède une tête triangulaire de vipère capable de morsures venimeuses et un ventre proéminent.

Des récits rapportent qu’elle serait capable d’effectuer des bonds d’un mètre dans les airs, d’autres lui prêtent la capacité de parler avec une tendance au mensonge et un penchant pour l’alcool. On reconnait un récit similaire à ceux entourant les monstres occidentaux, mais avec des particularités nippones tel que son goût pour la boisson.

Cette créature suscite toujours de l’intérêt comme en témoigne la présence du sanctuaire Tsuchinoko jinja dans la campagne de Higashi-Shirakawa qui conserve une relique (des restes supposés de tsuchinoko, à l’image des reliques de Saints) et la tenue annuelle du festival en son honneur depuis 1989 à Higashishirakawa (préfecture de Gifu), localité où il serait apparu une vingtaine de fois au XXe siècle. Une récompense, enrichie de 10 000 yens chaque année, est même offerte pour sa capture : elle atteint désormais 1,3 million de yens. L’événement a gagné une telle popularité (4 000 visiteurs en 2019 pour une population locale de 2 240 personnes) que les autorités ont dû limiter le nombre de participants qui doivent s’inscrire en avance depuis 2023. Cette dimension festive constitue une caractéristique du rapport que les Japonais entretiennent avec les créatures fantastiques.

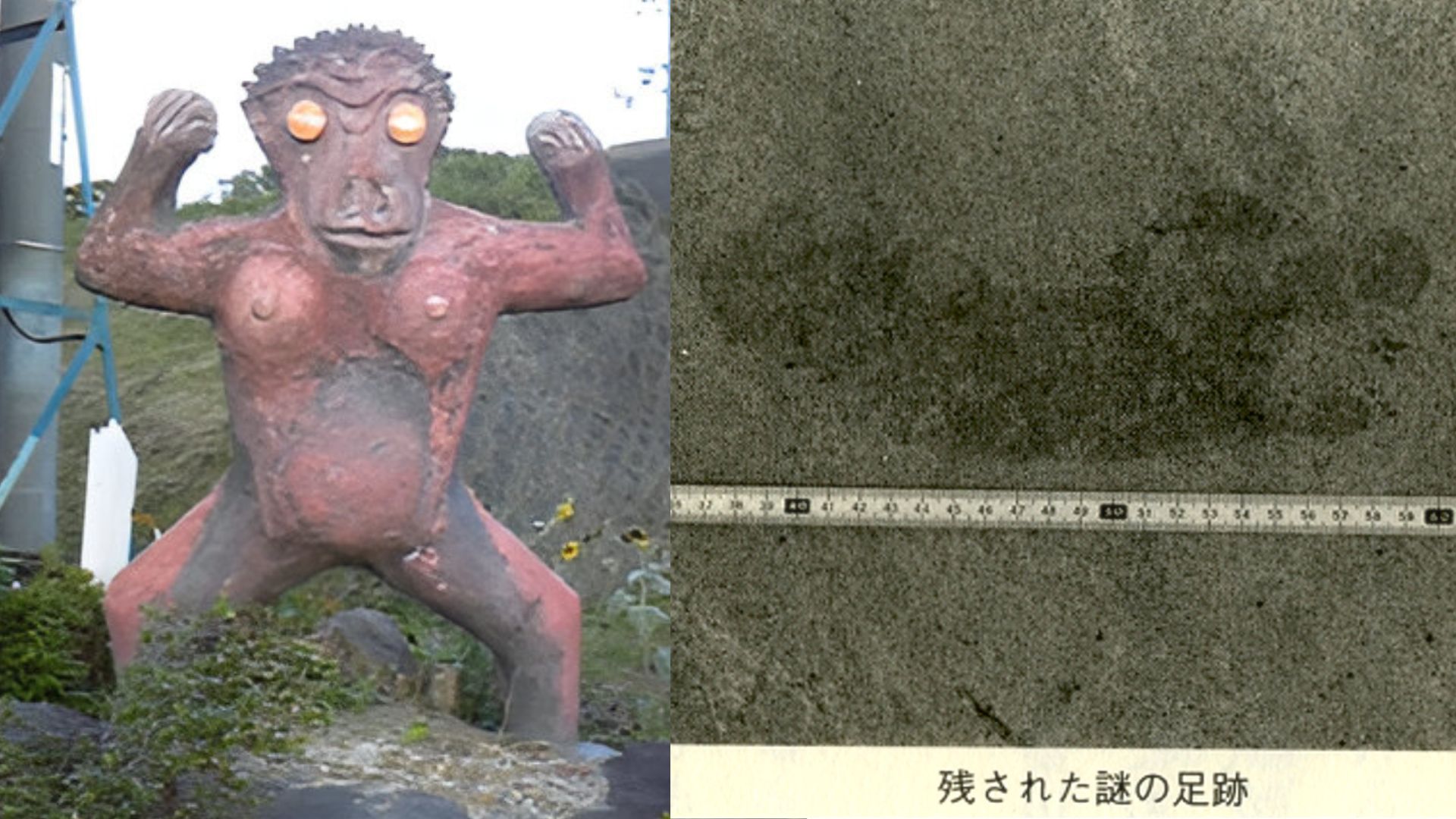

Récemment, un autre UMA a été replacé sous la lumière des projecteurs médiatiques. Il s’agit de l’Hibagon, une créature simiesque aperçue dans les années 70 aux alentours de la ville de Saijô dans la préfecture d’Hiroshima.

Son apparition avait alors provoqué un important engouement médiatique national dont il demeure des traces de nos jours, exploitées principalement à des fins touristiques. Un Français, Grégory Beaussart, a étudié ce phénomène d’un point de vue anthropologique et en a tiré un ouvrage : L’Affaire Hibagon, sur la trace du yéti japonais que nous vous avions présenté dans un récent article. Entretien complémentaire :

Mr Japanization : Bonjour Grégory Beaussart. Tout d’abord, quel parcours a bien pu vous mener jusqu’à l’Hibagon ?

Grégory Beaussart : J’ai suivi une formation en études japonaises (langue et civilisation) à l’université de Lille puis à Bordeaux. En 2008, durant ma deuxième année de master, je suis parti au Japon pendant un an en échange universitaire, ce qui m’a permis de consolider mes connaissances dans la langue et de commencer à me former à l’ethnographie.

A mon retour en France, j’ai complété ce master d’études japonaises en me tournant vers l’anthropologie. Ayant déjà fait de l’ethnographie, c’était la suite logique. J’ai trouvé un cursus en anthropologie du Japon à l’université de Toulouse où je me suis inscrit pour un nouveau master puis en doctorat que j’ai finalisé en 2017 avec l’objectif de devenir maître de conférences ou chargé de recherches au CNRS en anthropologie et/ou en langue & civilisation japonaise.

La recherche de contrat postdoctoral a été compliquée par le Covid qui m’empêchait d’accéder aux locaux des universités, de travailler en équipe… Finalement, j’ai été recruté par l’université de Lille comme attaché temporaire d’enseignement et de recherche. J’ai enseigné la langue et la civilisation japonaise pendant deux ans tout en menant des activités de recherche, organisation d’évènements scientifiques, écriture et publications. Après mon premier séjour au Japon en 2008-2009, j’y suis retourné plusieurs fois jusqu’en 2018, pour des enquêtes ethnographiques notamment.

« Tout a commencé alors que j’étais en licence de japonais et je ne trouvais pas de sujet pour un exposé en cours d’oral »

Concernant mon enquête sur l’Hibagon, elle s’est retrouvée assez fractionnée dans le temps, entre 2007 et 2013. Elle s’est lancée en 2007, alors que j’étais en licence de japonais et je ne trouvais pas de sujet pour un exposé en cours d’oral. Comme j’étais attiré par tout ce qui est légendes et animaux mythiques, j’ai fait quelques recherches dans cette direction et c’est comme cela que je suis tombé sur la légende de l’Hibagon et aussi du Tsuchinoko. Pour cette première introduction, je n’ai pas poussé mes recherches et je me suis contenté des informations ce que j’ai pu trouver sur internet qui étaient assez restreintes et parcellaires. De plus c’était un exercice qui devait attester de ma compétence à faire des recherches sur la culture japonaise et de ma maîtrise de la langue, cela n’avait pas vocation à être développé plus avant.

J’en suis donc resté là jusqu’au moment où je suis parti au Japon en 2008 pour la première fois. Je suivais des cours d’ethnologie à l’université de Niigata et mon directeur de recherche m’a conseillé l’ouvrage de Toshihiro Mikoshi (ndlr : l’employé municipal de Saijô, responsable de l’enquête locale sur l’Hibagon dans les années 70). Après l’avoir lu, j’ai voulu le contacter mais on m’a répondu qu’il préférait rester en dehors de tout ça et qu’il avait raconté tout ce qu’il avait à dire dans son livre.

Je me suis donc contenté d’écrire un petit article sur le sujet que j’ai fait parvenir à des cryptozoologues avec qui je travaillais. Cela les a effectivement intéressés et ils m’ont incité à me rendre sur place. Mais à l’époque je n’avais ni le temps ni les moyens financiers de donner suite d’autant plus que j’étais en formation à l’université de Niigata.

Le sujet est resté une nouvelle fois à l’abandon durant quelques années. Jusqu’à mon retour au Japon en 2013 pour mon deuxième terrain de thèse. J’étais installé à côté d’Ise où je devais ethnographier un typhon qui allait se produire, c’est-à-dire étudier la réaction de la population, voir si les gens suivent les recommandations ou au contraire bravent les interdits, comment ils s’organisent pour se mettre à l’abri. Je savais que le typhon devait aussi toucher le département d’Hiroshima, c’était donc l’occasion de m’y rendre pendant les deux semaines de battement dont je disposais. J’ai fait d’une pierre deux coups, ethnographier le typhon et récupérer des informations sur l’affaire Hibagon en vue d’écrire un article plus complet.

J’ai pu rencontrer et m’entretenir avec la personne gérant l’office du tourisme de Saijô et qui est toujours en charge du dossier Hibagon. Grâce à lui, j’ai pu accéder aux archives qui regroupent tout ce qui a été publié à l’époque : coupures de journaux, photographies, tout ce qui pouvait avoir un lien avec l’histoire locale. Il m’a aussi emmené voir des témoins et des habitants. Durant ce séjour de quelques jours, j’ai même participé à une émission de télé commémorant l’affaire Hibagon. Au final, si ma découverte et mon intérêt pour l’Hibagon s’échelonnent entre 2007 et 2013, l’enquête en elle-même a été finalement assez courte, se concentrant sur quelques semaines seulement.

Mr Japanization : Qu’a donné votre rencontre avec les Japonais au sujet de l’Hibagon ?

« La plupart était assez nostalgiques et convaincus »

Grégory Beaussart : J’ai principalement interrogé des gens qui ont participé à l’affaire Hibagon. La plupart était assez nostalgique et convaincue. Ce sont des personnes qui aiment bien se laisser bercer par le mystère. De manière plus globale, il est dur d’attester du fait qu’une personne croit sincèrement parce qu’on rentre dans le domaine de l’intime et que cela dépasse la simple verbalisation. De manière générale, les gens croient aussi et surtout parce qu’ils veulent croire, car cela leur apporte quelque chose. Cela les rassure. Dans le cas de l’affaire Hibagon, croire leur permet également de rester attaché à une image d’un passé révolu, de se souvenir de leur jeunesse.

Surtout que l’affaire Hibagon a pas mal bouleversé la ville de Saijô avec des retombées médiatiques et touristiques importantes. Ce fut perçu comme un évènement positif dont la population a gardé un bon souvenir même si au fond ils n’y croient pas tous nécessairement.

En tant qu’anthropologue, ce n’est pas tant le contenu des croyances qui m’intéressent mais ce que les gens en font. C’est pour cela que je ne voulais surtout pas que mon livre soit un essai cryptozoologique. Mon idée était plutôt de réaliser un ouvrage avec comme fil rouge un dossier cryptozoologique permettant aborder la culture japonaise sous un angle original avec un point de vue à la fois personnel mais aussi alimenté par des théories anthropologiques en vue d’une médiation et d’une vulgarisation scientifique. Mon ouvrage se veut une œuvre de vulgarisation scientifique sur le Japon au travers de l’Affaire Hibagon qui soit intéressant pour le grand public et pour les cryptozoologues que j’ai fréquenté et étudié par ailleurs.

Mr Japanization : Aujourd’hui, l’histoire de l’Hibagon perdure-t-elle ? est-elle devenue un conte populaire qu’on raconte au coin du feu aux petits enfants ?

Grégory Beaussart : Je dirais plutôt que c’est un souvenir qui se réactive à la faveur de commémorations médiatiques. Cela mobilise l’office du tourisme et les quelques acteurs de l’histoire encore en vie. Après, les habitants de Saijô restent exposés à l’image de l’Hibagon devenue une légende locale. Cela fait partie du paysage en arrière-plan mais les gens n’en ont pas forcément une conscience forte.

L’Hibagon n’a pas pris une consistance folklorique aussi importante que le Yéti pour nous ou le Kappa pour les Japonais, c’est-à-dire une créature dont les gens entendent parler depuis l’enfance et qui est très ancrée dans le substrat culturel. En comparaison, l’Hibagon est ponctuel et récent dans le temps, trop pour devenir un mythe de référence.

Mr Japanization : Ainsi que mentionné dans le titre de votre livre, l’Hibagon se rapproche bien plus du Yéti ou du Bigfoot que des yôkais purement japonais…

Grégory Beaussart : En fait, les histoires d’homme-singe ont toujours existé. On en retrouve dans toutes les cultures dont la culture japonaise avant même l’affaire Hibagon. Il n’y a pas vraiment de particularisme japonais pour l’Hibagon ou d’autres cryptides japonais que ce soit dans les formes de médiatisation ou de narrativité. La seule différence que je ferais, c’est la façon dont c’est intégré ou considéré au sein de la culture même.

Partant de là, la pratique de la crytozoologie est assez différente en Occident et au Japon, tant la façon de s’y intéresser que la retranscription. En France, c’est l’occasion de sociabilités, de tenir des colloques sur le modèle scientifique, de générer une production écrite proche de la tradition littéraire intellectualiste française. Là où au Japon, les gens vont rester de leur côté, avec des aspects récréatifs ou ludiques et cela va donner lieu à une profusion d’écrits à l’image de la littérature de gare avec de nombreux éléments fictionnels.

« les autres cas de légendes d’homme-singe en Afrique et Amérique du sud sont bien plus anciens »

L’Hibagon est un cryptide récent au Japon mais les autres cas de légendes d’homme-singe en Afrique et Amérique du sud sont bien plus anciens. Au Japon, avant l’Hibagon, des récits très similaires ont été rapportés dans les gazettes locales durant l’ère Meiji, puis encore plus anciennement, durant l’époque Edo. Et en 1995 est apparu l’homme-bête de Kumamoto (獣人), mais qui n’a pas été suivi d’une mise en lumière équivalente. Il s’agit d’une légende ultérieure à celle de l’Hibagon, mais dans les montagnes de Kumamoto.

L’affaire Hibagon, elle, a réuni des facteurs favorables qui ont contribué à son ampleur médiatique là où d’autres récits similaires n’ont pas ‘décollé’ et sont restés des histoires locales peu à peu oubliées. Ainsi, le Japon possède ses monstres du Loch Ness avec le Isshii du lac Ikeda au sud de Kagoshima à Kyûshû et aussi le Kussie du lac Kussharo à Hokkaidô. On y retrouve une créature à la forme de plésiosaure et les mêmes genres de récits. Ces deux UMA ont été médiatisés dans les trois « décennies critiques » qu’Amano évoque quand il parle de la grande époque des cryptides japonais, les années 60 à 80, qui correspondent à la fois à la période de grande félicité économique japonaise et à l’engouement pour les monstres dans la culture populaire et à la période où certains cryptides célèbres ont été médiatisés aux USA (je pense à la célèbre vidéo de Roger Patterson du Bigfoot, en 1967). Je pense que ce n’est pas anodin. Ce n’est pas tant de dire que ces cryptides se répondent sur la scène médiatique en termes d’invention fictionnelles des gens, mais que les conditions favorables menant à un buzz médiatique ont été instaurées par un écho préalable de ces récits dans la culture pop. Le Japon a aussi ses poissons légendaires (Namitarô, Takitarô) qui apparait dans certains animes d’ailleurs. La culture populaire se nourrit beaucoup de ce genre de récits.

Mais les yôkais sont tellement présents au Japon que très souvent les cryptides vont y être rattachés même s’ils ne sont pas basés sur la figure d’un yôkai. Le phénomène yôkai est extrêmement syncrétique et absorbe tout ce qui est naturel, tout ce qui ne trouve pas une réponse rationnelle. Les cryptozoologues japonais considèrent le Kappa comme un cryptide mais sous une autre forme, la frontière entre ces deux univers est assez poreuse.

Par l’action de certaines communautés, des yôkais d’origine vont se transformer en UMA. C’est dans la première moitié du XVIIIe siècle que l’on a commencé à décrire des figures de yôkais non plus sous la forme d’un conte, mais avec une conceptualisation des sciences de la nature, une approche naturaliste du vivant, soit une narrativité propres aux UMA. C’est là qu’il y a eu le basculement de la figure folklorique vers la naissance de celle de l’UMA.

Les yôkais et les UMA sont donc très compatibles au Japon. Et la préexistence de cette culture des yôkais très ancrée chez les Japonais amène à une plus grande curiosité même si beaucoup de gens n’y croient pas. Ce genre de croyance est mieux accueilli au Japon, avec plus d’ouverture d’esprit, en tout cas cela ne donne pas lieu à des débats pour savoir qui a tort ou raison comme chez nous. Mais cela reste stigmatisant, par exemple les cryptozoologues que j’ai rencontrés sont des personnes en situation de marginalité sociale. Par contre je ne peux pas dire que c’est à cause de ce centre d’intérêt, ce serait plutôt l’inverse. C’est parce qu’ils sont marginaux de base qu’ils s’intéressent à ce genre de sujet atypique, par besoin de ré-enchanter leur quotidien, de se trouver une identité commune.

Mr Japanization : Pourquoi y a-t-il des traits si communs à ces cryptides pourtant issus de différentes régions et époques du monde ?

Grégory Beaussart : Oui, on peut dégager des archétypes spécifiques d’entités aux formes et attributs similaires à travers les cultures et le temps. Le mythe de Susanoo et du dragon Yamata no Orochi se retrouve dans des récits d’hydres européens malgré la distance géographique et temporelle.

Dans l’histoire de l’humanité des « émergences spontanées » de certains faits culturels ont été identifiées. On sait que la maîtrise du feu s’est produite plus ou moins de façon simultanée sur l’ensemble de la planète par exemple. C’est comme si l’être humain possédait un système d’exploitation d’ordinateur qui va encoder différents aspects de la vie, de la cognition, de la psyché humaine ; c’est un mécanisme ancré en nous de manière innée au-delà de toute notion de culture. On nomme cela des « schèmes », c’est d’ailleurs une théorie commune à de nombreuses sciences humaines (psychologie, philosophie, anthropologie).

On pourrait penser que certaines chaînes primordiales de représentation du monde sont communes à l’Humanité et donnent donc naissance à des représentations du monde similaires avec des variations culturelles. C’est un élément d’explication sur les constats d’émergence spontanée de certaines formes culturelles au sein de civilisations éloignées à la fois dans le temps et l’espace.

Cela est aussi lié au fait religieux. En anthropologie, on l’explique par le fait que l’être humain a besoin de créer un lien, un mode de communication avec tout ce qui intangible, tout ce qui agit sur le monde environnant sans qu’on puisse le voir.

Le but est de donner une explication à tous les phénomènes naturels (météo, catastrophes naturelles, maladies). Dans la pensée humaine primordiale, c’est régi par des forces extérieures, des entités qui n’ont pas forcément de nom ou de visage à la base. Et pour éviter d’en subir les conséquences, il faut créer un pont, et ce pont c’est le fait religieux qui donne lieu à des pratiques culturelles sous forme de rituels essentiellement.

Le phénomène du yôkai est directement tributaire de ça. A la base, les Japonais ont sans doute essayé d’identifier un phénomène naturel puis avec le temps ils lui donnent un nom, une apparence physique, un récit etc. et à terme cela crée la culture des yôkais qui se transmet de génération en génération. C’est un peu pareil pour les UMA mais avec une narrativité différente.

Le fait d’avoir envie de catégoriser ce que l’on voit, ce que l’on ne comprend pas, répond à notre besoin d’identifier clairement. La plupart du temps, les UMA et les yôkais n’ont pas de rapport direct avec le fait religieux (sauf dans certaines cultures comme chez les Amérindiens, comme chez les Salish pour qui le Sasquatch –Bigfoot – est une créature spirituelle, qui apparaît par exemple aux jeunes initiés lors de rites de passages). Même si au Japon les yôkais peuvent se rattacher à une vision bouddhiste des Enfers diffusées par les moines pour mettre en garde les humains sur leur mauvais comportement. Le yôkai est de toute façon à la base une figure destinée à effrayer les gens.

Mr Japanization : Même après des recherches poussées comme cela a été le cas pour le monstre du Loch Ness dont le lac a été minutieusement sondé, des gens continuent à vouloir y croire. Comment concilie-t-on preuves rationnelles et croyances ?

« L’intérêt n’étant pas que la créature existe mais que ce soit probable.

C’est le « et si » qui importe »

Grégory Beaussart : Je dirais que la cryptozoologie se divise en deux pans. L’un se rapproche de la zoologie avec la découverte de nouvelles espèces et l’autre est attiré par le mystère. Plus le mystère demeure et est difficile à résoudre, plus il intéresse les cryptozoologues. L’intérêt n’étant pas que la créature existe mais que ce soit probable.

C’est le « et si » qui importe et qui fait que tout ce qui est Yéti ou Monstre du Loch Ness devient l’objet symbolique d’une quête personnelle, d’un rapport au monde. Quand on regarde de près, on se rend compte qu’une partie des amateurs de mystère cherchent sans réelle détermination à résoudre l’énigme. Ils ne mettent pas non plus toujours en place tous les moyens nécessaires pour le faire, et ce n’est pas, je pense, nécessairement un manque de compétence ou une négligence de leur part. Je pense que très peu de gens croient encore véritablement au Yéti ou au monstre du Loch Ness aujourd’hui.

J’ai échangé avec des membres du Japan Yéti Project envoyés au Népal qui m’ont dit qu’en fait, l’important ne résidait pas dans le fait de trouver le Yéti mais dans le besoin de chercher. Le besoin de réenchanter le monde traverse les gens qui s’intéressent à la cryptozoologie. Souvent, de par la vie qu’elles ont eue, ce sont des personnes qui ont une conscience aiguë du côté cruel et hostile du monde. Elles ont besoin de se raccrocher à un élément positif pour égayer un monde trop triste et ce genre de quête de vie y répond. La plupart sont très lucides là-dessus.

C’est pour cela que les sujets les plus médiatisables comme le Loch Ness et le Yéti attirent, car on ne peut pas dans l’absolu prouver leur (non) existence. Il reste toujours des éléments qu’on ne peut pas expliquer à partir desquels on peut échafauder des hypothèses. « L’absence de preuves n’est pas la preuve d’absence », c’est le mantra à la base de la cryptozoologie.

Tous nos remerciements à Grégory Beaussart pour le temps qu’il nous a consacré et cet échange passionnant.

Si « L’Affaire Hibagon » a su vous captiver, Grégory Beaussart est également l’auteur d’un roman intitulé « Kin-Chan » (aux éditions Rivière Blanche) mêlant fiction et anthropologie sur le chamanisme au Japon : l’intrigue basée sur l’affaire Hibagon (de manière romancée) tisse un lien très profond avec la culture et la société japonaises en rapport avec tout ce qui touche au monde du surnaturel (reikai, yôkai, mononoke, pratiques oraculaires et possession chamanique).

– S. Barret

Image d’entête droite @GrégoryBeaussart, gauche @HappyRuler/Flickr