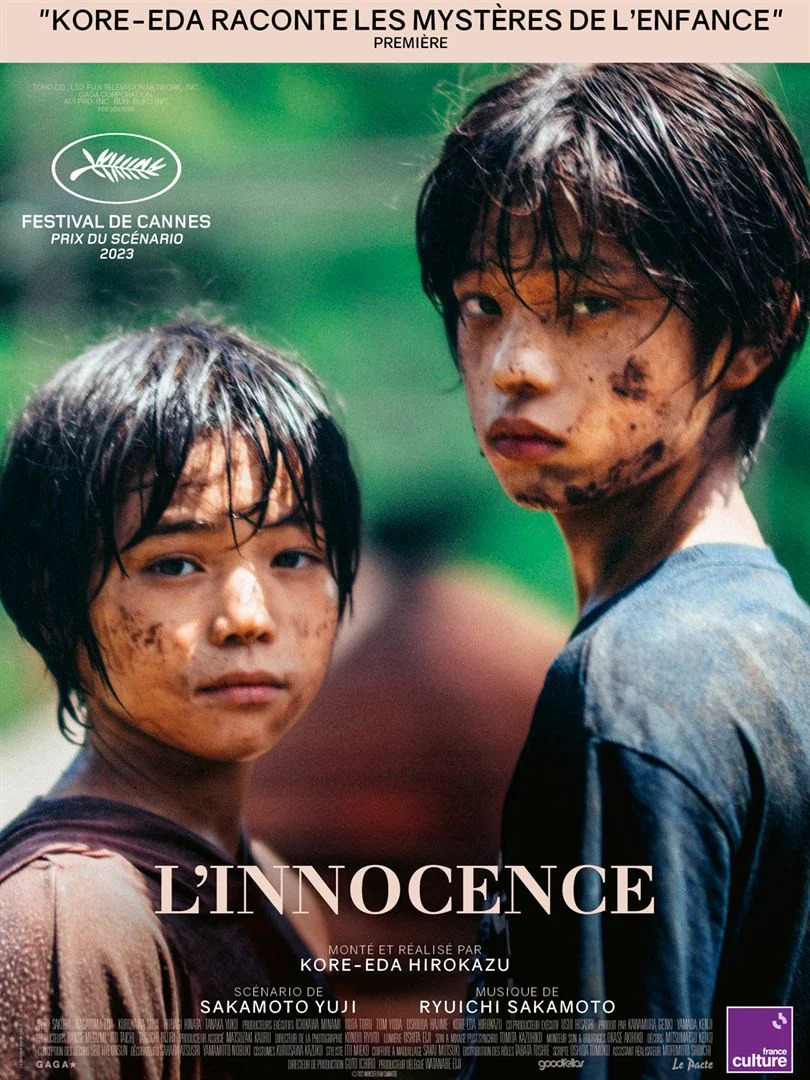

Grand maitre japonais du cinéma, Hirozaku Kore-eda s’est imposé depuis les années 1990 dans le paysage cinématographique international. Après trente ans de carrière, le cinéaste ne tarit pas d’imagination pour évoquer avec tendresse les liens familiaux. Son dernier film, L’Innocence, offre une captivante histoire à tiroirs sur le thème de l’enfance. Immersion.

Pour le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda 是枝 裕和, il est toujours question de famille au sens large. La famille que l’on se crée, les liens du sang et ceux de l’âme qui unissent ou séparent. Depuis les années 1990, le réalisateur nous gratifie de ses chefs d’œuvre quasi documentaires. Véritables invitations à méditer sur l’amour que l’on donne aux siens, ils ouvrent également une réflexion sur les politiques économiques et sociales japonaises de ces dernières décennies.

Son dernier film, L’Innocence (怪物 Kaibutsu en VO, Monster partout ailleurs dans le monde) ne déroge pas à cette règle. Magnifié par une musique de Ryuichi Sakamoto (décédé en mars 2023, le film lui est dédié) on y retrouve les thèmes chers à Kore-eda comme la solidarité entre enfants mais également la difficulté d’être parent.

L’Innocence se concentre sur quatre personnages principaux : l’histoire de Minato (Soya Kurokawa), sa mère célibataire (Sakura Andô), son copain d’école Yori (Hinata Hiiragi) et son professeur (Eita Nagayama).

L’histoire débute sur des soupçons de harcèlement : qu’arrive-t-il à Minato qui rentre blessé de l’école et se laisse volontairement tomber de la voiture en marche en répétant qu’il a un cerveau de porc ? Que cache ce jeune professeur mis à pied après une séance de flagellation morale symptomatique d’un système scolaire malade et hypocrite ? Et cette directrice d’école, porte-t-elle vraiment un lourd secret derrière son apparente sagesse ?

Tour à tour, l’histoire sera racontée par la mère de Minato, puis par le professeur avant de découvrir le point de vue Yori et Minato. Ce labyrinthe de pensées, puzzle cérébral, dissémine une succession d’indices tout au long du film, complexifiant l’histoire scène après scène.

Car quelque chose d’intense se joue ici, une chose qui donnera bientôt tout son sens à la narration et nous permettra de saisir la vérité. Mais il faudra de la patience pour comprendre l’enjeu au cœur de cette histoire : un dernier acte révélateur, sublimant les précédents, majestueux et poétique, offrant au spectateur une fin ouverte, tragique ou heureuse mais toujours superbe.

Primé au festival de Cannes 2023 pour son scénario (Yuji Sakamoto), L’Innocence et ses dédales ont beaucoup été comparés à leur sortie à Rashōmon (1950) de Kurosawa. Mais là où, chez Kurosawa, les quatre points de vue présentés s’alignent pour ne former qu’une seule et même histoire mettant en avant l’honnêteté et les mensonges des différents protagonistes, les trois chapitres de L’Innocence ne permettent pas de réhabiliter ou de condamner ses protagonistes.

Peu à peu, le spectateur prend conscience que s’il ne doit y avoir qu’un seul monstre, ce sera lui, face à l’écran et à son propre jugement, pétri de certitudes à chaque acte, et lourd de conséquences. En ce sens, il est difficile de comprendre pourquoi les exploitants français n’ont pas conservé l’idée du titre originel, littéralement « Monstre », puisque l’idée même de la monstruosité est le fil conducteur de ce récit.

Comme toujours chez Kore-eda, la tendresse et la morbidité cohabitent et se jouent l’une de l’autre. Dans L’Innocence, c’est l’incendie et l’approche du typhon qui rythment les pensées noires des personnages. Dans Une Affaire de famille (Palme d’or à Cannes en 2018), le deuil faisait déjà partie de l’histoire, tout comme dans Still Walking (2008) abordant avec douceur la perte d’un enfant, ou dans After Life (1998) où les morts devaient mettre en scène un film rappelant un temps fort de leur vie passée. Avec beaucoup de tendresse, Kore-eda aborde les plus grandes angoisses de l’humanité, sans jamais sombrer dans le pathos.

Cependant, Kore-eda ne se limite pas aux relations familiales, son cinéma met aussi en avant les problèmes inhérents à la société japonaise. On pense notamment à cette scène hallucinante d’excuses à l’école, sans remise en question ou proposition de solution au début de L’Innocence, ou aux enfants laissés pour compte pendant neuf mois dans Nobody Knows (2004), sans que l’aide sociale intervienne.

La pauvreté et les inégalités sont également pointées du doigt, comme dans Une Affaire de famille où elles sont une question centrale. Le réalisateur ayant affiché ouvertement et à de nombreuses reprises son opposition au gouvernement de l’époque, s’était d’ailleurs vu accuser, au moment de la sortie du film, par le Premier ministre japonais Shinzo Abe (leader du Parti libéral-démocrate et assassiné en 2020) de « promouvoir les activités criminelles » et d’avoir produit un film « anti-japonais ».

En France, Kore-eda semble parfois même être le réalisateur japonais favori du festival de Cannes (Programmé sept fois dans la sélection « Un certain regard » ces dernières années), tant apprécié des Français qu’il a même décidé d’y tourner un film, La Vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche en 2019.

On ne peut que vous encourager à découvrir son œuvre dans son intégralité, à vous laisser happer par la nostalgie poétique qui étreint chacun de ses films comme dans Tel père, tel fils (2013), pendant dramatique et sensible de La vie est un long fleuve tranquille, ou encore Notre petite sœur (2015) qui traite de la question de l’adoption et des familles recomposées.

Chacun de ses films amène à la réflexion, surprend, amuse, émeut, et donne envie d’attendre le prochain. Pour patienter, on retrouvera Kore-eda sur Netflix avec Makanai : Dans la cuisine des maiko, extraordinaire récit d’apprentissage en 9 épisodes, se déroulant dans le quartier des geishas de Kyoto et adapté d’un manga (à qui nous avions consacré un article).

– Maud