Tout le monde a entendu parler du fameux pont de la rivière Kwaï, mais qui connaît vraiment son histoire ? Octobre 1942. L’empire japonais, pressé par ses ennemis, commande la construction en urgence d’une ligne ferroviaire de 415 kilomètres reliant Bangkok à Rangoon, duquel naquit le célèbre pont de la rivière Kwaï. Pour ce faire, l’armée japonaise pouvait compter sur une main d’œuvre d’esclaves totalement déshumanisés… Récit d’une page sombre de l’histoire moderne oubliée des japonais eux-mêmes.

L’évocation de ce pont ferroviaire vous fera certainement de prime abord penser au célèbre film britannico-américain sorti en 1957. Un véritable chef-d’œuvre cinématographique, mettant en scène des prisonniers de guerre occidentaux – majoritairement britanniques – contraints de construire un pont et une ligne ferroviaire dans des délais intenables sous les brimades des officiers japonais. Héroïsme et sabotage de la part des Occidentaux sont au programme de ce film culte.

Cependant, la réalité fut tout autre, et ce n’est certainement pas le glorieux épisode épique dépeint dans le film… mais bel et bien un autre exemple des nombreuses atrocités commises par l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.

Un chantier titanesque

« Maintenant, qui ne travaillera pas ne mangera pas. Il y aura des difficultés et des souffrances sans nombre, mais vous aurez l’honneur de prendre part à cette grande œuvre, sans égale jusqu’ici. Beaucoup d’entre vous ne reverront jamais leur foyer. Nous construirons cette ligne, même si nous avons à la faire passer sur le corps de l’homme blanc. »

Cette citation terrible émane du lieutenant-colonel japonais Nagatomo Yoshitada lors d’un discours adressé aux prisonniers de guerre chargés de la tâche ardue de construire la voie ferrée reliant Bangkok à Rangoon ; une ligne qui prendra le triste surnom de « voie ferrée de la mort ». Nombreux furent ceux qui se sont attelés à cette entreprise herculéenne : 200 000 Romusha (労務者, littéralement « travailleurs forcés », traités comme des esclaves en vérité) d’origine asiatique, ainsi que près de 60 000 prisonniers de guerre occidentaux condamnés aux travaux forcés.

Cette main-d’œuvre était gratuite, corvéable à merci, mais surtout parfaitement jetable. Ici, la Convention de Genève et d’autres traités internationaux ont été oubliés. Leur portée s’est arrêtée à la frontière de certaines zones du globe durant quelques années de folie humaine… 90 000 travailleurs forcés ont ainsi perdu la vie pendant ces 12 mois d’enfer.

Car la tâche à réaliser était effectivement titanesque : bâtir plus de 415 kilomètres de voie ferrée de toute pièce, le long de la rivière Kwaï, en pleine zone tropicale thaïlandaise dans des conditions extrêmement difficiles. L’objectif de ce projet était de relier le réseau ferroviaire birman à celui déjà existant en Thaïlande dans un but stratégique précis : assurer le ravitaillement des troupes impériales stationnées au nord de l’actuelle Birmanie, où les ennemis étaient très nombreux. Ils faisaient face à une coalition déterminée de trois armées alliées américaine, chinoise et britannique.

D’autant plus qu’il n’y avait guère d’autres alternatives pour les Japonais, toutes les voies maritimes étant occupées par les forces navales et sous-marines de la coalition ennemie. De plus, le contrôle de cette partie du globe assurait à lui seul un point stratégique sur l’océan Indien, que les parties engagées dans le conflit se disputaient âprement et qui pouvait faire pencher la balance de manière considérable. La situation géographique a contribué à renforcer le cauchemar que les malheureux esclaves ont dû traverser.

En effet, le terrain sur ces 415 kilomètres est constitué principalement de jungles, de marécages et de montagnes. Le tout baignant dans l’humidité et la chaleur propre à cette région du globe, ainsi qu’à sa faune hostile, constituant une véritable recette pour le paludisme et les infections en tout genre. Outre le comportement barbare des gardes endoctrinés par la propagande impériale et complètement déshumanisés, ce seront pêle-mêle la dysenterie, le choléra, la malaria, le paludisme et l’entérite qui achèveront les malheureux victimes de ce que l’humanité a pu offrir de plus abject.

Contextualisation de la violence de l’armée impériale

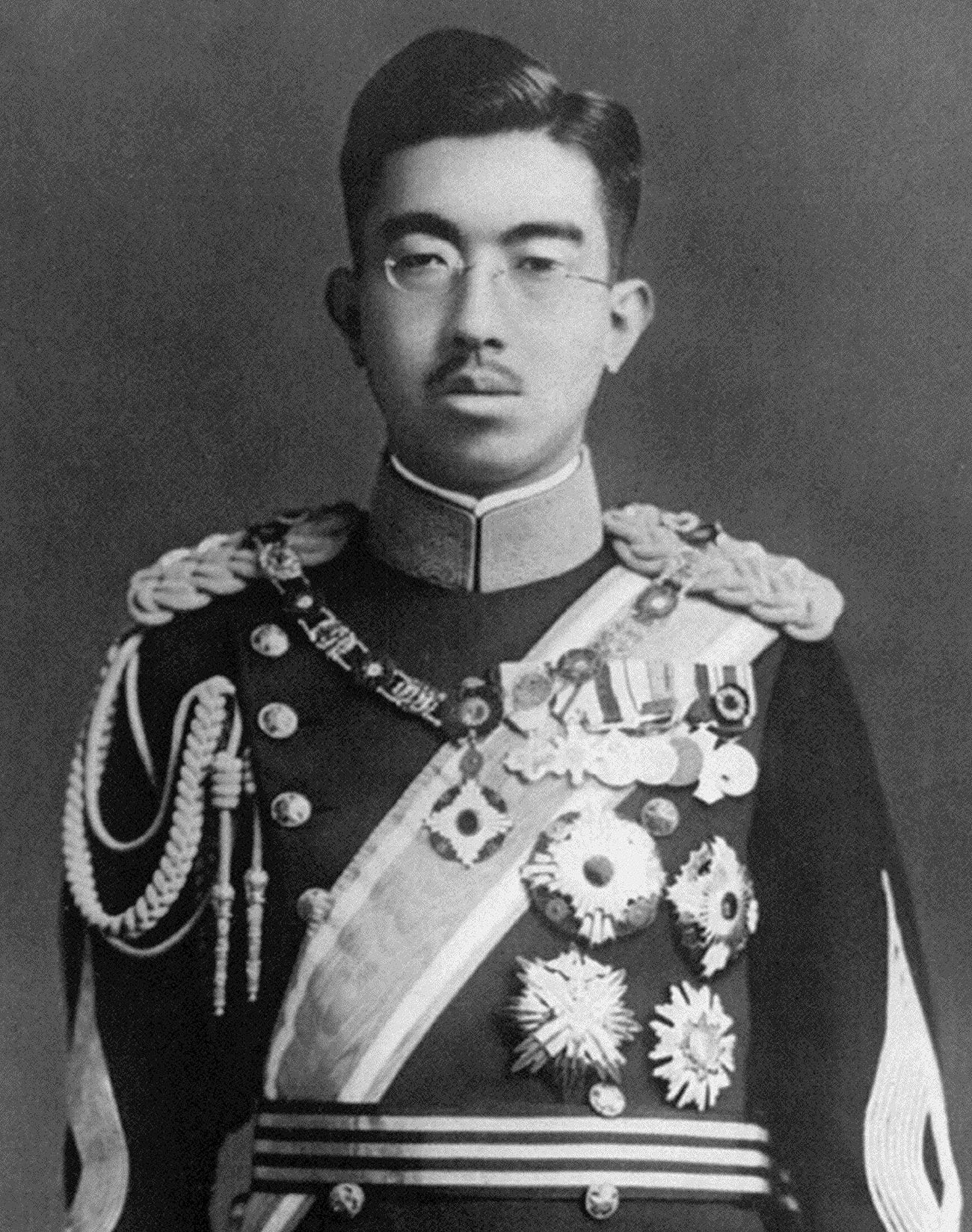

Nous avons déjà évoqué à maintes reprises les exactions commises par l’armée impériale dans la première moitié du siècle dernier : le massacre de Nankin, l’unité 731, les femmes de réconfort… Mais il demeure important de toujours recontextualiser les faits historiques et de ne pas amalgamer ce qu’était le Japon d’alors et celui d’après guerre.

Le service militaire japonais fut rendu obligatoire pour tous les hommes en bonne santé âges de 20 ans à partir de 1873, durant la très belliqueuse ère Meiji et son tournant expansionniste induit par son ouverture au monde. Durant ce service forcé de près de trois ans, les jeunes appelés subissaient un véritable lavage de cerveau idéologique mais surtout un traitement quasi inhumain à base de brimades et de violence physique de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Une véritable usine à traumatismes avec pour but d’annihiler chez eux toute trace d’empathie et d’humanité et de les transformer en parfaits petits soldats malléables et prêt à sacrifier leurs vies pour l’empereur, alors considéré d’essence divine.

Durant les classes, le fanatisme ira jusqu’à mettre l’emphase sur la lutte à la baïonnette, montée sur les carabines Arisaka 99 et 38, afin de rappeler les antiques guerriers samouraïs prêts à se sacrifier par honneur et sens du devoir. Imaginez l’effroi des soldats alliés quand les Japonais en train de perdre la bataille, se lançaient dans un ultime baroud d’honneur sacrificiel, baïonnette en avant en hurlant « Tenno Heika BANZAI ! ». Ce genre de comportement fanatique inspirait une véritable peur dans les armées qui étaient opposées à ces terribles guerriers quasi robotisés : soit mourir transpercé, soit être fait prisonnier et subir travail forcé, maltraitance et torture…

Des conditions de voyage et de captivité épouvantables

Afin de mener à bien les projets de génie militaire, l’armée impériale se devait de transporter les forçats sur leurs lieux d’affectation. Et pour cela, furent utilisé divers moyens, terrestres ou bien navals. Non seulement en direction de la Birmanie, mais dans toute la région du sud-est asiatique.

La pire voie était sans aucun doute maritime. Les contraintes matérielles, techniques et stratégiques, poussèrent les geôliers à entasser les prisonniers à fond de cale. L’eau et la nourriture étaient toujours fournis en quantité insuffisante. L’entassement et la nature de la cale provoquaient un manque d’oxygène, et l’hygiène déplorable qui en résultait provoquait des maladies parfois mortelles. De plus, les trajets se trouvaient particulièrement rallongés du fait que les navires devaient longer les côtes pour éviter les patrouilles aériennes ou navales américaines, très présentes dans les eaux locales. Il y aurait même eu des cas, lors de transports bien plus longs entre le Japon et les Philippines, où le manque de vivres aurait poussé certains détenus à boire de l’urine, voir même de tenter de boire le sang des malades et des agonisants qui de toute façon, n’avaient plus aucune chance de survivre au voyage.

Ce type d’acte de désespoir se voyait souvent sanctionner par des exécutions sommaires. S’ajoutent à cela les jeux des gardiens, tel que verser leurs déjections sur les prisonniers, entre autres vexations plus ou moins cruelles selon les humeurs du jour.

Il arrivait aussi que des avions ou sous-marins alliés torpillent les navires nippons. Bien souvent, les Japonais tentaient de fuir sans avoir l’humanité d’ouvrir les cales des prisonniers. Ce qui entraîna le décès par noyade de plusieurs milliers de captifs de toutes origines confondues, avec un pic atteint de 5 620 prisonniers qui sombrèrent d’une traite avec le « Jun’yo Maru », coulé par les forces alliées. Au final, ce seront les Alliés eux-mêmes qui se montreront les plus meurtriers envers leurs propres hommes, par un tragique effet collatéral.

Entre la Birmanie et la Thaïlande, le transport des travailleurs forcés s’effectuaient en train. Les trajets pouvaient durer jusqu’à six jours dans des conditions abominables. La chaleur dans les wagons avoisinait les 45 degrés en moyenne, les hommes étant entassés pour rentabiliser le transport. Malgré ces conditions, le transport ferroviaire aura au final été le moyen le moins meurtrier pour les captifs, quand bien même là aussi les vivres étaient distribués en quantités minimes.

Dans l’horreur du chantier ferroviaire Bangkok-Rangoon

Revenons un instant dans la moiteur des jungles birmanes : le mois d’octobre 1942 marqua le coup d’envoi d’un voyage vers l’enfer qui dura plus de 12 mois pour 200 000 hommes de toutes nationalités. Le temps de présence moyen d’un homme sur le chantier avoisinait les douze mois, pour un taux de décès particulièrement élevé (90 000 hommes y trouvèrent la mort dont 16 000 chez les captifs occidentaux). Les témoignages des survivants font froid dans le dos.

Et comme si le transport en train dans les conditions citées précédemment ne suffisait pas, les captifs étaient contraints de rejoindre leurs lieux d’affectation à pied. De longues marches forcées, sous les coups et les injures, durant parfois plusieurs jours. Sous un soleil écrasant, sous la pluie, ou dans la boue, sans guère émouvoir les soldats japonais qui maltraitaient les plus faibles en les rouant de coups au sol, parfois à plusieurs.

Et c’est sans avoir pu bénéficier d’aucun repos que, une fois arrivés au camp, les prisonniers devaient s’atteler immédiatement à leur labeur. Aux fatigues physiques et mentales, provoquées par les vexations des gardes, s’ajoutaient le manque d’hygiène et la qualité médiocre de l’alimentation. Le riz donné aux prisonniers était souvent pourri, et l’eau à peine potable. Le tout en quantité bien insuffisante, ce qui conduisit les captifs à tenter de s’alimenter avec tout ce qui pourrait faire office de denrées, de la moins à la plus ragoûtante.

Tout y passa, des insectes aux racines, en passant par les vers trouvés dans les latrines, jusqu’aux animaux attrapés de-ci de-là, consommés parfois crus. Les plus « avantagés » se trouvèrent être les Birmans et les Hollandais. Habitués au terrain et à ses ressources, les locaux purent s’en sortir un peu mieux que les autres. Quant aux Hollandais, colons pour la plupart et donc habitués aux conditions tropicales, ils subirent moins de pertes que les autres nationalités présentes. Les rudes Australiens purent eux aussi compter sur leur sens de l’entraide. Malheureusement dans certains secteurs, principalement ceux les plus arrosés par la mousson ou en altitude, les conditions vinrent à bout des Britanniques bien plus fortement que des autres. Le lieu d’affectation pouvait donc à lui seul peser sur les destins et la survie de la plus tragique des manières.

Les prisonniers souffraient de graves carences alimentaires et du béribéri (maladie causé par un déficit de vitamine B1, conséquence de malnutrition). Le moindre effort pouvait les rapprocher de la mort ; les conditions climatiques ainsi que les épidémies leur arrachant leurs dernières forces. La nature du terrain en Birmanie, composé de jungles et de montagne, voyait les âmes et les corps éprouvés par ses particularités climatiques. De la chaleur moite de la jungle au vent froid des sommets, de la mousson au soleil écrasant, de la prolifération de moustiques porteurs de malaria à la terrible morsure du froid. Ceux qui visitent aujourd’hui la région peuvent s’en donner une bonne idée. À cela s’ajoute le fait que les plus faibles étaient systématiquement maltraités, voir abattus par les Japonais. Certains prisonniers dont les pieds étaient purulents et blessés auraient nécessité des soins, étaient contraints à travailler pieds nus. Les malades quant à eux, étaient tout simplement abandonnés sur place, voir carrément brûlés vifs. Pas de boulet ou chaînes à charrier, pour ne pas ralentir l’achèvement de cette ligne salvatrice nécessaire à l’effort de guerre de l’empire contre ses ennemis qui faisaient pression.

Les témoignages rapportent que, parfois, des prisonniers étaient battus sans raisons. Peut-être pour alimenter la peur ou libérer les frustrations des militaires ? La mort pouvait surgir à tout moment sans prévenir, de la manière la plus incongrue et inimaginable.

Les journées de travail pouvaient parfois avoisiner les 18 heures. L’armée nippone pressée par le temps, n’avait cure de l’état de santé de ses prisonniers, tout comme des conventions et autres lois internationales censées protéger les droits des prisonniers de guerre. Ces derniers devaient aussi se débrouiller pour travailler avec peu d’outils : car par manque de matériel, il était courant de devoir utiliser un caillou en guise de marteau, voir d’utiliser tout ce que la nature pouvait offrir de plus rudimentaire en guise d’outil. Tout cela s’ajoutant aux vexations subies, avec un surplus de fatigue physique imposé par l’effort supplémentaire d’utiliser des outils inadaptés.

Il est à noter qu’à la différence du film qui relate leur histoire, les prisonniers ne tentèrent quasi pas d’acte de sabotage. Ce qui est plus que compréhensible au vu des minces espoirs de survie qui auraient pu résulter de ce type d’entreprise. Dans le film, les prisonniers britanniques se portent volontaires pour fabriquer le pont afin de mieux pouvoir le saboter. En réalité, ils étaient si épuisés qu’au contraire, ils cherchaient plutôt par tous les moyens à se soustraire au labeur qui les conduirait immanquablement à une fin certaine. Et parvenir à s’économiser sans s’attirer les foudres des geôliers avait tout d’un véritable art : si ceux-ci estimaient un prisonnier trop lent, c’était la punition assurée pouvant aller jusqu’à la torture, puis la mort. L’exemple servait à motiver les ouvriers à s’acquitter rapidement de leur tâche.

Le chantier pharaonique sera finalement achevé en octobre 1943. Le long de ce chemin de fer de près de 415 kilomètres – toujours praticable aujourd’hui par les touristes – périrent près de 90 000 hommes, victimes de la cruauté et du fanatisme de l’armée impériale japonaise qui perdra finalement la guerre moins de deux ans plus tard d’une aussi tragique manière.

Un devoir de mémoire occulté

Le chantier de la ligne ferroviaire ainsi que du célèbre pont, bien qu’étant probablement le pire chantier qu’eurent à réaliser les prisonniers, n’est en rien un cas isolé. Il y eut dans la région indo-pacifique une multitude de travaux de ce type impliquant les mêmes conditions de détention. Les survivants furent bien entendu pour la plupart victimes de syndrome post-traumatique le reste de leurs existences écourtées par ce voyage au bout de l’enfer. Une grande partie d’entre eux décéda prématurément des suites de comorbidités variées, épuisés par ce pan de l’histoire dont nul ne peut s’enorgueillir. Pour preuve, la tendance même plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale que l’on retrouve chez tous les partis engagés alors à minimiser, voir nier des pans entiers de leurs histoires respectives. Par honte, par peur des réparations financières à verser, par orgueil ou par simple positionnement politico-diplomatique à l’heure du réveil des mouvements réactionnaires qui aspirent à nouveau à la guerre. Si nous oublions, nous sommes condamnés à revivre l’horreur sous d’autres formes.

Le principal argument des historiens révisionnistes japonais est de mettre en avant le fait que des Japonais eurent eux aussi à travailler dans les mêmes conditions que ces prisonniers de guerre… Il est vrai que près de 7% des effectifs nippons engagés dans la construction de la ligne ferroviaire décédèrent, soit près de 1 000 soldats. Mais il est important de nuancer et d’éclaircir certains points. Contrairement aux prisonniers, ceux-ci avaient un accès bien moins restreint aux biens de première nécessité, à une alimentation suffisante, mais surtout aux médicaments. Les décès minoritaires dans leurs rangs s’expliquent principalement par les épidémies et les accidents. Une souffrance réelle mais incomparable avec l’enfer subi par les forçats. Ces historiens du déni, tristement populaires tant ils caressent les relents identitaires des japonais les plus radicaux, représentent le dernier véritable noyau dur de l’endoctrinement nationaliste dans un pays où les mentalités évoluent peu concernant les questions de mémoire relatives aux crimes de guerre.

Ni l’empereur Hirohito, ni le gouvernement militaire ne seront inquiétés quant au sort des prisonniers impliqués dans ces voyages au plus profond de la noirceur humaine. Seuls Nagatomo Yoshitada, le lieutenant colonel zélé en charge du commandement, ainsi que 14 autres Japonais, furent condamnés à la pendaison en Australie en 1946, et à des peines d’emprisonnement allant de 6 ans à la perpétuité pour le meurtre de 1 000 prisonniers australiens sur la tristement renommée ligne ferroviaire de la mort. Les vrais responsables hauts placés, quant à eux, restèrent impunis jusqu’à nos jours.

Gilles CHEMIN

Sources

L’Armée de l’Empereur: Violences et crimes du Japon en guerre – 1937-1945

La tragédie du pont de la rivière Kwaï, La Liberté